登山で一番危険な症状の一つに「高山病」があります

自分は残念ながら、「高山病になりやすい人」です

経験がない人にはなかなかわかってもらえませんが、これがかなりきつい!

楽しいトレッキングが、一転して悪夢に切り替わってしまいます

山の上でこの症状にかかると、救急車は当然なく、自分で下山するしかありません

「高山病」とはどんな症状でどんな予防法があるのか、まとめましたので参考にしてください

▼初めての登山[登山入門:服装・持ち物など]

高山病の症状

自分も「高山病」になったことがありますが、当然登り始めには症状がでるかどうか全くわかりませんでした

登るにつれ、「何かおかしい」と気づきますが、ただの疲れなのかそうじゃないのかは全くわかりませんでした

軽度の高山病というのが、「急性高山病」と言われるもので、

- 頭痛

- 吐き気

- 食欲不振

- 倦怠感(けんたいかん=だるい)

- 睡眠障害(すいみんしょうがい=寝れないなど)

- めまい

などです

これらを見ると、「頭痛」以外はただの疲れなのか、「高山病」なのかさっぱりわかりませんよね

自分も「頭痛」がそれほどなかったので最初はただの「疲れ」だと思っていました(実際はほかの症状が激しすぎて、頭痛がわかりませんでした)

これが「高山病」の怖いところで、自分では全く意識できていないのに、症状が進んでいきます

自分の場合は、経験豊富なパートナーが、すぐに症状を見抜いてくれたので、大事にはいたりませんでした

これが知らずにこのまま進んでいると、だんだんと重症化していきます

それでは重症化した高山病はどんな症状なのでしょうか

重度の高山病の症状

重度の高山病は、自分がかかった高山病とは比べものにならないくらい厳しい症状です

突然その症状になることはなく、たいていは初期の高山病の症状が出ても、そのまま高所にとどまると重症化になりやすいです

重度の高山病は

「高地脳浮腫(こうちのうふしゅ)」

これはその名のとおり「脳」に「浮腫」ができるもの

「浮腫」とは「腫れ(はれ)」や「むくみ」のことで、これによってまっすぐ歩けなくなったり、意識がなくなったりします

単純に考えて、「脳が腫れる」ってちょっと異常ですよね

これが高山病の最終段階の1つです

もう一つが

「高地肺水腫(こうちはいすいしゅ)」

です

これが一番死亡確率が高い症状です

症状は、呼吸が難しくなったり疲労感が激しくなり、だんだんと意識がなくなってきて、死亡してしまいます

これは子供はなりにくく、女性におこりやすい症状です

ここまでひどくなると、治す方法は「下山」しかありません

ですが、自力では到底(とうてい)ムリ

ヘリを要請(ようせい)するか、人力(じんりき)で下ろすしかなく、どちらにしろかなり難しくなってきます

高山病の原因

高山病の原因は「酸素」が足りないこと

これにつきます

「酸素」は日常的にまわりにあるので、全くありがたみがないですが、高所(こうしょ)に行くとそれは「激減」します

だいたい高度3,000mで半分くらいにまで落ちます

よく「2,000m程度の山に行くと症状が出やすい」と言われていますが、高山病は低くても起こる場合があるので注意が必要です

低いところでは1,200m程度のところでも発症するので気をつけなくてはなりません

またそれが促進されてしまう原因に

- 重労働

- 寒さ

- 睡眠薬を使用

などがあります

高山病になってしまったら・・

とにかく「下山」です

下山をすれば、重度の「高地肺水腫」でも早ければ1~2日くらいで治るといわれています

でも、自分の場合のように「高山病」なのか、それともただの「疲れ」なのかわからないことが多いと思います

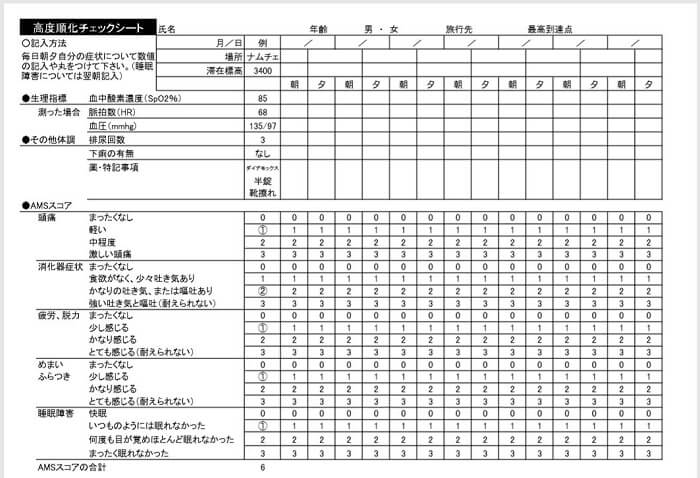

そんな時は「高度順化チェックシート」が有効です

▼高度順応チェックシート

▼PDFはコチラ

高度順応チェックシート(PDF) 日本登山医学会

この中の「AMSスコア」の合計が「5」くらいから高山病の症状が出ていると考えて、その後の行動を考えてみてください

参考:京都大学 「ブータン王国でのトレッキング参加者における高所順応と SpO2, 心拍数および高山病評価スコア」

また、スコアが「5」以下であっても、チェックシートで客観的に自分の状況を把握(はあく)して、いままでにない症状が出てきたら注意すべきです

軽い頭痛などが始まったら、鎮痛剤で症状を和らげます

アセトアミノフェン(製品名:カロナール、ロキソニン)やブルフェンなどが有効

ですが、頭痛にほかの症状が出てきたら、迷わず「アセタゾラミド(商品名:ダイアモックス」の服用です

これは処方箋(しょほうせん)が必要です

こちらの日本旅行医学会の

>>高山病の予防薬としてアセタゾラミド(ダイアモックス)の処方が可能な病院リスト

を参考にしてみてください

症状が激しくなってきたら「デキサメタゾン(商品名:デカドロン)」

また、高地肺水腫の場合は「ニフェジピン」を使うと改善します

これらは特殊な薬のため、簡単に手に入らないですが、知っておいて損(そん)はないと思います

高山病を予防するには!その対策

高山病予防はとにかくゆっくり登ることです

高度に体を順応(じゅんのう)させて徐々(じょじょ)に高度をあげるとが一番いいとされています

それ以外の予防は下記のとおりです

- 徐々に高い山に登る

- 睡眠・休養をしっかりとる

- 糖分と水分をこまめにとる

- くたくたになるような登り方はしない

- 体の冷えに気をつける

確かに自分の場合も、「すごい登山スピード」「体は汗びっしょり」「前日車中泊で眠れなかった」「行動食を口にしていなかった」という条件だったので、より激しく症状がでたのかもしれません

すでに登るときにはカラダが疲れていて、登るときも水分補給などを全くしなかったと記憶しています

また、高山病は人によって、症状が出る人と出ない人がいると言われていますが、いままで出ない人でも、自分のように今後出てくる恐れもこの予防はしておいて間違いはないと思います

経験豊富な人のアドバイスで、

「徐々に高い山に登っていけば、カラダが順応していく」

と言われたので、高山病がおきた標高を目指して、それより低い山を順を追って登ってみたら、症状があまりでなくなりました(この順応は1年くらいはカラダが覚えているそうです)

これもオススメ

また、睡眠や休養も重要で、それに加えて栄養補給もとても重要です

次は体力維持にとても便利な、お手軽栄養補給の食事やサプリを紹介します

登山行動食で体力維持

登山は常に動いているスポーツですが、使用しているカロリーを考えると、動きながら栄養をとらないと、すぐ疲れてしまいます

それには「行動食」が重要

行動食とは、歩きながら、動きながら食べる食事の方法で、時間が限られている登山では常識の食べ方です

おすすめは、ウイダーインゼリーの「プロテイン」タイプですね

これは行動食として使うと、その名の通り、エネルギーが持続します

アミノ系を高いものを使っているので、炭水化物などのエネルギー系はちょっと手を抜いていますが、ウイダーはおいしいので、変えません

ここで紹介しているエネルギータイプと、プロテインタイプを主に自分は使用です

登山には「アミノバイタル プロ」がテキメンです

※あくまで自分個人の感想です

体力をつけるために、普段からの運動はもちろん、山で疲れがピークになったときの回復に、サプリがとても有効です

自分もそうですが、山で動けなるというときは、何かの栄養素が、極度に消耗していることが原因の場合が多いです

その時にアミノ酸サプリや、漢方、ビタミンCなどを摂取すると、魔法のように復活します

下界で飲む場合より、山で飲むと効く理由は、詳しくわかりませんが、体が空(から)になった栄養がとてもほしいので、吸収が特に早いためだと思われます

とにかく、魔法のように復活するので、試してみてください

しかし、その登山中になんども使うと、自分の経験上は効き目が薄くなるような気がします

ここぞという時に使うと良い効果が生まれると思います

特にこのアミノバイタルの「プロ」タイプは普通のアミノバイタルより効きます

気持ちの問題かもしれませんが、効く効かないは、価格に比例すると思います

顆粒(かりゅう)で飲みやすいので、歩きながらも飲めますが、小休憩しているときに飲むとなんとなく効いていると感じます

アミノ酸サプリの効果を実感「アミノフライト」

これはアミノバイタルより価格が高いですが、効きます

効くので、登山のたびに飲みたくなりますが、そこをグッとこらえて、本当の大ピンチのときに飲むと、魔法が見れると思います

こむら返りには「ツムラ芍薬甘草湯」が最強

これは魔法中の魔法です

足がつった(こむら返り)ときに、素晴らしい効果を生みます

何もいいませんので、一度使ってもらうと、すごさがわかると思います

これも何度もは使えません

一発必中で使ってください

コスパ優秀 DHC ビタミンC 60日分 120粒

ものの本に、「ビタミンCは乳酸を分解する」と書いてあったので、使っています

個人的には、劇的な効果はありませんが、なんとなく筋肉痛などがないのは、これのおかげだと思っています

安価なので、優秀です

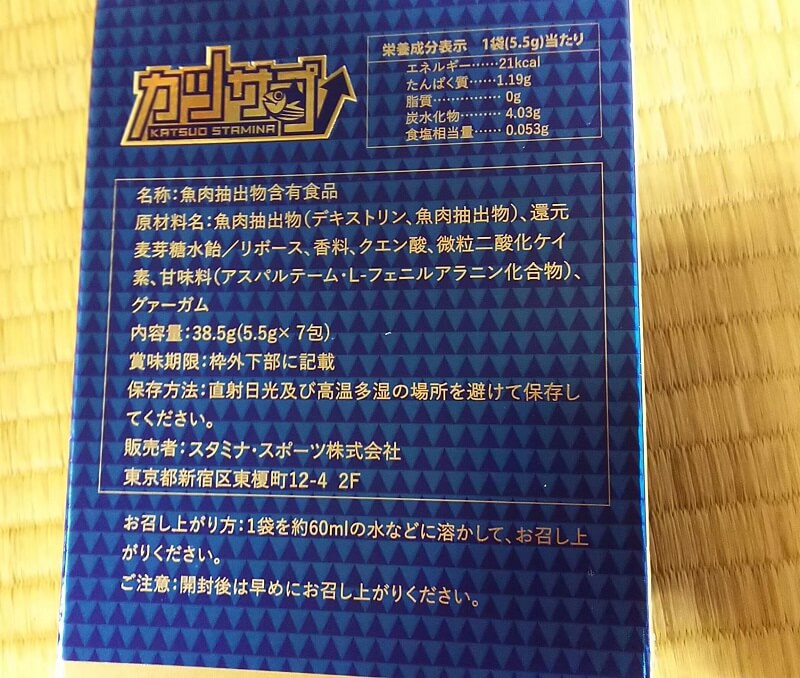

【カツサプ】 6袋 超オススメ

あまり聞いたことがないサプリだと思いますが、魚のカツオサプリなんです

最近の魚油はとくに研究されていて、持久力が必要なスポーツにはなかなかの効果ということ

参考:大学男子駅伝選手の常圧下低酸素環境を利用したトレーニングにおける魚油製剤摂取の効果

また、スポーツに直接は関係ないですが、病気の「がん」にも魚油はいいといいます

参考:がん悪液質(※2)に陥った消化器がん患者に対する、全身化学療法に組み

合わせた魚油成分付加栄養療法の有用性

可能性はまだまだある魚のサプリ

スポーツ全般で使えるように、アンチドーピング機構の「INFORMED-SPORT認定」をとっているということで、安心してつかえるし、一般のひとに対しても、よく考えられたサプリとして間違いないと思います

個人的に「かなり効きます」

まとめ

自分の経験から考えると、疲ると全く冷静な判断ができません

高山病になったときもそうですが、疲れてくるといつもなら「そんなことしないだろー」と言うことを平気でしてしまいます

それで最悪な状況になってしまうと「完全にアウト」

そうならないためには、登山ではとにかく予防が大事です

体力を維持して楽しい登山ができるといいですね

以上です

登山疲れのオススメ記事

参考:日本旅行医学会

http://jstm.gr.jp/knowledge/%E9%AB%98%E5%B1%B1%E7%97%85%E3%81%A7%E6%AD%BB%E3%81%AA%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AB/

参考:トレッカーにとっての高度障害

http://www.alpine-tour.com/altitude_sickness/altitude_sickness.htm

参考:日本登山医学会 高度順化チェックシート

http://jicf.sakura.ne.jp/sblo_files/jicf-office/image/Sheet1.pdf

参考:トレッカーにとっての高度障害

http://www.alpine-tour.com/altitude_sickness/altitude_sickness.htm

参考:高地障害症候群(high altitude syndrome: HAS)

http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~dangan/DATABANK/altitude/highaltitude.htm

参考:日本登山医学会

http://www.jsmmed.org/info/pg51.html

参考:知っておくべき救急疾患100

http://www.med.teikyo-u.ac.jp/~dangan/DATABANK/altitude/highaltitude.htm