[雪崩から助かる方法]

雪崩から助かる方法を書きました また「那須岳の雪崩事故」を自分なりに検証させていただきました 雪崩はまだ研究が始まったばかりで、かなり大きく安全率を考えていないと、いつ足元をすくわれるかわかりません どうしても山に行くと気持ちが大きくなって、もう少し・・もう少し・・と思ってしまいます 危険だと思っても、それがマヒしてしまい雪崩になることが多いと思います 雪崩は人災です 参考にしてください

▼ 目次

- 那須岳雪崩の概要

- そのとき判断は正しかったのか

- 雪崩はよくあるの?

- 雪崩に遭うとどうなるのか?

- 雪崩からの脱出方法!

- 雪崩に遭って助かる確率は

- 雪崩サバイバル

- 雪崩関連機器

- 最後に

- おすすめ記事

- 那須の雪崩の時に自分ならどう判断したか

- まとめ

※アイキャッチ出典:雪崩ネットワーク

▼遭難事故について

2017年3月27日の雪で、栃木県那須にあるスキー場近くの山岳と福島県の安達太良山で、相次いで雪崩による事故が発生しました。

2017年のように重く湿った雪が上に積もると、その重さで雪崩れることは知られています。

しかし、なかなか日常で雪崩に遭うことは通常では少なく、なかなかピンとくるかたは少ないでしょう

今回の那須の事故で、スポーツ庁は学校の冬の登山を全面禁止にしました。

山岳の事故は、センセーショナルに扱われるものが多く、特に今回は学生が巻き込まれたこともあって、大ニュースになっています。

最近では遭難や滑落などが多くなってきたことから、登山計画書の義務化についても盛り上がってきていますし、今回の件でも締め付けが一層厳しくなりました。

特に最近は無雪期縦走登山や冬山登山などの山でのアクティビティはいろいろありますが、それらに対する関心も強く、あまり良い目でみられない行為に映ってしまうこともあるようです。

このようなことから、いろいろ調べて見て、今回の「那須の事故」を自分なりに検証してみたいと思います

[雪崩から助かる方法]那須の雪崩事故について

那須の雪崩事故についてまとめました

那須岳雪崩の概要

詳しくは【事故調査】170327那須岳雪崩事故・速報|日本雪崩ネットワークをご覧いただければ詳細にわかると思いますので、ここでは大まかに明記します。

- 時 間 :2017年3月27日 8時30分ごろ

- 場 所 :栃木県那須岳の南東斜面

- 人 数 :登山講習会48名参加死者8名ケガ40名

- 雪崩の種類 :面発生乾雪表層雪崩

※面発生:ある範囲の面が動きだして板状の性格を持った雪がずれだすこと

※乾雪:乾いた雪。

※表層:全層は積雪がすべて雪崩て、土の部分が出てくること。表層は雪崩ても雪の部分が残っていること。

参考文献

【事故調査】170327那須岳雪崩事故・速報(0415更新)(http://www.nadare.jp/news/170327nasu_report/)

出典:日本雪崩ネットワーク

そしてネットワークの判断は、27日の南岸低気圧の雪の重みで雪崩が発生したとまとめています

そのとき判断は正しかったのか

これは答えがでています

理由は、結局事故になってしまったからです

われわれ登山者は、あくまでレクリエーションの一環で山に登っていて、これをしないと死んでしまうというわけではありません。

登らなくても生きるためにはなんの問題もないのです。

よって、通常このような事故が起こると、世の中は2つの世論を出してきます。

1つは「早く公の機関で助けにいかないと!」もう1つは「自己責任だからしかたがない」です。

今回の事故は学生が被害にあったということで、「自己責任だから~」の世論はでてきませんでしたが、その声は引率者への非難と、教育委員会からの冬登山の全面禁止という形で表れています。

雪崩から助かる方法

ここまで那須の雪崩事故の概要を書きました

ここからは、一般的な雪崩の概要とその対策を書いてみます

雪崩はよくあるの?

雪崩のような現象は山だけで起こっているわけではありません。

規模が違うだけで、周りでは同じような現象が起こっています。

屋根から落ちる雪もそれと同じです

私の家の屋根からも雪がときどき落ちてきて、その日の朝は大変危ない思いをしました

雪が屋根に積もって、その後太陽で温められると、屋根と積雪の隙間に水が流れていき、それが滑って雪が落ちてくることがあります

これは山岳での雪崩のメカニズムもおおまかにいうと近い現象です

ただ、規模が違うだけです

山には平野部にはない斜面が多くあります

また、積雪の規模も平野と比べて大きいため、一度勢いがついてしまうと、大参事になることが多く、人がいた場合の被害も深刻です

だいたい、時間あたり2センチ降雪が続くときは不安定のサインで、24時間あたり30センチの積雪はかなり注意が必要と言われています

雪崩に遭うとどうなるの?

自分はまだ幸いにして巻き込まれたことはありません

また雪崩れた跡や雪崩れる音はよく見たり聞いたりしますが、雪崩ているところを直接見たことはありません

しかし、その跡や音をきいただけで、その恐ろしさは想像できてしまいます

雪崩での死亡原因は、窒息が65パーセント、岩や木への激突による外傷で25パーセント、低体温やショック死で死亡するのが10パーセントと本に書いてありました

現実的に雪崩に会った状況ですが、本に書いてあることによると、

- まず ズン という音とともに足元の雪に一気にヒビが広がります

- 次にスローモーションのように足元の雪と一緒に自分がズレ出します。

- 徐々に加速してスピードに乗ります。

- そして、雪が穴と言う穴(口や目や耳、服の隙間)に入ってきて、息が難しくなります

- 人間の体は雪より密度が高いので、徐々に雪の中に落ちて行きます

- ? ゆっくりと雪崩のスピードが落ちて行き止ります。

- ? 雪がセメントのように固まってしまい、全く身動きが取れなくなります。

- ? このときそのまま気を失ったりする場合があります。

これだけを見ると考えるだけで恐ろしいですね

完全に生き埋めで、ゾッとします

3)雪崩からの脱出方法

雪崩に遭ったときの脱出法は以下のとおりです。

また、基本的にはこれで助かるというものはありません。

本には「死に物狂いで抵抗しろ!!」とありました。

「溺れる者は藁(ワラ)をもつかむ」・・・です

1 大声でさけぶ

これは、雪崩に巻き込まれた! と仲間や周辺の人に知らせるためです

埋まってしまったら、自分では何もできません

助けてもらうために知らせるのです

2 スラブから脱出

これは滑走系(スキーなど)をやっている場合がほとんどですね

スラブとは雪の表面の層のこと

大きな雪崩のときは、これが滑って雪崩になります

滑っている最中に雪崩に巻き込まれたら、そのまま斜め45度の角度で下れば、逃げることができるかもしれない、、、、、と言われています

実際にプロのかたで逃げている動画をみたことがあります

近くにある木や岩に助けてもらいます

しかし、規模が大きい雪崩だと、一緒に落ちてしまいます

4 表層にとどまれるようにする

これは雪崩と一緒に落ちているときです。

雪崩が止まってしまうと、身動きがとれなくなるので、その前に泳いで、浮いて、上を目指せ!ということです

5 装備を捨てる

ストックや、スキーの板、スノーシューなどは、アンカーの役割をして雪の下へ自分を引っ張っていきます

雪崩れたらすぐに外す努力をしたほうがいいといいますが、そんなことはできないような気がします

特にスノーボードの板やスノーシューは外せないでしょう

6エアポケットを作る(30分以上生き残るには必要な行為)

これは有効だと思います

口の周りを手で囲って、空間をつくるようにします

雪の中は、セメントのように固まりますが、空気は雪と雪の隙間に豊富にあります

窒息の原因は、口の周りの雪が解けて、またすぐ固まるときに、氷のドームが口の周りにできます

ここに自分の息の二酸化炭素が溜まって、それにより気を失い、窒息する場合がほとんどです

よってエアポケットをつくれば、その氷のドームができにくいため、少しの間は時間稼ぎができる、、、、、、というのが理由です

7雪面に腕をだす

雪が固まる前にすることです

周囲の仲間などに 自分はここだ!! と知らせるためです

また手が出ているとわかると、自分のモチベーションになると思います

雪崩に巻き込まれると、上も下もわからないといいますが、とりあえず手を伸ばしましょう

しかし、エアポケット確保とこれは一緒にできないので、悩ましいところです

8仲間を信じる

最後は、仲間や周辺の人次第です。

ここで命を預け、信じられるように、訓練が必要だと言っています

雪崩に遭って助かる確率は

埋まって15分以内が基本的ラインです

これを超えると格段に生き残る確率が低くなります

また、雪崩事故は経験者が多いと言われています

初級者の場合は、十分な安全マージンをとりますが、山をやっていると、慣れてきてしまい、それが徐々に危険な方向に進む場合があるということです

山に入る前、まだ気持ちが客観的なときに、行動原理を決めておくといいと思います

(例:1個でも雪崩れているところをみたら帰るなど)

窒息ではなく、致命的な外傷もあるので、それを考えると15分というのは遅いですね

出血多量だと15分でも助かる確率はもっと下がると思われます

そして、埋もれた深さが2mを超えると生還できる可能性はかなり低くなります

それには浮く事です

海で浮くのと同じことで、上へ上へ浮く事を念頭に死に物狂いで戦うことです

雪崩サバイバル

埋もれてしまえば、当事者はなにもできません

当事者のサバイバルは周囲の人間にかかっています

本には下のように救助するとあります

- 時間がすべて

- 組織的かつ系統的に

- 素早くしかし丁寧に

このように救助します

しかしそのように冷静に救助をすることは、緊急の時に実践するのは難しいでしょう

そのため救助の練習は特に必要です

一般的にはビーコンで探して、シャベルで掘って助けます

自分もある程度練習はしていますが、少し練習しただけでは全く身に付きません

冬山では、雪崩に会わないようにするためには、地形の読み方や、積雪状況の判断、また、人の行動に対して的確にリスク管理できる専門的な知識も必要になってきます

難しいですね

雪崩 関連機器

雪崩に遭わないようにするには、第一に知識と経験ですが、雪崩に会ったときは以下の機器が救助を補ってくれます

ビーコン

電波で40mくらいから50mの範囲で当事者がつけているビーコンを探す機器です。

現在の雪山ではほぼ必須の装備だと思います

ヒトココ

発信のみの子機です

受信も発信もできる親機と子機のセット

これも電波で埋もれた人や、遭難した人をさがす機器

見通しがなにもないところでは、電波の受信は1kmという驚異の距離で探せます

また、「ココヘリ」というヘリで探してくれるサービスを加えれば、ヘリから探してもらえることができ、さらに見つかる確率があがります

子機であれば、費用もある程度許せる範囲です

周波数の関係でビーコンより雪の中に埋もれてしまうと探せる距離は短くなりますが、軽くて、価格の安さから悪くない選択だと思います

ヒトココのID番号を計画書に書いておけば誰でも探してくれるので、かなりうれしいですよね

アバラング

ブラックダイヤモンド社から発売されている、埋もれた時にしばらく息をするための、体に装着する「管」です

滑走系の人に良く使われます

未確認ですが、実験では1時間くらい埋もれていても問題ないということでした

エアバック付きザック

これは、ザックについているエアバックが開き、雪崩れている時に、雪の中に潜らないようにする機能を持つザックです。

日本では現在、圧縮空気式が主に流通していますが、火薬点火式もあります

流通する数が少ないので、価格はやたら高いです

アバランチボール(おまけ)

~出典:EXPEDITION SKIING~

まだ日本では流通は少ないですが、かなり現実的な仕掛け

雪崩に巻き込まれると、風船のようなボールが出て浮かんでいく。そして、ひもで人間がつながっているので、周りの人がすぐ掘ることを開始できるという優れもの

こんなシンプルで値段は33,000円

なんとなく高いですよね

昔から、日本でも、軽い毛糸を丸めて使っているかたをオンラインでみたことがあります

「雪崩リスクマネジメント」では一番現実的なのはアバラングだと言っていますが、それひとつだけではなく、荷物にならない程度に複数もっているといいと思います

[雪崩から助かる方法]那須の雪崩の時に自分ならどう判断したか

そのときその場にいた訳では無いので、偉そうなことは言えません

自分だったら・・・という仮定のもとに、検証をさせていただければと思います

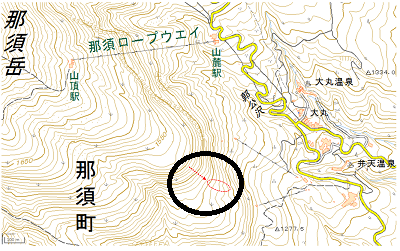

ネットワークの写真を見ると、緑の点線ラインが高校生たちの登ったラインということです

~出典:日本雪崩ネットワーク~

自分も登るときはこのラインを使うと思います

赤い点線は雪崩が起こったところで、青い点線は事故の前に雪崩があったところです

地形の選択は悪くはないと思いますが、このときの積雪の状況が悪かったのでしょう

こういうときは、積雪の不安定さを見る試験をすることがあります

縦走をする方はあまりすることはありませんが、滑走系の登山をする人達は特に滑走中の雪崩を注意するため、よく試験をします

歩きながらの簡単なものから、ザックをおろして、じっくりやる試験もあります

今回はそれを行ったかどうかは不明ですが、自分であれば、林を抜ける手前で一度積雪試験をしたと思います

林を抜けてから上部はなんのアンカーもなく、勾配も雪崩そうな角度(33度)であるため、試験をするか、撤退をするかの微妙なところです

しかし地形図をみると、山頂に向うには、ほかのルートから比べるとここが比較的一番安全なルートです

(http://www.nadare.jp/news/170327nasu_report/)

出典:日本雪崩ネットワーク

等高線が狭くなっているので、ここが今回計画している山頂の向かうラインの中では、一番危険なところですが、他のルートから比べると一番安全なルートで、ここを突破して緩やかな稜線に乗れれば、そのあとは問題なく山頂に向うことができたと思います。

あとで考えればですが、もう少し分散して登るべきところだったかもしれません

雪崩が起きそうなところは、全員が巻き込まれないように、分散して登りますので、今回もそうすれば、少しは被害が少なくなったと思います

そして、いろいろなニュースを総合すると、今回の一番の原因は、雪崩に対する姿勢が少し足りなかったように思えます。(偉そうにすみません)

ビーコンなどの雪崩の対策もないようですし、危険な33度(日本雪崩ネットワークより)の勾配のところを、固まって進む行為は、当日の積雪状況からは、少し安易だったように思えます

[雪崩から助かる方法]那須雪崩事故のまとめ

ただ、自分もそのときにその場所にいたら、どう判断したかはわかりません

その場所を分散して通過せずに、早めに固まった通過したほうが、安全と判断したかもしれません

また、この時の積雪の状態を直にみれば安全と判断したかもしれません

ニュースをよく見てみると、指導をする教員の方が、山頂を踏ませたかったと言っています

今回は積雪の状況の悪さとその気持ちの傾きが、運悪く合わさって事故になったと思われます

「雪崩リスクマネジメント」のコロラド雪崩情報センターのデイル・アトキンズさんというかたの調査によると、少しデータは古いものですが、1990年~2000年の調査で、ヒューマンファクター(人間の考えなどの要因)での事故は82パーセント と言っています。

山に入ると、気持ちの管理も難しくなります

いろいろ理由は付けて、せっかくきたのだからということで、正当化する理由を探してしまいます

よく言われますが、人間が判断するための最後のピースは感情で、それで物事を決める、と言われています

これを抑制する方法を自分で見つけないと、客観的な判断をすることは難しいでしょう

そして、最後は自分の命でその代償を払うようになるのです

引率者は経験者で絶対安全だという判断で歩行訓練をしたといいます

あとから結果だけを見て、いろいろ難癖をつけるのはとても簡単です

そして、雪崩は生き物で、こちらの思うようにはいかないことが多くあるようです

また、日本独自の雪崩に対する安全様式の検討も、現在ようやく研究され始めたところのようです

自分もまだまだ初級者の域を脱していませんので、対応する方法としては、安全マージンをかなり多くとることくらいしか思いつきません

最後にこれから冬山を目指す登山初心者の方へ提言します

本の抜粋ですが、「雪崩リスクマネジメント」では冬山では常に以下のことを自分に問いただすべきだといっています

- 地形は雪崩を発生させることはできますか?

- 積雪は雪崩ますか?

- もし雪崩が起きたらどのようになりますか?

- 他の選択肢は何ですか?

これを第二の天性となるまでしみ込ませることを推奨しています

そして、「日本雪崩ネットワーク」が1991年から2015年までの雪崩事故のデータを整理して以下のようなまとめをしています。

それは、このレクリエーションにおける

典型的な雪崩死者は、初心者ではなく、

ということです。

人間だれしも油断することがあります

油断して少しくらい失敗しても、すぐフォローできるように、対策は二重に設定しておきたいです

那須と福島の事故に対して、謹んでご冥福をお祈りいたします

<参考文献>