【富士山も危険!】落雷を避ける方法・グッズ紹介

※本記事は落雷の確率を減らす方法であって、必ずしも落雷を回避できる方法ではありません。

自分はまだ稜線上などでカミナリにあったことはありません。

しかし、登山をやっていると、必ず関係してくる災害です。

自分の先輩が稜線でカミナリに遭ったことがあったようですが、怖くて、稜線から一段落ちたところで1時間くらいカミナリが去るのを待ったそうです。

生きた心地がしなかったと言っていました。

何しろ、この趣味は好んでカミナリに向って(頂上へ)進むような趣味ですから、その対策と心構えは、必ず考えなくてはなりません。

「「雷しゃがみ」ってなに?―雷から逃げられないとき、身を守る姿勢

(http://news.nicovideo.jp/watch/nw2880839)

出典:ニコニコニュース ← こちらはリンク切れてしまいました

姿勢を低くする際は、しゃがんで、できるだけ姿勢を低くした上で、耳を塞ぐ「雷しゃがみ」というしゃがみ方をするとよい。落雷の際には、大きな音がして鼓膜が破れることもあり、それを防ぐためだという。

「金属製品は危ない?落雷から身を守るには」

出典:日テレNEWS24

このニュースで「雷しゃがみ」を紹介していました。

ここでは、

インターネット上で「雷しゃがみ」という言葉が話題だ。逃げ隠れできない野外で落雷に遭った際、身を守るための緊急対応として広まっている。

出典:ニコニコニュース

と書いてありましたが、・・・いったい「雷しゃがみ」ってなんでしょうか。

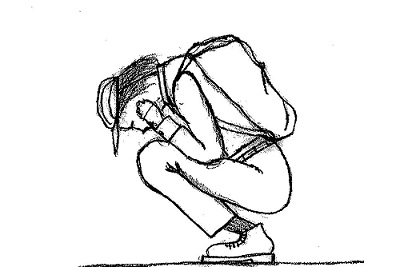

雷しゃがみとは

雷しゃがみとは、雷がすぐそばに来た時の緊急避難法の一つです。

やり方は、

- しゃがむ。

- 指で両耳をふさぐ。

- 両足をなるべく閉じておく

- 決して手をつかない

(出典:日本山岳会科学委員会)

とたったこれだけ。

特に登山初心者はこれをまず覚えたいところです。

そして、これはあくまで緊急避難の場合の手法だということも覚えておいてください。

まずは、一番安全な場所に逃げ込むことがとても重要です。

すぐにでも「雷しゃがみ」をしなければならない場合

早急(さっきゅう)に「雷しゃがみ」をしなければならない場合、それは、

「落雷が多発しているが、逃げるところが無い場合」

です。

当たり前ですね。

このようなときには、すぐに「雷しゃがみ」をして、カミナリが去るのを待ちます。

あとは運次第でしょうか。

尾根で落雷に遭った場合、登山道脇の勾配が急で、また岩場でまったく下に降りられないような場所でカミナリが連続して起こり始めたら、まず「雷しゃがみ」をするしかないでしょう。

それ以外の条件の場合は、まず安全な場所に移動することを最優先に考えます。

富士山のような森林限界を超えたところでカミナリに遭った時は、とても有効な「雷しゃがみ」。

なるべく低いところで雷しゃがみをしたいところです。

しかし、標高が高いところにいると、カミナリ雲の中に当事者が入ってしまうという不幸もあります。

そのときは、縦横無尽にカミナリが襲ってきます。

そう、宮崎駿さんの「天空の城ラピュタ」の「竜の巣」が有名ですね。

あのような感じです。

こうなったら場合は、運を天に任せて、ひたすら耐えるしかありません。

安全を確保してから「雷しゃがみ」をする

これが一番よくあるパターンなので、登山初心者の方にはよく覚えておいてもらいたいです。

遠くでカミナリの音が聞こえてきたら、ある程度安全を確保した場所で「雷しゃがみ」をしましょう。

比較的安全な場所に移動してから、「雷しゃがみ」をして、カミナリが過ぎ去るのを待ちます。

安全な場所にはいくつかレベルがありますので、紹介します。

1番安全な場所とは

- A)鉄筋コンクリート・本格的木造建造物の中で、壁から2m以上離れた所。

- B)山では、張り出た岩の下、洞窟の奥が安全。

こんなところが、カミナリを避けるにはGOODな場所。

なるべくこんなところを探して、カミナリが去るのを待ちましょう。

2mというと、両腕を広げると大体身長と同じ長さになることから、ここから判断してください。

通常は腕を広げた長さ+50㎝程度が2mくらいになりますね。

A) のような建造物は登山をしていると、なかなかお目にかかる事は少ないと思います。

あるとすれば、避雷針が付いている山小屋くらいでしょうか。

たいていは B) を探すしかないと思います。

急いで B) を探しましょう。

安全性が少し低い場所場所

森林限界を超える前であれば、樹木があるので、有効な隠れ場所です。

・枝や葉の先端から4m離れる。

・木の頂点から45度の角度以内の場所。

2 樹木(高さ30m以上)の以下の場所。

・枝や葉の先端から4m離れる。

・樹木から30m以内。

これが2番目に安全な場所です。

4mの幅というと、両腕を伸ばした距離×2倍+1mくらいが4mくらいになると思います。

ボーイスカウトで習ったように、自分の体の長さを確認しておきましょう。

あとできっと役に立ちます。

安全性が特に低い場所場所

これも山ではありがちなシュチュエーションです。

登山初心者であれば、「寄らば大樹の影」ということで、カミナリが鳴ると簡単に樹木に近づいてしまうようですが、それは間違い。

樹木からはある程度離れる、というのが今の考え方です。

2 湿った窪地や溝(みぞ)。

3 避雷針の無い山小屋・あづまや←柱や壁からできるだけ離れる。

安全そうにみえるが、危険な場所

2 岩の周囲。

この2つの場所の周辺は、逆に落雷による感電死が多い場所。

なかなか理解しづらいかもしれませんが、この2つには注意ください。

落雷のときの緊急避難注意点

落雷から身を守るために、下記のことについて注意ください。

- 樹木(小枝や葉先含む)の4m以内には近づかない(難しくても2mは離れる)

- 傘は差さない。

- ピッケルを頭より高く持ち上げない。

- 長い物(ストックなど)はどんな素材でも体から離して地面に寝かせる。

- ゴム長靴、ビニルのカッパは落雷には無効。

- 金属類は身に付けていてもいなくても関係ない。

- 寝そべらない。

- 両足の間隔を狭くしてしゃがみ、指で耳をふさぐ。

- 落雷は間を置かず連続くることもあるので、油断しない。

- 落雷が起きる前は下記のことを感じるので、感じたらすぐ「雷しゃがみ」。

- 口の中に異常な味を感じる

- 髪の毛が逆立つ

- 皮膚がピリピリする

落雷予測の注意点

- 大気が不安定の時に上昇気流にのって積乱雲が発生して、落雷が起きる。

- 雷鳴がかすかにでも聞こえたら、すでに落雷の範囲内です。

- 落雷は雨が降り出す少し前から落ちることがある。

- 激しい雨が始まってからの退避は逃げ遅れ。

- 5 天気予報で、「大気が不安定」とあれば、落雷の発生が予測される。

▼関連記事

登山天気[山の天気予報サイト6選]

雷対策グッズ

いくつか雷対策に使えそうなグッズがありますので、紹介します。

電話

電話がつながる場所のみ有効です。

「市外局番+177」 にかければ最新の注意報・警報、天気、降水確率、予想気温を聞くことができます。

ソニー シンセサイザーラジオ ICF-R100MT

カミナリ雲が近付いてくると、「ザザッー」だったり「ガリガリッ」だったりと、耳障りな雑音が入ってきます。

おおよそ雑音が入ってきた場合は10㎞以内にカミナリ雲があると言われていて、その雑音を確認したら、すぐ安全な場所に入れる準備をすることが大切。

クマよけにも、寂しさを紛らわすことにも使えて、ラジオは自分にとって、特にお気に入りの道具です。

(スポンサーリンク)

薄型FM/AMハンディーポータブルポケットラジオⅡ

(スポンサーリンク)

安くてとても優秀

AMラジオに雑音が入ると(ザザザー)、カミナリが近づいてきたことがわかります

カミナリ回避の準備をしましょう

雷アラート

これも雷が近づくと、知らせてくれる道具です。

価格もそれなりにするので、ちょっと考えてしまいますが、団体で行動する場合に、リーダーの方は持っておいた方がいいと思います。

(スポンサーリンク)

雷探くん 携帯型 雷 探知器

(スポンサーリンク)

これもとても優秀

- 【雷探知距離】本器から約40km以内(放電雷)

- 【雷検出表示】雷放電検出時、検知ランプ点滅及びブザー音発出

- 【雷情報表示】危険レベルを3段階で表示及びアラームブザー音

- 【電源】単4電池2本(待ち受け状態で400時間運用)

- 【寸法 / 重量】高さ86×横54.5×厚さ15.5(mm) / 65g(電池含む)

まとめ

このようなことなど気を付けることによって、落雷に遭う確率はかなり減ります。

落雷の動画です。

ほとんどは、このように拳銃で撃たれたような音とともに、即死です。

落雷の注意事項は、平地でも通用します。

いろいろ勉強をして、落雷を避ける努力をしましょう。

参考文献:日本山岳科学委員会資料 「山で雷にあったら」http://jac.or.jp/images/yamadekaminari.pdf