遭難でブログが炎上した事件がありました

三重県にある御在所岳で遭難したブロガーさんが、ブログで警察の批判をして、ブログが炎上(読者の批判が突然たくさん送られること)したというニュースが以前ありました。

自分がその場所に居合わせたわけではないので、その内容が本当かウソかはわかりません。

いろいろな情報を見てみると、双方ともによくないところがあって、単純に、お互いの気遣いが足りなかったように思います。

最近は、このブロガーさんのような方が、山を登ることが多くなっているような気がします。

それは、身勝手で、警察に文句を言う・・という意味ではなく、

・地図はスマホアプリのみ

・コンパスもスマホアプリのみ

・遭難や事故を意識していない

・単独

・登山届をだしていない←一番ダメ!

という人達のことです。

もちろん、この「人達」の中には、自分も含まれています。

自分も以前(と言ってもそんなに昔ではないですが・・)は紙の地図を使い、読図を勉強していました。

しかし、最近の、特に低山ハイクをする場合などは、とりあえず紙の地図はもっていきますが、ザックの中に入れっぱなしになってしまいます。(それでも難易度が高いところの場合、スマホはほとんど使いません)

そして低山では、外に出して使っているのは、だいたい「スマホ」。

最近スマホは便利で、

・地図

・カメラ

・天気予報

などが全部一つの端末で見ることができてしまいます。

最近では、登山系SNS(ソーシャルネットワークシステム)の「ヤマレコ」を代表に、いろいろなサイトで、GPSデータなどが取得できます。

そのため、スマホでダウンロードをして、スマホのGPSアプリを使えば、スイスイ登山をできてしまうのです。

このように、汗臭く、古いイメージのある登山界にもオンライン化の波が凄いスピードで来ています。

▼遭難事故に関する関連記事

[遭難のブログ炎上]登山のオンライン化の波は悪くない

先ほど、近年多くなってきた方々を箇条書き(かじょうがき)に書いてしまいましたが、その方達が悪いといっているのではありません。

オンライン化によって、登山人口は増えてきているし、紙の地図が読めなくても、スマホのGPSは読める、という方の方が多くなってきています。

そして、紙の地図が読めなくても、スマホの地図は補助機能が充実しているので、勉強しなくても地図で自分の位置を知ることができます。

それによって、登山をしているときの気苦労がなくなり、登ることに集中でき、事故が少なくなる・・ということも考えられます。

実際自分の新しい登山仲間は、ほぼ地図が読めません。

年齢が高く、昔、読図でブイブイ言わせていた方々でさえ、GPSを便利に使い、

「もう紙の地図は読図できなくなった」

と嘆いているのを聞いたことがあります。

今では、登山届もオンラインでできるサービスが充実しています。

また、登山の準備物や、登山口までの行き方についても、オンラインで知ることができるのです。

しかし、いくらオンライン化によって、便利で手間が掛からなくなってきたとしても、山に対する「謙虚さ」を失ってしまうと、便利な道具をもっていたとしても、「過信」や「油断」を呼び、遭難や事故につながってしまいます。

[遭難のブログ炎上]謙虚とは何か=平時にイメージする安全の準備から、ほんのちょっとだけ安全をプラスする

「謙虚」を具体的に言う事は難しいですが、いくつか提案はあります。

スマホだけに頼らない

スマホはかなり便利です。

ですが、それだけに頼ると電池がなくなってしまった場合、そこで遭難決定になってしまいます。

特に気温の低い時は気を付けないといけません。

ポケットに入れておくくらいでは、風や低温の影響で急激にバッテリーが消耗する場合があり、大変危険です。

それを理解しておかないと、山奥に行ってから、電池がなくなる、という非常事態に遭ってしまいます。

無くなるとピンチになるものは、予備が必要なので、準備すべきなのでよく検討しましょう。

・地図

・コンパス

・ヘッドライト

・グローブ(厳冬期の場合)

・ライター

これらのアイテムは予備を持っていても重量に大きな影響を与えないので、準備しておいた方がいいです。

自分のコンパスや地図の予備の場合は、スマホの機能を予備にして、紙の地図とコンパスを通常は使っています。

スマホは非常用に冷たくならないように、ザックの奥に入れておく事が多いですね。

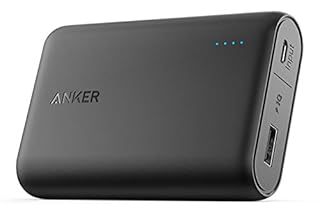

また、こちらのように、小型で軽量の予備バッテリーも有効です

(スポンサーリンク)

山岳会、登山サークルに入る

サークルや山岳会に入っていると、予定していた時間などに、下山の報告がなければ、すぐに救援に来てもらえることがあります。

なるべく警察のお世話にならないようなシステムなのですが、そういうシステムを作っていないサークルもあるので、確認が必要です。

また、サークルや山岳会に入っていると、登山のパートナーも簡単に見つかります。

計画していた登山のパートナーが突然病気になっても、ある程度フォローなどができることも、メリットの1つです。

1人より2~4人の場合の方が事故や遭難に遭う確率は減ります。(あまり大人数の場合は、むしろ確率が増えると言われています)

また他の人からのフォローがあると思うだけで、遭難などの現場では冷静になれることがあるので、登山初心者の場合は、特にサークルや山岳会には入っておいた方がいいです。

登山計画は下山先などが不明でも書けるところは必ず書く

今回のニュースでは、

「下山先をどこにするか決めていなかったので、登山届は出していなかった」

とブロガーさんは言われているようです。

確かに気持ちは分かりますが、予定が未定のところは、未定でも構わないので、必ず登山届を書くべきだと思います。

遭難した場合には他の人に大きな迷惑を掛けます。

少なくとも、

・登山届

・山岳遭難保険

・コンパス、地図、救急用品などの安全用品

この3つは他人に迷惑をかけないためにも必ず準備が必要だと思います。

今は登山届も無料のオンラインのシステムもありますし、山岳遭難保険も、かなり安くなっていますので、面倒だと思いますが、準備してみてください。

[遭難のブログ炎上]現代は遭難すると叩かれることが多い

現代の世論は、遭難するとバッシングされることが多いようです。

・事故に遭うのは準備不足のせいだ。

・危ないところに、好きで行って事故に遭って、そして助けろというのは無責任ではないか。

・そんな人を助けに行くのは税金の無駄だ。

・・など、そのような感情的な意見を多く聞きます。

また、遭難して救助された時などは、マスコミも優しい対応をしてくれない場合があるそうです。

例えば、ひどい恰好のときに写真を撮られたり、気持ちの整理ができていないのに、インタビューをされたりするなど、自分は見たことはありませんが、そういう話を聞いた事があります。

なんとなく

「悪い事をした人には、何をしてもいいのかな・・」←ダメ!!

などのような心理の偏り(かたより)が感じられるエピソードです。

それらを回避するには、ある程度社会人として、当たり前のような行動、例えば先ほど明記した、

・登山届

・山岳遭難保険

・コンパス、地図、救急用品などの安全用品

が重要視されると思います。

これらをある程度揃えておけば、バッシングの大きさも、小さくなるんじゃないかな・・・・・と個人的には思う訳です。

[遭難のブログ炎上]まとめ

登山での安全は、どんな道具を使っても、

「謙虚さを無くさない」

「油断しない」

「過信しない」

などが一番の問題ごとです。

今回のブロガーさんはどうかわかりませんが、自分の場合は、あとになって、この「謙虚さ」が少し足りなかったような・・と思う事しばしばです。

そのため、他人になんて偉そうには言えない自分がいて、ひとりになると悶々(もんもん)とした日を送るときもあります。

自分は幸運にも、まだ致命的な失敗に至っていないですが、エラーの先に致命的な何かがあった場合は、命に関わる可能性は十分あります。

この遊びを長くするには、そういうところの引き締めが必要になると思ったところで、お開きにしたいと思います。

では。