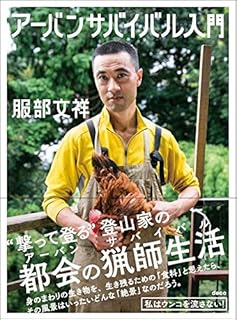

服部文祥の「アーバンサバイバル入門」から日本で残飯損失11.1兆円を解決する方法を探ってみました

「アーバンサバイバル」とは何か

アーバンサバイバルとは、登山家服部文祥氏が唱えている、街でサバイバルをする考え方

考え方自体は真新しいものではなく、家で家庭菜園をしたり、山で山菜を取ってきたり、魚を釣ったり、亀を食べたり、シカを鉄砲で打って、家でさばいたりします。

詳細はこちら

↓

(スポンサーリンク)

それを踏まえたうえで、食品事情をお話してみます。

登山でカップラーメンや、ソイジョイ、ポカリスエットなど、前回の登山で使ったものが余っていて、それを再度使うときに、賞味期限を気にするひとがいますよね。

自分はあまり気にしない方ですが、結構気にして小まめに登山のたびに替えている方もいます。

▼関連記事

アーバンサバイバル入門|気になる食品の期限

賞味期限・消費期限というのはどんなふうに決めているのでしょうか。

賞味期限

賞味期限(しょうみきげん)とは、劣化が比較的遅い食料品を包装状態のまま所定の環境に置いた状態で、製造者が安全性や味・風味等の全ての品質が維持されると保証する期限を示す日時である。 この表現の期限は、衛生面による問題よりも品質を問う部分に依存するため、主に長期間衛生的に保存できる加工食品に用いられる。

参考文献:Wikipedia

とかいてあります。

簡単に言うと、その期限までは、風味も味は全く変わらず、ましてや腐るなんてことはないですよ・・・ということです。

そう、美味しく食べられる期限ということで、実際はその期限をちょっとくらい超えても、下痢(げり)になったりはしません。

消費期限

これは、その名のとおり、これを過ぎると、お腹こわしますよ、といっている期限です。

これはある程度注意して食べるようにしましょう。

アーバンサバイバル入門|どうやって期限をきめるのか

それは厚生労働省と農林水産省の2つの省でガイドラインを決めています。

そして、そのガイドラインに沿った手法で期限は決められているようです。

期限を決める際の、具体的な試験例としては、

1 微生物試験:大腸菌などの細菌数を調べる

2 理化学試験:粘りや濁り、比重、pHなどを測定

3 官能試験:目で視て、匂いをかいで、食べてみてどんな状態であるか調べる。

これらの結果をもとに、ゆとりをみて実際の3分の2程度の短い期限を設定するのが通常のようです。

そして、この確認は、各業者の判断におまかせです。

また、「特性が類似している食品に関する期限の設定」ということで、あまりにも現在は商品が多いことから、似ているような食品はだいたい同じ期限を設定していいですよ、という取り決めもしているということです。

よくみると、結構アバウトな決め方です。

ある程度の試験とそれに近い試験を必要とは言っていますが、ガチガチに固めてはいません。

分かりやすく言うと、

「こんな感じの試験をして、結果と経験から総合的に判断してください。」

「やり方は、消費者に聞かれて答えられるような決め方をしてください」

ということのようです。

自分が知っている限り、一部のスーパーでの惣菜などは、たぶん直接はそんな検査などは行っていないし、考えもあいまいだったと思います。

規模が大きなところは、ちゃんとやっていそうですが、小さな規模のスーパーはやっているかどうかははっきりとはわかりません。

自分が昔、スーパーでアルバイトをしていましたが、根拠はほとんど感覚で賞味期限(消費期限ではありません)を決めていたように思えます。

このように、基本はほとんど業者任せなところもありますし、ガイドラインもそこまで厳密には決めていないようです。

一応ガイドラインには、「賞味期限などの根拠を聞かれればこたえられるように」と念はおしてありました。

これが唯一の消費者に与えられた権利でしょうか。

参考文献:

「食品期限表示の設定のためのガイドライン」

アーバンサバイバル入門|賞味期限が原因 残飯損失11.1兆円

賞味期限だけが問題ではありませんが、期限の設定が残飯を増大させているというニュースなどがありました。

そこから、分かりやすく、現代の残飯事情を説明すると、

・国内残飯は1年間632万トン ≒ 世界の食糧援助量の2倍

・残飯による食生活の損失11.1兆円 ≒ 農業水産業の総生産額12.4兆円

これをみると、とてもがっかりします。

簡単に言うと、残飯の処理さえうまくすれば、個人のサイフが全員合計で何兆円か浮くということです。

11.1兆円を日本の人口は1.27億人(2016年のとき)なので、1人あたり87,401円/年の損失ということです。

家族が3人の核家族でも 87,401円×3人=262,203円を残飯として捨てている計算になります。

単純に家庭から出る残飯だけではないので、ピンとは来ないですが、コンビニやスーパーからの廃棄食品などがその損失の多くを占めていると言えます。

そして、その損失分を加味して、価格を設定しているので、全ては消費者の懐(ふところ)から損失分はでているのですね。

そして、上手くこの残飯問題をクリアできれば、11.1兆円全部はムリですが、半分の5兆円が努力でうく可能性があります。

ということは、日本の1.27億人なので、1人あたり39,370円/年≒40,000円/年の払い戻しが出る事になります。

大きいですね。

これも調べれば調べるほど、本当に、がっかりする内容です。

確かに身近なところで残飯を目にすることはよくあることですが、それを金額ベースに変えると、どれだけ自分達は無駄をしているのか、ということが良くわかります。

また、その残飯分の食糧を作るために、無駄に環境に負荷をかけている・・・ということになります。

アーバンサバイバル入門|3分の1ルール

これは食品業界が生き残るために設定した消費期限のルールです。

これが、食品のロスを産んでいる理由の1つと、2016年の朝日新聞の記事で言っています。

「3分の1ルール」とは、

1 賞味期限の3分の1が、メーカーから小売りに到達しなければいけない「納品期限」。

2 3分の2が小売りの店頭に並べられる「販売期限」

そして、期限が過ぎると

3 納品期限を過ぎると小売りで受け取ってくれない→廃棄

4 販売期限を過ぎると店頭から撤去する→廃棄

ここで、賞味期限に関係なく、納品期限を守れないと小売に受け取ってもらえないということが出てきます。

だからと言って、小売りが悪い訳では無く、消費者が厳しすぎるので(賞味期限を見て棚の奥から買うなど)、小売りもそれに合わせた売り方をしているということのようです。

悪循環ですね。

週刊朝日 2017月3月31日号

「食品ロス」の一因は「3分の1ルール」 日本の悪しき習慣とは?

アーバンサバイバル入門|登山では賞味期限は気にしない

登山をしていると、賞味期限など大昔に切れているような食べ物をよく食べます。

自分としては、包装がキッチリされていて、液体系でなければ半年くらいはイク事にしています。

口に入れて、ヤバいと思ったら出しますが、ほとんどそんなことは無く、その後の容体も安定していますね。

サバイバル登山家 服部文祥氏の本を見ると、北海道日高山脈の山の中で、包装されたアメ玉を見つけて口にいれています。

かなり古いもののようで、口に入れた途端(とたん)崩れたと書いてありました。

そこから自分の経験で推測するに、少なくとも製造年月日は2年以上ではないかと思います。

それでも(服部氏は)問題ない。

山はあくまで自己責任。

食事に関しても自己責任ですね。

ただの遊びなのですから。

ただ、まだ賞味期限を超えたもので、お腹を壊したり、重篤(じゅうとく)な症状にはなったりしたことはないです。

山ではむしろ、賞味期限をかなり過ぎている食品でも、まだまだ安全の部類です。

それよりも危険な食べ物が、山にはあるからです。

それは毒が入っているキノコや野草などがそうです。

今は本やオンラインでいろいろ安全な食べ物を調べることができますが、ズーっと昔は(どこまで昔かは決めません)味覚と嗅覚のみで判断していたと思います。

そう考えると、今の生きている人はそういった判断を「賞味期限」にゆだねて、楽をしていると言えます。

アーバンサバイバル入門|アーバンサバイバル

今の社会は分業制です。

分業して、ある分野で得意な人が得意なことをやって、自分の得意な事とその成果を交換する社会です。

服部氏の提唱するアーバンサバイバルは、そんな他人にまかせっきりの生活ではなく、「できるだけ全部自分でやる」という考えが基本にあります。

(スポンサーリンク)

こちらもおもしろい「猟師飯」です

どこかで聞いたような題名ですね・・そういえば「ブロ〇飯」というような題名がはやりましたっけ(^▽^;)

(スポンサーリンク)

「できるだけ自分でやる」には賞味期限の考え方もそうです。

昔は賞味期限なんてあってないようなものでした。

今の人には、理解してもらえないかと思いますが、実家では、豆腐の賞味期限は1週間くらいオーバーしたものを食べていました。

捨てるか捨てないかは、匂いと味です。

酸っぱいような匂いになったらさすがに捨てていましたが、それでも火を通せば大丈夫とばかりに、そこから麻婆豆腐にしていた記憶もあります。

アーバンサバイバルとファッショナブルな言い方ですが、内容を見ると、単純に田舎の里山暮らしと同じです。

自分の実家は昔そんな暮らしでした。

水は、井戸や引き水が主で、野菜は畑、タマゴは鳥を飼って毎日産んだものを食べます。

鳥も歳を取ると、タマゴを産まなくなりますので、そうしたら、つぶして(殺して)食べます。

川から魚を釣ってきて食べ、横の堀からはドジョウやタニシもいましたのでそれをつかまえます。

おやつは周辺に実っているグミなどの果実や畑で作っているトマトやキュウリでした。

そして、それらについて、腐っているかどうかの判断は匂いと味で決めていました。

懐かしい昭和のくらしです。

昔が良くて、現代のやり方が悪いとはいいません。

そういう昔の暮らしから、現在の社会のありように徐々になってきたということは、全体的にそれを望んだのでそうなったと言えます。

そして、自分も便利な今の社会が気に入っているのは確かです。

それでも、先に進もうとして置いてきぼりにしてしまったものの中に賞味期限の問題があると思います。

アーバンサバイバル入門|まとめ

最初の賞味期限の話が危うくどこかにいってしまいそうになりました。あぶない。

とりあえず今回まとめたいこと、

- 1 残飯損失11.1兆円に対抗するには、流通のどこかに大風穴がほしいこと。

- 2 その大風穴を他人任せにしているのは自分だと言う事。

- 3 風穴のヒントは登山やアーバンサバイバルにもありそうだと言う事。

この3つです。

これから日本の人口は減りますが、世界は増えます。

食糧問題は必ず大きくなっていくと思いますので、ちょっと自分でも食料のことを考えてみるといいと思います。

参考文献:

・農林水産省

(http://www.maff.go.jp/j/syokuiku/kodomo_navi/featured/abc2.html)

・大阪市「ごみダイエットで健康な職場に」(http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000342083.html)