Warning: Undefined property: stdClass::$ByLineInfo in /home/soiya78/airisu745.info/public_html/wp-content/themes/cocoon-master/lib/shortcodes-amazon.php on line 666

沢登りの靴おすすめはモンベルの「サワークライマー」。初心者はこれを選べば間違いないと思います。ゴム底なのでいつもの靴と感覚が一緒で使いやすい。初心者がニガテな高巻きや草付きの登りでチカラを発揮してくれます。ただ濡れた倒木とコケは注意

==▼目次==

沢登りの靴の選び方

沢靴の選び方はサイズ選びをちょうど良いサイズをセレクトすること。緩いとクライミングでズレるし、キツいと下りでつま先が痛くなります。履いてみてつま先の余裕が1㎝以下がベスト。ソールは初心者ならフェルトより沢用のゴム底がおすすめ。初心者が危険な草付き・泥付きで滑りにくいです。そして高巻き用に軽アイゼンがあるとより滑落の心配が少なくなります

(▼ゴム底 モンベルサワークライマー)

(▼高巻きがあるところは軽アイゼンがおすすめ)

コケ付きの石が多いところはフェルトが良いですが、最近はフェルトよりゴム底の人が増えています

ただゴム底は優秀ですが濡れた倒木などで一気に滑るので注意です

==選び方▼目次==

沢靴 ワークマン|安い沢靴を選んでみる

ワークマンで使える沢靴は「地下足袋」。モンベルなどの沢靴が出る前はみんな地下足袋にワラジでした

(▼ワークマンの地下足袋一覧)

(地下足袋の公式一覧はこちら>>)

地下足袋は岩や草付きでも滑りにくいです。コケでもやや滑りにくいですが「ワラジ」があると最強の沢靴になります

沢登り靴最強は「ワラジ」

沢靴最強は「地下足袋にワラジ」です。いまだモンベルもキャラバンもワラジ以上のグリップを持つ沢靴はありません

Amazonでワラジが販売されています

(▼Amazonのワラジ 1,380円)

(広告)

先割れの地下足袋に使えて、大体使える回数は2~3回くらいです。3回以上使うとボロボロになるのがデメリット

メリットはフェルトがニガテな岩でも、ラバーがニガテなコケや濡れた倒木でも滑りません

沢登り用靴のお手入れ方法は?

沢登り靴のお手入れはとにかく帰ったらすぐに洗剤で洗って乾かすこと。生乾きになると、川特有のコケの匂いがなかなかとれなくなります。そしてソールなどの剥がれは接着剤で補修必須です

- 中敷きと靴ヒモをとる

- たわしで洗剤で洗う

- できれば洗濯機で脱水する

- シューズハンガーにかけて日影で乾かす

- できるなら扇風機で強制乾燥がニオイがつかなくておすすめ

(補修方法はこちら接着剤で補修)

(▼よく使う洗剤ズックリン)

(▼ハンガーを使うと乾きやすい)

(▼ボク使用の格安たわし)

ソールなどの補修方法

洗濯後にソールなどの剥がれがあったら接着剤で補修します

- 準備物は接着剤、ティッシュ、ヨウジ、新聞紙、洗濯ばさみ、ガムテープ

- 剥がれたところをヨウジとティッシュでキレイにする

- 接着剤をヨウジに付けて接着するところにまんべんなく塗る

- 接着したらしっかり洗濯バサミで挟むか、ガムテープを巻いて固着させる

- その状態で2日くらい乾燥させる

(▼ボクが使っている最強ボンド)

モンベルの沢靴

モンベルは沢登り靴で一番大きなメーカー。そのためモンベルの沢靴は一番人気があります。そしてモンベルは靴だけでなく、沢登りのその他装備をほとんど販売しています

モンベルの沢靴一覧

| モンベル サワタビ |

8,800円 |

|

片足320g /26.0㎝ ゴム底 (アクア グリッパー) (公式リンク>>) |

| モンベル サワー トレッカー |

14,190円 |

(広告) |

片足380g /25.5㎝ ポリプロピ レン製 フェルト (公式リンク>>) |

| モンベル サワー クライマーー |

16,390円 |

![[モンベル] Men`s Tracking shoes メンズサワークライマートレッキングシューズ 【Royal Blue】 [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/413YUEtsnjS._SL160_.jpg) (広告) |

片足413g /25.5㎝ ゴム底 (アクア グリッパー) (公式リンク>>) |

| モンベル サワー シューズ |

6,820円 |

(広告) |

片足328g /26㎝ ポリプロピレン製 フェルト (公式リンク>>) |

モンベル サワタビ

ゴム底のクライミング重視の沢靴「サワタビ」。メリットは足裏感覚が良く、岩などで滑りにくいこと。また価格も比較的安いです。デメリットは小石や尖った岩で足裏が痛くなること。寒い時期は冷たくなりやすいことです

(▼サワタビ公式サイト)

モンベル サワートレッカー

モンベルの代表的な沢靴。フェルト底で靴全体が比較的固めの靴なので、石で足裏が痛くなることはなく、サイドも耐久性があります。

(▼新版の黒いトレッカー 公式ページ)

(▼旧版の青いサワートレッカー)

(▼モンベル(mont-bell) サワートレッカー)

滝登りや登攀系が少ない沢に適しています

コケで滑りにくいので初心者に良いと言われていますが、草付きや泥付きではちょっとイマイチなところもあり

足を入れるところが狭いので、靴の中の洗濯がちょっと大変

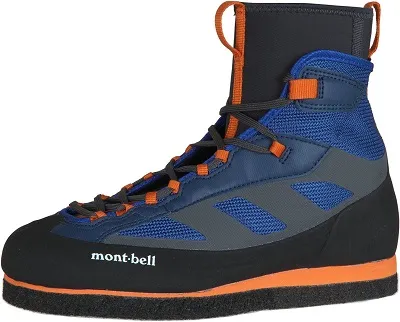

モンベル サワークライマー

登攀系の沢登りに良いゴム底の沢靴。コケや濡れた倒木で滑りやすいので注意が必要。草付きや泥付きでは強い

(▼新版黒いクライマー 公式サイト)

(▼旧版の青いクライマー)

(広告)

初心者にはボクはこちらがおすすめ。初心者が事故を起こしやすい草付きや泥付きが比較的強いので、大けがになりにくい

足を入れるところが狭いので、靴の中の洗濯がちょっと大変

モンベル サワーシューズ

登攀系の沢登りに良いフェルト底の沢靴。コケに強く滑りにくいです。全体的に柔らかいので足裏の感覚に優れていて、コケが多い滝登りなどの沢に適しています。デメリットは岩や小石で足の裏が痛くなりやすく、生地が薄いので冷たくなりやすいです

沢登りの靴 小学生用

沢登りの靴で小学生用というと「モンベルアクアソック Kid’s」がおすすめ。ソールはモンベルの沢靴と同じソール材質です

(▼モンベルアクアソック Kid’s公式サイト)

危険度からみると、沢登りは高校生以上(ガイドがついているキャニオニングなどは別)からやるのが適切だと思いますが、どうしてもという場合はアクアソックがいいと思います

グリップに「アクアグリッパー」というモンベル独自のラバーが使われていて、これはモンベルの沢靴にも使われています

沢登り専用というわけではありませんが、ほかのゴム底靴を使うならば、沢登り靴の代用にこちらをおすすめします

キャラバンの沢靴一覧

キャラバンの沢靴はどちらかと言えば渓流釣りや滝が少ない沢登りで使われることが多いです。メリットはモンベルと比べると丈夫なこと。デメリットは靴全体が固いので登攀向きではありません(両方使ってみた個人的感想です)

| キャラバン KR_3XR |

17,600円 |

![[キャラバン] 渓流 KR-3XR 0035021](https://m.media-amazon.com/images/I/41Tt91V2ytL._SL160_.jpg) (広告) |

片足424g /26.0㎝ ゴム底 (ヴィブラム) (公式サイト>>) |

| キャラバン KR_3XF |

15,400円 |

![[ケイリュウ] アウトドア 沢登り シューズ KR 3XF 660ブルー](https://m.media-amazon.com/images/I/414F8qMV6KL._SL160_.jpg) (広告) |

片足385g /26.0㎝ 13mmPP フェルト ソール (公式サイト>>) |

| キャラバン 渓流タビ |

9,240円 |

(広告) |

片足370g /Lサイズ 13mmPP フェルト ソール (公式サイト>>) |

![[モンベル] Men`s Tracking shoes メンズサワークライマートレッキングシューズ 【Royal Blue】 [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/413YUEtsnjS._SL500_.jpg)

[…] ■【比較】沢登り靴はこれ!【10選をおすすめ】 […]