「登山の手ぬぐいおすすめ」と「手ぬぐいの巻き方」を紹介します

ちょっと前のお話ですが、友達に山に手ぬぐいを持ってくる人がいました。

そのとき自分は、化繊(かせん)の薄いタオルを持っていて、それで汗を拭いたり、濡れた装備や体を拭いたりしていました。

化繊は圧倒的に渇くのが早いので、とても重宝して使っていて、アンダーなども化繊で統一して、濡れに対してかなり気を使って服などを選んでいました。

友達が持っていた手ぬぐいは、綿(コットン)で作られており、現在の登山の考え方からすれば、あまりメジャーでない素材です。

その綿の手ぬぐいを首に縛って、そして冷たい沢を進む友達を、なんて合理的じゃないんだろう、と思って見ていました。

その後に江戸時代の登山(旅)スタイルを勉強する機会があり、そこで再度「手ぬぐい」との出会いの機会に恵まれました

昔(江戸時代)は化繊などありませんでしたから、ほとんどの装備が綿か麻です

それでもあまり「苦」と思わず、楽しく旅を続けていた当時のことを考えると意外にアリなのでは、と思うようになりました。

最近は、あまりつっこんだ登山はしなくなってきたので、手ぬぐいを持っていって、少しみんなと異なったファッションなんかを楽しむのもいいかなと感じるようになりました

[登山 手ぬぐい]==▼目次==

▼関連記事

▼登山 持ち物・装備紹介

[登山 手ぬぐい]登山の手ぬぐいおすすめ

登山の手ぬぐいおすすめを紹介

登山に・・ということでモンベルの手ぬぐいが人気ですが、日本の手ぬぐいは粋(いき)な手ぬぐいがたくさんあります

昔から、タバコの根付けや携帯のストラップのように、日本人はほかの人と少し異なるものを使いたくなります

手ぬぐいも少し違うものでおしゃれなものをえらんでみてください

[登山 手ぬぐい]モンベルの手ぬぐいが山には合うと思う

一番おすすめな「手ぬぐい」がモンベルの手ぬぐいです

価格も1,000円を切るお手頃価格で、サイズも1mあって登山で使うには便利な大きさ

デザインも山に関連したモダンなデザインで、登山に持っていくにはとてもおすすめの手ぬぐいです

一つデメリットは、あまり売れすぎてみんな持っていると、ほかの人との差別化にならないということ

いまのところは、それほど多く普及(ふきゅう)しているわけではないと思うので、気にしなくてもいいかなと思います

[登山 手ぬぐい]手ぬぐいを汗ふきメインに考えたい人へ

汗を大量にかくので、手ぬぐいを持っていきたいけど、汗ふきもメインに考えたいひとは、モンベルの「手ぬぐいタオル」が便利です

手ぬぐいタオルは、少し生地は厚いですが、「表地は手ぬぐい」で裏地が「タオル」という便利な手ぬぐい

「・・・・結局普通のタオルじゃないか!」

と言われそうですが、長さも普通のタオルより長く作られていて、手ぬぐいをイメージして作られているので「粋(いき」な雰囲気を作ることができます

参考にしてください

[登山 手ぬぐい]人と違う 粋(いき)な手ぬぐいまとめ

やっぱりベーシックがいいです

日本手ぬぐい 紺麻の葉柄 日本製

(スポンサーリンク)

ちょっと高いですがこんなのも

(スポンサーリンク)

これは渋い 若冲(じゃくちゅう)仕様ですね

自分、アバンギャルドな「若冲」大好きです

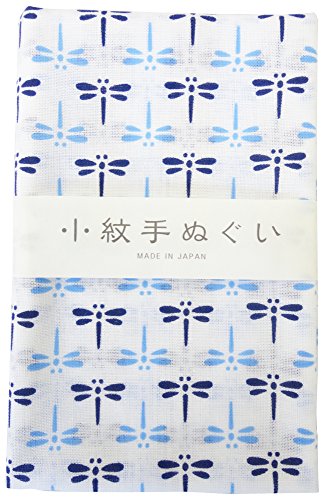

これはかわいい 女性に好まれるデザイン、トンボです

宮本 小紋手ぬぐい 青とんぼ 33×90cm 33042

(スポンサーリンク)

そしてデザインウサギ

これもいいすねー

(スポンサーリンク)

唐草模様の風呂敷、手ぬぐいセット

泥棒御用達ではないですよ。

(スポンサーリンク)

有名なかまわぬ手ぬぐい

(スポンサーリンク)

見ているだけで楽しいですね。

まだまだたくさんの種類の手ぬぐいがありますので、自分にあった手ぬぐいを探してはどうでしょうか。

以上です。

[登山 手ぬぐい]手ぬぐいの歴史

「Wiki」を見ると、手ぬぐいは、古くは平安、鎌倉時代くらいからそれらしいものがあったようです。

当初の手ぬぐいはまだまだ高価だったようで、そのころの手ぬぐいは庶民が麻製(あさせい)のもので、貴族は絹製(きぬせい)を使っていて、まだ綿製(めんせい)のものはありません。

このころは、まだ綿は中国より本格的に日本に伝わっていなかったため、高価なものだったようです。

爆発的に広まったのは江戸時代です。

このころから綿の栽培が盛んになり、また、奢侈禁止令(しゃしきんしれい)という贅沢(ぜいたく)を禁止する法律が、当時の幕府から何回も御触れ(おふれ)が出たので、当時、贅沢と思われていた、絹の使用が少なくなってきたのも、追い風になりました。

木綿の着物や、その端切れから手ぬぐいが実用的な生活用品として普段使いされるようになったことと合せて、このころは時代が平和になってきたため、生活に余裕が出て来て、ファッションや小物にこだわりを入れることが流行りになってきたようです。

ここから粋な(いきな)手ぬぐいが活躍していきます。

その後明治時代になってから織物産業はいきおいを増し、より細かいデザインを織れるようになってきます。

しかし、西洋からのタオルやハンカチなどに押され、また、古い物を淘汰(とうた)しようという機運が高まってきたため、手ぬぐいは徐々に廃れて(すたれて)しまいました

[登山 手ぬぐい]手ぬぐいをアウトドアで使う理由

友達がもっていて「うらやましかった」のは、その粋(いき)なデザインや使い方だけではなく、女性に好印象だったという事実です。

友達がつかっていると、近くにいた女性がそれに気づいて、話しかけられました

そして、それがきっかけでどんどん話に花が咲いてくるという好循環(こうじゅんかん)を見てしまいました

自分はあまりそういうものに疎い(うとい)のでよくわかりませんが、ちょっと(かなり)くやしかったのは事実です。

最近では、浴衣に合わせたり、普通に日常のファッションにも合わせたりと手ぬぐいが流行になりつつあるようなことをきいたことがあります

友達は、多分そのようなことをねらって使うようなセンスを持っているわけではなく、たまたま何かの贈り物(おくりもの)でいただいていて、持って行くタオルがなかったので、持ってきた、という状況にすぎないようです

でもその破壊力は特筆(とくひつ)すべきものがありました。

そして、自分としては、そのような「もてる要因」も捨てがたいですが、何となく、その手ぬぐいで汗を「ぬぐう」と行為がなんとなく何かを達成した達成感を、より格調高く(かくちょうたかく)してくれそうな気がしたことも、手ぬぐいを見直す理由になりました

また、その友達は、山で使ったその手ぬぐいを、その後の温泉にも使っていました。(ちゃんと洗ってから使っています)

これは想像できるとおもいますが、温泉にも趣がピッタリ

また、さらっとした使い心地に、乾くのも普通のタオルよりも早いこともあって、意外に山でもアリなんだなと思いました。

軽いし、なぜかこれを持っているだけで、いろいろなことがスムーズにすすむ感じが不思議

[登山 手ぬぐい]登山手ぬぐいの使い方

登山専用の巻き方があるわけではないですが、しっかり巻く必要があります

それでいて、あまりきつ過ぎないようにすることも大切

しっかり巻かないと風で飛んだり(過去2回ほど)、暑さが増したり(ゆるいと熱気が抜けないため)する場合があります

「適度な力で隙間なく」が基本です

また、登山初心者の方は持っていると「できる人」に見られる(かもしれない)ので、オススメ

▼手ぬぐいの巻き方はこちら