カラダが冷え切っていると仮定、最速で暖をとる方法はこちら↓

- 直径15センチ程度の太い木をとりあえず2~3本準備、並べる(火床)

- 小指より細いものを両手のひらで持てる分を3束~4束くらい用意する

- 着火剤を太い木の上に点火し、その上から細い木をそろえてそっと置く

- 近くに落ちている薪を太さ順に上に重ねられるだけ重ねる(熱をこもらせる)

ここまでを一気にやる

コツは着火したら熱を逃がさないようすること。枝で多めに囲ったり、葉っぱをかぶせたりすると有効

↓着火剤はこれが安くて軽くておすすめ ホームセンターで売ってる

固形着火剤 9片入りの通販|ホームセンターナフコ【公式通販】

ナフコの公式オンラインストア「固形着火剤 9片入り」のページです。 工具、金物などの業者さん必見アイテムや、家庭用品・日用品、家電、食品、アウトドアなど幅広い品揃え。在庫品は即日出荷可能。税込3,000円(税込)以上お買い上げで送料無料キャ【続きをよむ】

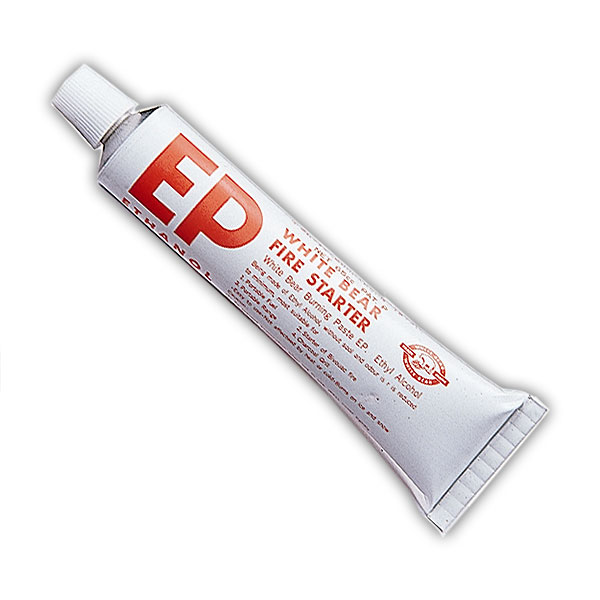

↓チューブメタも良い ちょっと高いけど使い勝手はかなり良

【楽天市場】(WHITE BEAR) チューブ メタ EP (燃料 ジェル) 103:ロッジ プレミアムショップ

★WHITE BEAR。(WHITE BEAR) チューブ メタ EP (燃料 ジェル) 103

これで着火するとちょっとだけ暖がとれる

その後の進め方は火を大きくするためとカラダを温めるために薪集めをしながら火に木をくべていく

- 直径2センチくらいの薪を、両うでで抱えられる量で3束くらい準備

- 直径3~8センチ程度の薪を両腕抱えで3束準備

- 直径15センチ程度の太い木を7本くらい準備

- ある程度太い木(2~3センチくらい)をそっと上にくべる

- ある程度太い木(2~3センチくらい)に火が点いて来たら、太い木をどんどんくべていく

- 一気に重ねてしまったら、あとは何もいじらない

- そして火が少し大きくなるまでは触らない

- 待っているともくもくと出ていた白い煙が落ち着いてきて、透明な煙になってくる

- 透明な煙は完全燃焼になって落ち着いてきた証拠

- ここから、少しずつ薪を追加する

- 最終的にきれいに熾火(おきび)という炭が赤くなっているような状態が作れれば、焚き火で炊事が終ったあとも、なかなか消えない

- 熾火の状態にしておけば夏の沢なら朝にその熾火をつかって再度火をおこすことが可能

薪集めと平行に、薪を火にくべる作業もする

(がまん、がまん)

「サバイバル登山家服部文祥」さんの焚き火のやり方は参考になる

↓

今はどんなところでも「許可」されているところ以外、焚火はやってはダメであるが、沢登りでは服を乾かしたり暖を取るときに「緊急避難」として焚き火をすることがある(そうでない場合もちょっとやってしまうが・・)

基本焚火はダメだが(細かい法令はこちらの「TAKIBI FAN」さんのサイトが詳しい)、生死にかかわるような緊急時にやり方を知っていないようでは死んでしまうので、最速で焚き火をする方法を書いた

また、片付けも火事にならないために重要だ(焚火の片付け>>)。豆知識も書いたので参考にしてほしい(焚き火のマメ知識>>)

焚火の片付け

テンバを去る時には特に注意が必要。焚き火の将来がかかっていると言って過言ではない

- 水をかけて熾火を十分に消す。とにかく消す

- かければすぐ赤いおきは消えますが、煙がなくなるまで消さないと中でくすぶって再び発火する

- 水を掛けた後に煙がなかなか消えない時には、踏んだり(沢靴や溶けるクツで踏まない事)木でつぶしたりして確実に消すことが重要

- 消えたら使った木や炭を散らす。炭は土に中に入れると発火も防げて一石二鳥

- 完全に痕跡を消すことはできないが、なるべく元に戻すように心がけること

これで火事になったりすれば、今後焚き火が全面禁止になってしまうこともある。

焚き火のマメ知識

- 枝を折った時に、「パキッ」と音がしたら、ほとんど燃える。表面が濡れていてもこの音がしたら燃える

- 焚き火の脇で寝る事は可能。火の粉が飛んできても穴が開かないようにシュラフに工夫が必要。今は難燃性の生地のシュラフがあるが、難燃シートをかける手もある。穴が空いても塞いで使う方法もあり

- 松ぼっくりは天然の着火剤。かなり使えるので、見つけたら拾っておくと便利。軽いので負担にもならない