登山の釣り「渓流釣り」「源流釣り」について書いています

ボクも沢登りをする前から趣味で渓流釣りをやっていました

ここでは渓流釣りの方法や装備を紹介、趣味にするときの問題点を書いています

(==▼目次==)

渓流釣りの仕掛け・釣りの方法

登山の釣り=渓流釣りというと、昔はエサ釣りとテンカラ釣りが主流でしたが、いまではルアーや外国のテンカラというべきフライフィッシングをする人も増えたので選ぶ楽しみが増えてきています

ここでは昔ながらのエサ釣りとテンカラ釣りの仕掛けと釣り方と紹介します

テンカラ釣りの方法|登山で最適

とにかくテンカラ釣りはキャスティングが命

これは練習が必要で、釣りに行く前には広場などで練習してください

▼シマノのテンカラ大王「石垣」さんのキャスティングがわかりやすいです

(https://youtu.be/gK0aMn7OnX8)

練習をせず釣りにいってしまうと、もしかしたら「テンカラ釣りがキライ」になるかもしれません

その理由はテンカラはエサ釣りと比べると「木」や「水の中の石」に引っ掛けやすいからです

キャスティングの練習をしないと引っ掛けやすく、そのたびにイライラします

もし同行者がいたりしたら、即ケンカになってしまいます

それのイライラを解消するには、とにかく「練習が必要」で、ハリの代わりに毛糸などの目印を先につけて、少なくても目標の半径1m以内に50%くらいの確率で入るまで練習したほうが吉(少なくても最初の練習時間は「1時間以上必要」だと思います)

▼こちら多分、現在日本最強の鬼の榊原さんのキャスティング

(https://youtu.be/MWd4NkoCpfU)

ボクは独学で練習もしなかったのでイワナを1匹釣るのに2年かかってしまいました

そうならないためには、上手な人のキャスティングを見て練習をすることが重要です

▼キャスティングがうまくなると釣れるようになるから不思議

(https://youtu.be/28beVAcY_yk)

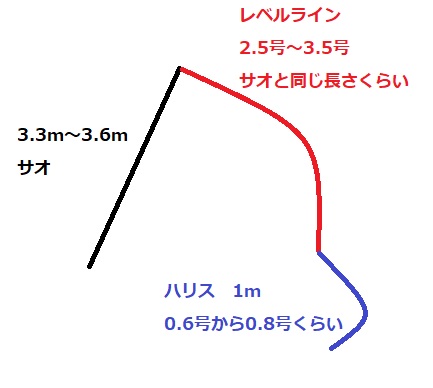

テンカラ釣りの仕掛け

テンカラ釣りの仕掛けはシンプル、サオを含めて4つのパーツのみです

・渓流のテンカラ専用サオは3.3m、3.6mの胴調子(真ん中あたりが曲がりやすい)が標準

・サオの先からサオと同じ長さのライン(レベルラインは2.5号から3.5号が標準)

・ハリスは0.6号から1.0号を1m

・毛バリ

▼テンカラ釣り仕掛けのイメージ図

この4つが仕掛けの基本です

ラインは手に入れやすく扱いやすいレベルライン(太さが一定のライン)が主流です そのほかにもテーパーラインという太さが先にいくにしたがって細くなるラインもあります これは飛ばしやすいというメリットがあります でも最近ではあまり使われなくなってきました(渓流の翁 瀬畑雄三さんはテーパーラインの名手です)

源流釣り「エサ釣り」で釣る感覚をつかむ

渓流で釣りをしたことがない人が最初からテンカラ釣りをしてもなかなかうまくいかないので、初心者なら最初は釣れる感覚を知るために源流で「エサ釣り」がおすすめ

そのままエサ釣りをするのもいいし、テンカラに転向するとしても釣る感覚がわかるので、上達も早いです

ということで、最初はエサ釣りがおすすめです

エサ釣りの装備

サオは、渓流のエサ釣り専用サオ「硬調(やや調子が固い)」か「硬硬調(調子が固い)」の5.5mから6.5mが標準でサオは先調子(先っぽが曲がりやすい)が使い安いです

▼エサ釣り専用サオ ダイワの春渓

エサは現場でとるのが基本

でも通常は時間がないので前の日にミミズやブドウ虫を釣具屋でゲットすることが多いです

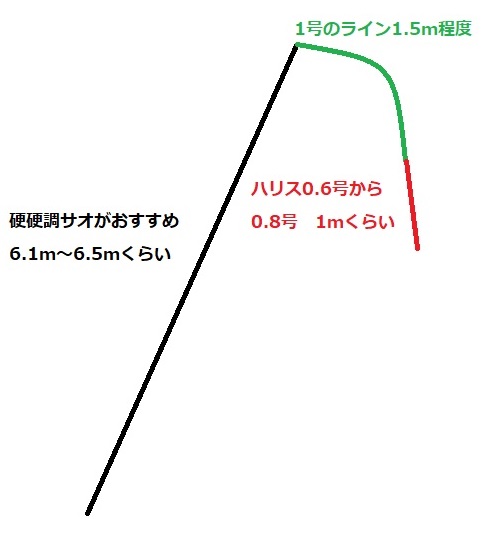

エサ釣りの仕掛け

エサ釣りの釣り方もいたってシンプル

仕掛けは初めての人であれば

・サオの先に1号で1.5m程度のライン

・そこからハリス0.6号1.0mをつけて、

・その先にハリをつける

こうすると扱いやすいです

途中に目印をつけると釣れたときにわかりやすいです

エサ釣りの釣り方

エサ釣りの釣り方は、ポイントをみつけたら、なるべく遠くからサオを伸ばしていって、先の糸をゆっくり水面に沈ませます

ゆっくりやらないと、穂先がジャンプして糸がからまるので注意

それさえ気を付ければ、釣り方に「練習は必要ありません」

▼メーカーダイワのエサ釣り入門です

(https://www.youtube.com/watch?v=gkdx8Ctbv8A)

▼参考にこちらは源流でルアー釣り

(https://www.youtube.com/watch?v=Y1ILCdE-LG4)

渓流釣りのザックなど「服装・持ち物」まとめ

ここでは渓流釣りの持ち物等を紹介

一番気になる渓流釣り用のザックおすすめは、最初は軽くてサイドポケットがある20L~30Lのリュックがよいです(サオがカンタンにしまえて、軽くて釣りやすいザック)

▼渓流釣りリュック「

なぜ30L以下がよいかというと、釣りにくくなるから

容量が大きいとバランスが悪くなり、釣りに集中ができなくなるので最初は30L以下がおすすめです

(そうはいっても渓で野営をするときは40Lくらいはほしいです)

そのほかの持ち物は下記のとおり

必須の装備

・渓流 靴(底がフェルト生地)

・サオ(2本)、ライン、ハリス、毛ばり(予備含む)、ハサミ

・軍手

・雨具(レインウェア)

・ファーストエイドキット(テーピング、虫刺され軟膏、毒吸出し、三角巾、)

・コンパス

・スマホ

・ライターと着火剤(ビバークのとき焚き火をする)

・エマージェンシーシート

・ヘッドライト

▼ダイワのテンカラサオ

必須の装備はどれも大事 特に渓流靴は一番大事で無事に帰るためには、底のはがれや靴ヒモのチェックは必須

サオは2本必須 ボクは何度もサオ折って釣りにならないことがあったので、特におすすめしたい

必須の服装

・上着・シャツ(長袖、化繊が望ましい)

・化繊のアンダーシャツ

・ズボン(化繊が望ましい)

・通常の靴下もしくはネオプレーンソックス

・帽子

アンダーは化繊必須 それ以外は化繊でなくてもなんとかなりますが、なるべく化繊がいいです

あると便利な道具

・ウェーダー

・熊スプレー

・時計

・偏光 サングラス

・のこぎり

・ハリはずし(フォーセップ)

・ホイッスル

・フィッシングネット

・アプローチシューズ

ウェーダーは濡れたくない時期(早春や晩秋)につけると寒くない

▼ウェーダーは透湿防水がおすすめ

「ノコギリ」があると、遭難してビバークしたときの焚火で木を集めるのに重宝します

サカナを大事にしたいなら、「ハリはずし」もほしいです フライのミニペンチのようなハリはずし(フォーセップ)が使いやすくて良いです

▼フォーセップ

渓流靴の底フェルトは減りやすいので、川までのアプローチシューズを持っていく人もいます 軽いクツがおすすめ(ボクは持っていきませんね・・)

登山と釣りの相性を考えるとテンカラ釣りがおすすめ

登山と釣りを一緒にやるならテンカラ釣り(毛針)でイワナを釣るのが一番シンプルです

エサ釣りやルアー釣りもやっている人はたくさんいます

ですが、ボクがいろいろやってみた結果、源流で登りながらはやっぱりテンカラです

ボクはエサ釣りルアー釣りの人と一緒に行くこと多いですが、システム的に煩雑(はんざつ)になるので、登山は合いにくいです

ボクはエサ釣り、フライフィッシングをやります でも登山でもっていくのはやっぱりラクチンなテンカラ竿です

渓流釣りの対象魚はイワナ、ヤマメ、アマゴなどです どの魚も警戒心が高く、サオを振るまえのアプローチで気づかれないように近づくこともとても大切になります

そして、「登山」と「渓流釣り」この2つはその目的が違うので、両方とも本気に行うにはのは意外に難しいです

登山(ピークハント)が目的なら、釣りは休憩中かテン場でやるのが効果的

渓流釣りが目的なら時間的にピークハントがムリなら諦めるしかありません

その両方を本気でやる方法は、服部文祥氏の「サバイバル登山」です

食料計画に釣ったイワナを加えることで、軽量化を行い、それによってピークハントや旅をする・・・という贅沢な登山のことで、参考にしてみるのも悪くないと思います

沢登りの人と釣り人とのトラブル

渓流釣りをしていると、沢登りの人が来てトラブルになることがあります

大抵は釣りの人の出発が早いので、あとから沢登りの人がぬいていくようになります

このときはどうするのか・・・

沢登りの人がなるべく遠回りに抜いていくようにして、釣り師は30分~1時間くらいおいてから釣り始めるようにするのが一番良いと思います

ボクは渓流釣りも沢登りもやっているのでよくわかりますが、釣り師のほうが被害者になりやすいので険悪なムードになることがあります

でも沢登りの人に「帰ってくれ」とは言えないので、被害を最小限に抑えるのが得策です

沢登りの人も、釣り師の心情をくんでしばらくの区間をなるべく水に入らないルートをとると、お互い楽しく沢で遊ぶことができます

ボクの家の近くでもよくありますが、釣り師の人たちが快く「どうぞお先に」と言ってくれることが多いので、トラブルは全くありません 自分たちもなるべく注意して登るようにしています

登山と釣りを趣味にするために突破すべき問題点

登山と釣りは昔からある代表的な趣味のひとつです

この両方が体験できる「渓流釣り」はとても魅力的に見えますが、初めての人がすぐに手を出すには少し難しいところがあります

理由は「安全ではない」ためです

どのブログやメディアにも書いてあるところは極端に少ないですが、「サオを持ちながら沢を歩くと転びます」

「サオを持ちながら歩かなければいいのでは?」と思うかもしれませんが、釣りをしてみると移動のたびに「サオを出したり仕舞ったり」して歩くと時間ばかりかかってしまうとわかるはずです

沢の中も普通の登山道と違って不安定なので、足腰が強くないと「とにかく転びます」

流れで底が見えないところに足をいれなくてはならないこともあるので、沢歩き自体も重労働だったりします

特に誰かと一緒に行ったときはより大変です 初級者の場合は自分のペースで進むことができないので、糸が絡んだり転んだりするたびにイライラすることが多くなります

サオを持って転んでサオを折ってしまったりするとやる気が一気になくなり、それで渓流釣りをやめてしまう人もいます

そうならないためには「一人で集中して釣ること」です

一人で自分のペースで釣りをすることで、イライラが軽減されて練習することができます でも沢で一人は危ないのも確かです 渓流ではポイントが乱れてしまうので、パートナーと離れて釣るわけにもいきません

そのためには、まずなるべく安全な川(人里からあまり離れていない、水深が浅いなど)でひとりで練習をすることです

できればライフジャケットとヘルメット装備が良いです そこで歩き方やサオの振り方の練習を重ねて本番の沢に望むのが理想です

渓流釣りを教える教室もあります

(▼アウトドア教室 ワイルドホープさんなど)

(▼漁業協同組合でも渓流釣り教室をやっているところがあります)

こんなところで教えてもらうのもアリです

川釣りや海釣りをやっていたからといって、すぐにでも渓流にいくのではなく、下準備をしてから段階的に渓流にいったほうが、途中であきらめないで済むので結果的に近道になります

ボクの場合は完全独学だったので、1匹釣れるまで「1年以上」かかりました

渓流釣りを趣味にするのは、それなりの下準備と忍耐が必要だというお話でした