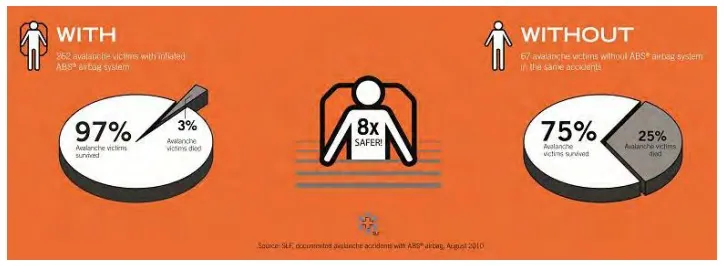

エアバッグを使用した場合の生存率は「97%」、不使用の場合生存率は「75%」。よって「使用すれば22%ほど生存確率が増える」と見ることができる。(経産省資料より)

また死亡率から見ると、エアバッグ使用では死亡率は3%に対し、使用していない場合は25%。そこから「使用していない場合死亡する確率は約8倍に増える」と見ることもできる。

(参考資料:経済産業省「 スイス連邦雪・雪崩研究所の2010年のデータより」)

このデータから8倍生きる確率が増えるのだから、ちょっとくらい金額(14万から20万円)が高くても購入して使う価値は十分ある。そういう理由から、ボクはしばらく雪崩エアバッグを使用していた。だが現在は使用していない。その理由は雪崩エアバッグのデメリットが自分の登山スタイルに合わないからだった。

(https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/kayaku/kakohin_kento/pdf/002_02_02.pdf)

雪崩エアバッグのデメリット

雪崩エアバッグのデメリットはとにかく重さだ。重さは1000gから物によっては2000gほどの重さになる。価格もデメリットで14万から20万円にもなる。重さは地上にいるときは「それほど気にならないのでは?」と思うかもしれない。しかし山に登るときの1000gは、荷物の重さの厳しさを知っている人にとっては判断に迷う重さのはずだ。

1000gというと1リットルの水に相当する。冬のザックに水1リットルの重さが追加になると長距離になればなるほど疲れはカラダに響く(ものによっては2000g 2リットルの荷物が増えるアイテムもある)。冬の登山は特に良質な判断が求められ、それには疲れないようにすることが一番良い判断ができる方法だ。そのため、ピークハントをメインにするスキーツアーの場合は、雪崩エアバッグを使うか使わないかよく考える必要がある。少なくとも雪崩地形を読むスキルや2人以上で山に入るなどの条件はあるが、エアバッグは邪魔になる場合もある。

ただ滑走重視の登山なら話は別だ。荒天後の面ツルオープンバーンに最初のトラックを刻みたいなら、1000gのエアバッグは命の重さと同義になるくらい重要な装備になる。