登山の虫除け・ヒル除けを紹介、ボクが使っている【ダニ、ハチ、ブユ、アブ、蚊、ヒル】の「対策」と「対策アイテム」をまとめて、虫除けネットや虫除けスプレー、抗ヒスタミン薬、ポイズンリムーバーなどの「対策アイテム」や、個別の「対処法」など書きました

どの害虫も不快で、ときには命の危険にもなるようなこともあります

登山は事前準備がとても重要で、事前準備が終われば、登山も半分終わったといってもいいと思うくらい重要です

対策や対処法などを事前に知っておくと、危険度や不快度が半分以下になるので、ご覧になっていただきたいと思います

▼こちらの本も参考になります

登山の時のダニ、ハチ、ブユ、アブ、蚊、ヒルなどは、何回やられても嫌です。

今回は、総合的にそのあたりをまとめてみました。

とりあえず、危険性の高い順番です。

今後、いろいろわかり次第追加して行く予定です。

登山虫除け対策=▼ 目次=

- 登山の虫除け 最強のアイテム|とりあえずこれを買ってほしい

- 登山 虫除け「ダニ」対策

- 登山 虫除け「蜂(ハチ)」対策

- 登山 虫除け「蚊(カ)」対策

- 登山 虫除け「蚋(ブユ・ブヨ)・虻(アブ)」対策

- 登山 虫除け「メマトイ(コバエ)」対策

- 登山 虫除け「蛭(ヒル)」対策

- 登山 虫除けまとめ>

▼関連記事

[登山 持ち物・装備]日帰り装備・上級者などのテント泊

登山の虫除け 最強のアイテム|とりあえずこれを買ってほしい

登山虫除けの最強アイテムはこちらのサラテクトリッチリッチ

医薬品なので購入には注意が必要ですが、虫除け成分の「ディート」が30%入っていて最強です

これをつけておけばとりあえず蚊やダニ類は近寄らないので優秀

ただカオの周りはつけてはダメ(ボクはつけちゃってますが)

カオの周りにくるメマトイなどにはやっぱり「ハッカ油」がおすすめです

ボクはハッカ油を頬につけています

とりあえずこの2つがあれば虫除けはオールOK、とりあえず使ってみてください

[登山 虫除け]ダニ

山岳で気を付けるべきダニ対策をみてみます。

ダニの種類

山で気を付けるべきダニは「マダニ」です。

なぜ気を付けなくていけないかというと、感染症を媒介する可能性が高いダニだからです。

人に関係するダニはたくさんいますが、マダニは,家庭内にいるダニとは種類が異なります。

家庭の周辺にいるダニは、食品などに発生するコナダニや、衣類や寝具に発生するヒョウヒダニというのが一般的です。

また、植物の害虫であるハダニとも種類が異なります。

マダニは野生の野山に生息しており、野生のシカやクマ、イタチ、タヌキ、キツネ、ネコ、イヌなどを主に宿主となっています。

大きさは3~4mmくらいで、ほかのダニより大型の部類のため、吸血前の小さなうちでも、肉眼で確認できます。

固い外皮におおわれて、主に森林や草が生えているところやヤブなどの屋外に生息していますが、市街地でも見られる場合があります。

生息域は日本全国に分布しているので、どの山域に行ったとしても、予防を念頭にいれたほうがいいです。

ダニの吸血の仕方

野生の動物などを吸血したダニは、それらが通ったあとの葉っぱなどの裏にくっついて、次の吸血する動物を待っています。

そして、動物や人間がそこを通過するときに、くっついて、食いつくところを探して服の中に入ってきます。

吸血するときには、皮膚にキバを刺して、セメントのような物質でしっかり固定させてしまいます。

そのため手ではなかなかとれないのです。

そして、くっついて吸血されていても痛くもかゆくもないので、なかなか気づかないようですね。

そのあと、ダニは吸血してお腹一杯になるとポトリと勝手に落ちます。

これだけを見ると、ただ単に噛まれて吸血され、そのあと落ちてくれるだけで、なんら問題はないのですが問題は、感染症を媒介させるのが、一番の問題なのです。

ダニによる重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

マダニで一番怖い感染症が重症熱性血小板減少症候群(SFTS)です。

SFTSとは、2011年に初めて特定された、新しいウイルスで、中国や、アメリカ、韓国でも症例の報告があるようです。

マダニの中にもいろいろな種類があり、日本で命名されているものだけで、47種類のダニがいます。

その中でも複数のマダニの種類から、このSFTSウイルスが発見されているようですが、マダニ全部の種類がヒトへの感染に関わっているかはまだ不明のようです。

マダニに咬まれてから、このウイルスに感染すると、潜伏期間の6日から2週間程度を過ぎて、その後に、発熱、消火器の不具合の症状(食欲低下、嘔吐、下痢、腹痛など)が出てきます。

まれに頭痛や筋肉痛、意識障害、けいれん、こん睡、リンパ節の腫れ、呼吸系の不具合(咳など)、また紫斑や下血を起こす場合もあります。

致死率は中国の調査で、6~30パーセントくらいのようです。

厚生労働省の報告によると、当初は致死率30パーセントと発表していましたが、その後の調査から最近では6パーセント程度になっているとありました。

マダニ予防策

マダニの活動する時期は4月から11月までと、縦走をするにはもってこいの時期に活動します。

広島県の調査では、最高気温が10℃以下で採取する個体が減少して、5℃以下ではほとんど採取できなかったようです。

まず咬まれないようにすることが重要です。

そのためには草むらや、ヤブに入る際には長袖、長ズボンが基本。

シャツはズボンの中にいれて、ズボンの裾(すそ)も靴下の中に入れます。

登山用スパッツがあればそれも装着します。

うーん、あまり若いひとには喜ばれないスタイルですね。

くつも足を完全におおう靴を履きます。

そして、帽子、手袋、首にタオルを巻くなどして、肌の露出を最小限に保ちます。

そして、服は明るい色の物を着ると、マダニを視認しやすいです。

また、DEET(ディート)という成分を含む虫よけ剤が補助的な効果があるといわれているので、活用するといいと思います。

(ディート入り虫よけ 通常タイプ)

そして、登山のあとには、必ず入浴し(温泉に入れる理由ができるので、大変うれしい)マダニに刺されていないか確認するといいです。

特に要確認は、わきの下、足の付け根、手首、ヒザの裏、胸の下、髪の毛の中などは、柔らかく、隠れやすいので、注意してみるといいと思います。

現在は、SFTSウイルスに対する有効なワクチンはないので、特に注意が必要です。

マダニがついていたらどうする?

47種類いるマダニの多くは、ヒトなどに取りつくと皮膚にしっかりキバをさして、長時間(数日から長くて10日以上)吸血します。

吸血後は10~20mmくらいまで大きくなるので、とても気持ちが悪く、すぐにとってしまいたくなると思います。

しかし、無理に引き抜こうとしてもマダニのお腹の部分だけとれて、口が皮膚内に残って化膿したり、体液が逆流したりする恐れがあるので、皮膚科などの医療機関で処置(マダニの除去と洗浄)をしてもらうようにしてください。

また数週間は体調の変化に注意して、発熱等の症状がでてきたら、すぐに医療機関で診察を受けてください。

マダニ サロンパス

最近のツイートからマダニにはサロンパスが効きそうだ・・というツイート発見しました

【閲覧注意】マダニの2000くらいの集まり。これみんな噛みます。藪ではありません。杉植林内の枝です。今はらってますが、ダニアースする必要ありです。キャンプで地面に座らないように。 pic.twitter.com/lsYQZprBpC

— karisan (@karisan_sp) June 3, 2020

この方はマダニの巣を壊してしまって、マダニだらけになってしまいました

その後にサロンパスをあてて、残った牙を抜いています

ボクは直接やったことはありませんが、「サロンパス」・・結構効くんですね・・・

今度試してみたいと思います

でもボクも沢登りでヤブをよく進みますが、マダニの巣を壊したことはまだありません

高所というよりは、身近な里山では、このようなマダニの巣があるのかもしれません・・・注意ですね・・・

▼「karisan」さんが紹介しているサロンパスがこちらです

[登山 虫除け]蜂(ハチ)

ハチの種類はいろいろありますが、一番怖いのはスズメバチです。

毎年刺されて死亡するかたもいて、毒性がとても高いのが特徴です。

だいたい死亡するまでになってしまうのは、オオスズメバチかキイロスズメバチです。

スズメバチの被害にあうのは、農作業で草刈をしている方や、林業者などで、ヤブを払っているときに襲われることがおおく、登山道で登山者が歩いているくらいでは、なかなか出くわすことは少ないと思います。

しかし、登山道近くの木の根元や、倒れている木のまわりに巣食っている場合は、音を立てて近くを歩くと、攻撃されたと思って、スズメハチが襲ってくる場合があるので、注意したいです。

また、地バチ(クロスズメバチ)のほうが登山では刺される頻度が高いと思います。

地バチとは地方によってスガリなどと呼ばれて、地面に巣をくうので岩場などを登っていくときに間違って手で巣を触ってしまうことがよくあります。

気を付けて手を探るようにするようにしましょう。

ハチの攻撃

蜂はすぐに無差別攻撃をしてくるのではありません。

1)巣に接近する人などに警戒して巣の入り口付近を飛び回ります。

2)次に、アゴをかみ合わせて、カチカチと威嚇してきます。

3)ハチの威嚇などを無視したり、気づかないで近づいたり、または巣に振動などを与えたときは、巣穴から多くのハチが飛び出して、ブンブン舞います。

4)巣を直接刺激したり、巣を壊したりすると、一斉にハチが飛び出してきて、収集がつかなくなります。相手にかみつき、何度も針を刺してきます。

このように攻撃は4段階に分けられます。

なるべく2)まででハチの存在に気付いて、その場を離れられるように、ヤブなどを進む場合は注意することです。

ハチから威嚇を受けたら

・大きな音や声を出さずに、そっと逃げます。

・絶対手などでハチをはらったりしてはダメです。

・顔を伏せて、首の後ろを守るようにエリをたてたりして、低い姿勢でそっと逃げます。

・チクっと攻撃されたら、スーパーダッシュで逃げてください。

以上です。

攻撃されやすい服装や色

スズメバチは黒いものなら、ほぼなんでも攻撃してきます。

黒い長靴、黒い服、カメラ、目の黒いところ、髪の毛などは注意が必要です。

ミツバチにとって、色は攻撃と関係ないようです。

ハチはヘアトニックや整髪料、香水、化粧品などに敏感に反応し、興奮して攻撃してきます。

ハチに刺されたらポイズンリムーバー、抗ヒスタミン薬

1)刺された場所から速やかに離れ、木陰や水が流れている沢に退避します。

2)ハリが残っているならば、それをとります。

3)ポイズンリムーバーで毒を吸い出します。

4)刺されているところを水で洗い、抗ヒスタミン軟膏を塗ります。

5)手足を刺された場合は、心臓に近いところを縛り、毒が心臓方向に行かないようにします。そして、数分感覚で緩めます。

6)初期症状の発疹、涙、せき、嘔吐、下痢などの症状が出てきたら、一刻も早く下山して、医師の診察を受けます。

(ポイズンリムーバー)

(抗ヒスタミン軟膏(ムヒアルファ))

(スズメバチ マグナムジェット)

アナフィラキシー(急性アレルギー)

アナフィラキシーとは、急性で過剰なアレルギー反応のことです。

一度目刺されると、強いアレルギー反応がつくられ、2回目にアナフィラキシー(急性のアレルギー反応が起こる事があります。

アナフィラキシーはジンマシンや呼吸困難 喘息症状などの呼吸困難、めまい、腹痛、下痢、意識しょうが などの症状がでてきます。

また、血圧が急激に下がってしまう現象をアナフィラキシーショックといって大変危険な状況になることもあります。

蜂が一番危険な時期は、蜂の巣が最も大きくなり、蜂の数が一番多い時期を指します。

アシナガバチは7~8月、スズメバチは、7月~10月、ミツバチは、一年中危ないです。

また、何度もハチに刺されている人はアナフィラキシーが強く出てしまう場合が大きいので、山に向かう際には、かかりつけの先生に相談して、エビペン(アドレナリンの自己注射器)などの処方をしてもらうといいかもしれません。

[登山 虫除け]蚊(カ)

野外で蚊は静かに迫ってきて、いつの間にか刺されてしまう厄介な虫です。

とりあえずこれに説明はいらないと思いますので、以下のことを参考に蚊と共存しましょう。

蚊の予防には蚊取り線香、防虫ネット、ハッカ油も効きます

1)キンチョウ 蚊がいなくなるスプレー(12時間用)

これはテントでほぼ密閉するときに有効です。

密閉された空間などでは蚊はたちどころにいなくなります。

2)ハッカ油

これを刺されやすいところにつけておくと、汗や水で流れるまで、蚊はよってきません。

少し高いのがネックですが、よく効きます。

3)蚊取り線香

専用の容器の中に蚊取り線香を入れて、腰にぶら下げておくと、バッチリです。

虫よけ成分が高配合

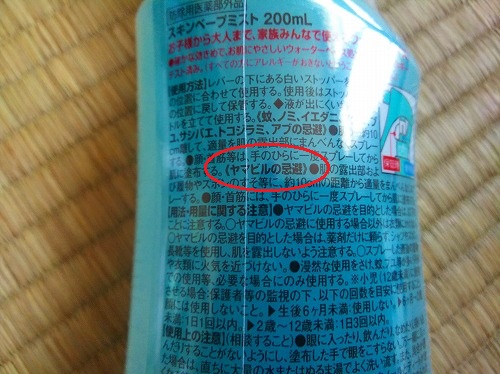

4)フマキラー スキンベープミスト

最近とくに重宝している虫よけです。

あまりディートの成分は濃くないですが、自分で使うかぎりはこれで十分です。

ディート自体は体に良くない成分のため、このあたりで手を打っています。

(キンチョウ 蚊がいなくなるスプレー)

(ハッカ油)

(パワー森林香)

(ディート入り虫よけ)

蚊にさされたら

すかさずキンカンや抗ヒスタミン軟膏を塗りましょう。

早ければ、早いほど治るのも早いので、すぐ取り出せるところにあると便利です。

(抗ヒスタミン軟膏(ムヒアルファ))

[登山 虫除け]蚋(ブユ ブヨ)・虻(アブ)

アブは夏に多く発生し、水辺の近くで、牛や馬などの血を吸います。

大きさは2~3センチです。

ブユはアブより小さく3~5mmくらいの大きさで、ハエのような形をしています。

両方とも、蚊(か)と同じで人間の血を吸いに来ます。

そして、血を吸った後、毒素を入れるので、かゆみが出てきます。

ブユやアブは飛ぶ音が静かなので、近づいてきてもわかりません。

そして、人間だと、注意が行き届かない脚をねらってきます。

蚊と違って、刺すというよりは、皮膚を咬み切って吸血するので、痛みを感じて見て見ると、すでに血がでていることが多いです。

ブユやアブのいる環境で育った人は、何回も刺されて耐性ができているためか、あまり腫れないと言われています。

知り合いにも何人かいて、ブユやアブだけでなく、蚊も何回もさされると、腫れなくなるといっていました。

しかし通常の人は、吸血されたところが、点で赤くなり、その周りがふくらんで腫れてきます。

だいたいその赤い腫れは10日間くらい続き、かゆみもでてきてしまいます。

かゆいので無意識にかいてしまうと、化膿(かのう)したりする場合があるので、面倒くさがらずに病院に行くといいともいます。

ブユ・アブの防御に虫除けネットが有効

1)香取線香の「パワー森林香」が効果的です。通常の蚊取り線香より割高ですが、効き目は抜群です。

2)ハッカ油も有効。これも少し高いですが、とても効果的。

3)ブユ・アブも黒系が好きであるため、明るい色、例えば黄色やオレンジがいいといわれています。

4)殺虫スプレーもありです。お盆のころに、まるい玉になって、大群で襲ってくるブヨやアブにはこれが一番です。

自分にもスプレーが、かかってしまうこともありますが、大群に襲われるよりはマシかと思いますが、十分注意してください。

5)防虫ネット

顔をすっぽり覆う防虫ネットも有効です。

特に夏の大量発生のアブなどに有効です。

顔の周りにアブが飛んでくと、なにもできなくなってしますので、これで視界確保するしかないです。

(パワー森林香)

(ハッカ油)

(スズメバチ マグナムジェット)

(防虫ネット)

ブユ・アブに刺されたら ポイズンリムーバーと抗ヒスタミン薬

ブユ・アブもポイズンリムーバーを使って毒を吸い出すことが効果的です。

そして、水で洗い流し、ステロイド系外用薬の抗ヒスタミン軟膏を塗ります。

対応はほとんどハチと同じです。

(ポイズンリムーバー)

(抗ヒスタミン軟膏(ムヒアルファ))

[登山 虫除け]メマトイ(コバエ)(ハッカや虫除けネットが有効です)

夏に山を登っていると目のまわりにハエの小さなものが飛んでいることがよくあります。

手ではらってもすぐ目の前にホバリングして、この上なくうっとうしいものです。

コバエの一種で、その名も「メマトイ」といいます。

刺して来るわけではないので、そこのところは安心ですが、ときどき、目の中に入ってしまうのが特に嫌です。

コンタクトをしているときが一番キツイ攻撃になります。

対処方法としては、頬のところにハッカ油を塗るか、帽子のつばの下のところにハッカ油かサロンパスを付けるとある程度ホバリングは軽減されます。

効き目がなくなるとまたホバリングを開始するので、小休憩事にハッカなどを付けるといいと思います。

(ハッカ油)

(防虫ネット)

[登山 虫除け]蛭(ヒル)対策について

ヤマビルはいつの間にか体についてきて血を吸われています。

見た目に気持ち悪く、女性であれば気を失ってしまうかもしれません。

ヒルの生態

生息場所はある程度限られているようですが、最近では生息地域が広がってきたという記事もあり、どこにいて、どこにいないというのは、地域の人に聞いてみないとわからないようです。

晴れの日は枯れ葉などの下にじっとしていて、雨やじめじめしてくると、木に登って、哺乳類などが通るのを待ちます。

そして、動物が接近してきたら、ポトリと落ちてきて、吸血を開始します。

吸血を開始すると、血液凝固を阻害するヒルジンという成分を注入し、1時間くらい吸血します。

ヒル対策

・女性用ストッキング

・足首周りに塩すりこんだり、濃度の高い塩を溶かしたスプレーをつかったりすると良いです。

・木酢が有効。スプレーを靴やズボンなどにつけると効果的です。しかし、匂いが気になるので、注意が必要です。

・軍手くらいの目の粗いものでは、なかに進入してくるので、目の細かい厚手のものを着用する。

・専門ヤマビル忌避剤(ヤマビルファイター、ヒル下がりのジョニー)を使う。

(ヤマビルファイター)

(ひる下がりのジョニー)

また、最近は市販の虫よけも優秀

蚊(か)やアブだけでなく、ヒルもシャットアウトしてくれます

ヒルに吸われてしまったら

・アルコール付けると落ちる

・たばこの火で焼く

・傷口をポイズンリムーバーで血液凝固を阻害しているヒルジンをできるだけ抜く。

・オロナインや抗ヒスタミン軟膏を塗る。

(ポイズンリムーバー)

(抗ヒスタミン軟膏(ムヒアルファ))

ボクのオススメはキンカン攻撃です

虫刺されにも効くし、ヒルにも効くコスパがいい薬品です

キンカンをぎゅっと押し付けると落ちます

通常の100mlは重いので、50mlか20mlがおすすめです

使用期限も長くはないので、少量のやつを買ったほうがオトクです

以前イワナ釣りで有名な「瀬端雄三さん」の記事で知りました(瀬端翁に感謝)

なるべく生息域を広げたくないので、現地で入念にやっつけましょう。

[登山 虫除け]その他登山で気を付ける動物は?

山ではとてもいやな、虫やヒルなども、生物網の中で、重要なファクターの一つとわかってはいます.

しかし、なにぶんやられるだけで、自分にとってどんな風に助けてもらっているかわからないため、毎回やられるたびにガッカリきています。

それでもめげずにいろいろ工夫したりして山に登ります。

小さい虫なども注意が必要ですが、大型動物も注意が必要です

クマやサルなどの対策法も書きましたので、参考にしてください

参考:蜂の巣駆除マイスター(ハチ対策)

https://t-meister.jp/hachi/lab/higaijyoukyou.php

参考:新潟県佐渡市消防本部 (ハチ対策)

https://www.city.sado.niigata.jp/fire119/emer/care/bee/index.shtml

参考:岐阜聖徳学園大学教育学部川上研究室(ハチ対策)

http://chigaku.ed.gifu-u.ac.jp/chigakuhp/html/kyo/seibutsu/doubutsu/08hachi/

参考:厚生労働省(マダニ対応)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/sfts_qa.html

参考:ヤマビル対策

http://kitahata55.co.jp/untiku/yamahiru/yamahiru.htm

![スズメバチマグナムジェット プロ 蜂駆除スプレー [550mL]](https://m.media-amazon.com/images/I/41oNeZq+W-L._SL160_.jpg)