==[登山のパッキング] 目次==

- 登山パッキング|バックパックのパッキング・詰め方[日帰り編]

- ソロキャンプ パッキング

- 登山パッキング|登山 荷物 重さはどのくらい?

- 登山パッキング|登山パッキングのコツ

こちらの記事一覧もオススメです

登山パッキング|バックパックのパッキング・詰め方[日帰り編]

登山ザックの詰め方「日帰りバージョン」を解説します

(https://m.media-amazon.com/images/I/91IYFnF+iOL._AC_UL1500_.jpg)

「A」:軽くてすぐ使う物(小物)

- ファーストエイド(毒吸い出し)

- ファーストエイド(三角巾)

- ファーストエイド

- ヒトココ など

- 持病のクスリ

- ヘッドライト

- GPS

- 地図

- 行動食(ナッツ、シリアルバーなど)

- 虫除け

「B」:重くてときどき使うもの

- 食料(昼食)

- バーナー、クッカーセット

- 水筒、水など

「C」:軽くてときどき使うもの(ウェア類)

- レインウェア

- 軽めのミドルウェアなど

「D」:あまり使わないもの

- 防寒着(ダウンや化繊のインサレ-ションウェア、フリースなど)

- シュラフ

- テント

「E」:すぐ使う物

- ホイッスル

- 虫刺されのクスリ(ムヒなど)

- コンパス

- 目薬

登山 パッキング 袋に小分け(食料・絶対濡らしたくないもの)

パッキングでは防水のインナーバックを使うとラクチンです

入れる内容によって袋にもレベルがあります

絶対濡らしたくないものを入れる袋

絶対濡らしたくないものを入れる袋は信頼ある防水インナーがよいです

ダウン系のウェア類は濡れると使い物にならなくなるので、雨のときも安心できるインナーバックがおすすめ

(▼モンベルの完全防水インナー)

(https://m.media-amazon.com/images/I/41AwfucEz1L._AC_.jpg)

(▼入れたいアイテム)

- ダウン系シュラフ

- ダウン系防寒着

- 着替え

特に泊まりのときにこの防水インナーが必要になります

登山食料の入れ物など

登山の食料やその他のいれものは普通のスタッフバッグでOK

(▼イスカウェザーテックスタッフバッグ)

(https://m.media-amazon.com/images/I/61gzgWdMVKL._AC_SL1500_.jpg)

小さいスタッフバッグを何個も使うとその分重くなってしまいます

ある程度の大きさのスタッフバッグをつかって、まとめてしまうようにしてください

登山 パッキング 100均で便利なアイテム

パッキングをするときに便利な100均アイテムは「スタッフバッグ」です

100均のスタッフバッグはペラペラでとても軽いので、耐久性はありませんが、防水の必要ないアイテムをまとめるにはとても便利

調理器具も100円ショップのアイテムが便利 例えば「まな板」や「ランタン」も百均でいいものがあります

100円ショップは便利な小物の宝庫なので、ときどきのぞきにいくと楽しいです

テント泊 パッキング

登山のテント泊のときのパッキングを紹介します

(▼登山のテント泊パッキング)

(https://www.amazon.co.jp//dp/B0791737VW/)

基本は日帰り登山のパッキングと一緒です

違いは一番下の「D」の部分に「テント」や「スリーピングバック」「シュラフ」が入ってくること

特にダウン系のシュラフは「防水インナー」に入れて持っていかないと、濡れて使い物にならなくなるので注意です

テント泊 ザック

1泊2日のテント泊ザックは50L前後がおすすめ

ドイターのエアコンタクトライト50+10は、普通は50Lですが、トップを伸ばすことができて10Lプラスが可能な便利なザックです

クッションが自然なのでカラダへのフィット感が実感できます フィット感があると、不思議とザックが軽く感じるのでおすすめ

背中には煙突のようなエアの通り道があって、ムレにとても強いのが一番の特長です(多分ムレ防止は最強)

他にもいろいろザックはありますが、「ドイターのエアコンタクトライト」はテント泊ザックでは初心者におすすめです

ソロキャンプ パッキング

ソロキャンプに行くときのザックのパッキングは、登山のパッキングとは若干やり方が違います

キャンプメインでは重さ度外視ができることがおおきな違いで、リュックも大きなリュックが使いたい放題です

やっぱりソロキャンプ、バックパッカーのリュックというとグレゴリーの「パラゴン58」を使いたくなります

(▼アメリカ「バックパッカー誌」のベストバイに選ばれた名機「パラゴン58」)

![[グレゴリー] GREGORY PARAGON58 パラゴン58](https://m.media-amazon.com/images/I/51OpKSHYC+L._SL160_.jpg)

基本的にはキャンプ場に行ってから荷を解く順番にパッキングすることです

(▼キャンプのパッキング)

(https://m.media-amazon.com/images/I/81TUPds-E3S._AC_UL1500_.jpg)

「A」:小物

- ヘッドライト

- 洗面器具

- 蚊取り線香

- ライター

- 手拭き

「B」:最初に設営するもの

- タープ

- グランドシート

- ランタン

- テント

「C」:最後にセットするもの

- シュラフ

- スリーピングマット

- 調理器具(バーナー、フライパンなど)

- 食料

- ティッシュ

- レインウェア

- 防寒着

(▼外付けするもの)

- テーブル

- チェア

バックパッキングのテント

バックパッキングのテントは少し重めでもザックの中に入るコスパなアイテムが良いです

例えばコスパなネイチャーハイクのソロテント

冬でもOKで1万円台の高コスパテント バックパックソロキャンプにぴったり

ギアトップ社のソロテントもおすすめ

(▼ギアトップワンポール外テント)

1万円ちょっとで買えるコスパなソロテントの決定版 これdえ4シーズンいけるのは反則です

登山パッキング|登山 荷物 重さはどのくらい?

登山ザックの重さ(パッキング時)の参考値を書いてみました

- 「日帰り登山」のパッキングザックの重さは「6~9kg」

- 「小屋泊1泊登山」のパッキングザックの重さは「10~13kg」

- 「テント泊1泊2日」のパッキングザックの重さは「13~16kg」

この重量を参考にしてみてください

この参考重量から大幅に重い場合は「入れすぎです」

登山パッキング|登山パッキングのコツ

登山パッキングのコツとボクの工夫の詰め方をまとめました

登山ではパッキングが悪いと、「シュラフがザックに入らない!!」「背負いにくい!!」ということが起こってしまいます

「トレッキング」や「ハイキング」レベルなら、それほど念入りなパッキングはいりませんが、「長距離の日帰り登山」や「泊まりの登山」になると、パッキングは重要です

ちょっとした詰め方(パッキング)の違いが、長く活動する登山では、大きな差になります

注意してパッキング(詰めた)した場合とそうでない場合では、まったく疲れが違います

富士登山などもパッキングで疲れが違いますので、ちょっとしたコツで楽しい登山をするためにパッキングのやり方を覚えてみてください

また登山荷物の「外付け方法」も書きましたので、参考にしてください

=登山のパッキングコツ▼目次=

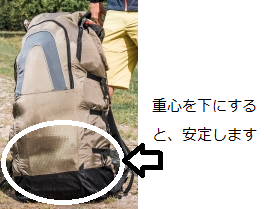

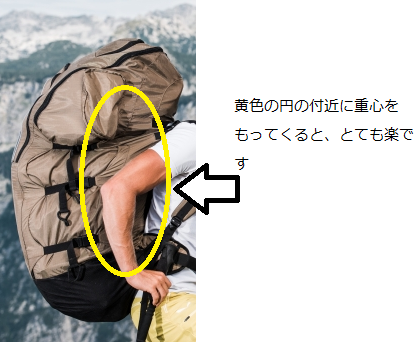

登山パッキング「重量バランス」のコツ

登山のパッキングのコツとして、ザックパッキングの「重量バランス」はとても重要です

ザックを背負うとき、片側だけ重かったり、逆にスカスカだったりすると、とても歩きにくくなってしまいます

歩きにくいと、疲れや転倒(てんとう)の原因になります

それにはバランスを意識したパッキングが必要になってきます

パッキング重量バランスの基本

パッキングの重量バランスの基本を説明します

パッキングの道具類の位置を決める大原則は

- 歩きやすさ

- 道具の使う頻度(ひんど)

この2つが位置を考える基本です

これを踏まえて、今回はまず重心の考え方について話したいと思います

ザックの重心【上・中・下】

上記の考え方を基(もと)に、まず重量を考えます

やり方は、重い物を背中の真ん中に近いところに集中させるやり方が、ボクは一番ラクチンです

なるべく「体の体幹に近いところ」に重量を集中させると、体を動かす時のバランスがいいです

特に後半の体がバテバテになるころに、このやり方をやっておかないと、ボディブローのように効いてきて疲れてきます

この重さの考え方も人によって、違う場合があります

いろいろなサイトを見てみると、これだ!と、そのやり方が確立されてるわけではなく、個人によって、やり方は様々(さまざま)です

ですが大きくは

- 重さをザックの「上段に集中させる(肩甲骨付近)」やり方

- 「最下段に集中させる」やり方

この2つが一般的です

自分で試してみて、やり方を参考にしてもらいたいです

例は少ないですが、肩甲骨(けんこうこつ)より上段に重量を集中させるやり方は、個人的にはあまり賛成しません

平坦な登山道を延々と歩くような登山にはいいかもしれませんが、手を使って)のアップダウンの大きいところ(クライミング要素が強いところ)は危険だと思います

特に体をかがませて通過するような登山道がある場合、かなり危ないと思います

バランスを崩す可能性がとても高く、また、使わなくてもよい筋肉も使ってしまうため、とても疲れます

重心が上でも良い場合があって、例えば、テレビのアフリカの生活の映像で、頭の上に重い洗濯物や、買い物したもの、はたまたレンガブロックなどを乗せて歩いているところをよく見ます

▼平坦なところは頭で荷物を運ぶとラクチンかもしれませんが・・・

それらは首より上に重心がありますが、体幹を貫いているので、体をかがませるような動きが無い場合は、有効なバランスだと思います

肩甲骨(けんこうこつ)から上に重心を持っていくやり方は、あくまで、この「体幹を貫く」というのが重要なポイントで、ザックで行う場合は、少しやりにくいかもしれません

次に、下段に集中させるやり方がありますが、これには一部賛成します

下に重量を集中させると、重心が下がり、とても安定するためです

柔道で転ばないように「重心を下げる」ことと同じ

「転び」にとても強くなります

でも「転び」に強くなりますが、急な登山道や、岩を登り降りするときに、腹筋やわき腹を痛めることがあったので、オススメは微妙

ボクは横に体を傾けるとき(下を見たり、ギアをとるときなど)、下に重心があると、筋肉を突っ張るような効果があって、疲れたり、スジを傷めたりしました

人によっては、

「クライミング要素がある登山のときには安定する」

という考え方のサイトもあります

しかし、ボクの場合はクライミング的要素が出てくる場合は、ザックがピッタリ背中の中心に張り付いてくれた方がとても楽ですね

ザックの荷重バランスは体の中心に荷重を置く

ザックの加重バランスはカラダの中心にするとラクです

ボクは重心が背中の「肩甲骨よりやや下」にあると、山では自由がききます

ほかの方にオススメをするときも、基本は体幹の中心近くに重いものを置く考えが一番いいと思いますが、パッキングは人それぞれいろいろな考え方が、実はあります

その理由は、そのひとの体型や筋肉の付き方によって、楽な重心の取り方にばらつきが大きいからだと思います

そのため、ボクの考え方はあくまで参考で、上下に関しては、自分自身で楽な重心を模索することがいいと思います

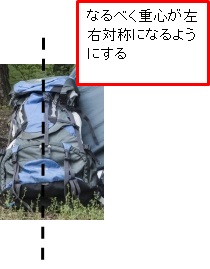

ザック左右の荷重バランス

ザック左右の加重バランスも大事です

当たり前ですが、なるべくシンメトリー(左右対称)に重さを考えるように気を付けます

具体的なパッキングのやり方は、まず上下の重心を「第一」に考えながら、パッキングします

あわせて、左右の重心を作る事は「第二」に考えて、何となく形成していきます(なんとなくと言うのが大事)

最後に、上下の重心を完成させた後、左右の重心を確認して、片寄りがひどい場合は、少し荷物を入れ直します

こんなやりかたでボクは左右のバランスを調整しています

左右の「シンメトリーなバランス」は、さすがに「個人の好み」はないと思うので、万人(ばんにん)に当てはまると思います

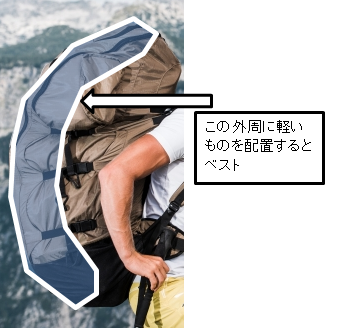

柔らかい装備のパッキングの場所は

柔らかい装備類はなるべく外側に持っていきたいところです

ザックの内部「外周付近」に柔らかいものを持っていけば理想

「柔らかいものは相対的に比重が軽い場合が多い」ので、それだけで、自然と荷重を体に近づけることになります

例えば

- レインウェア

- グランドシート

- シュラフマットなど

これらが外側にくると「GOOD」ですね

柔らかいものを外にするメリットはまだあります

それは中身の荷物の保護です

ザックの硬い部分と硬い岩のようなものがぶつかると、中の酒瓶などが壊れてしまいます(酒瓶にかぎりませんが、固くて壊れやすいものがある場合です)

お酒が好きな人が好きな人は、酒瓶は持っていかず、ペットボトルに入れて持って行きましょう

そのためクッションとして柔らかいものを配置するのには意味があるのです

パッキングの基本の考え方

登山パッキング初心者のために、その考え方について書きました

ザックを整理してパッキングするということは、重量のバランスを良くするということです

バランスがいいと同じ重さでも背負い心地が違います

イメージですが、長距離の登山の場合は、疲れが体感で1.5倍くらい違います

ここで紹介するコツなど、細かいところは後で覚えて、大まかなイメージだけでもとらえておくと参考になりますので、ご覧になってください

ザックのパッキングという「技術」

ザックのパッキングは「登山技術」です

▼このザックは「20リットル」ですが、パッキングの技術があると、この大きさで夏にテント泊できます

![[サロモン] バックパック・リュックサック TRAILBLAZER 20 GREEN GABLES](https://m.media-amazon.com/images/I/31lSgZXPvKL._SL500_.jpg)

登山の技術の中で、あまり目立つ技術ではありませんが、パッキングの技術は地味ですが「重要度が高い」技術です

まだ登山を始めた時期に、先輩とのザックの重さを比べて、自分のザックの重さに「がっかり」したことがありました

そのときは、どんなに荷物を整理してもザックは重いまま

自分の未熟さがよくわかり、その後いろいろ勉強した記憶があります

最近はようやく経験を積んで、なんとか理想のパッキングにちょっとだけ近づいたな、と思えるようになってきました

ボクは物覚えが悪いので、2~3年かかったような気がします

日帰りの登山レベルでは、あまりめだちませんが、1泊以上の登山になると、とても重要になってきます

パッキングは経験と知識が重要で、登山技術の重要な要素の一つと言えると思います

例えばザックがとても重い場合

少しくらい重くても、登りはじめは、ガンガン登れます

でも、何泊もするような長い登山をするときは、後半かなり不利

重さやバランスの悪さによって疲れがたまると、事故やケガをしやすくなります

それをパッキングの技術で、ほんのちょっとのバランスを調整するだけで、以前よりとても楽で、余裕のある楽しい登山ができるようになります

いままで、色々勉強したり教えてもらったり、やってみて失敗したりした自分なりの「パッキングのやり方」を紹介してみます

持っていく物いかないもの

登山パッキングの原則を書いてみました

まず、原則は持って「いく」か「いかない」かを決めて、悩んだらとにかく「持っていかない」を選択します、

そのように考えるとシンプルに判断でき、間違いも少ないです

なかなかボクもできないところですが、これを最初の基本に考えておかないと、荷物を入れては出してをくりかえすようになり、「迷いのドツボ」にはまります

パッキングをしていると、道具を持って行くか、それとも行かないかで悩むことが、全体の3分の1くらいあって、装備を一個一個悩んでいると、それだけで朝になってしまいます

迷っているその時間は大変無駄です

ここでオススメの考え方は、部屋の収納術と同じ

テレビなどでの、よく紹介しているやり方です

まず、すぐほしいものや、悩んでいる物などを、必要なレベル別(絶対必要・微妙・いらない)に分けます

そして、悩んでいる物は、もっていかない、と決めておけば、割り切って整理可能です

これと同じ原理で、パッキングするときに、「持って行かないボーダーライン」を決めておくと、整理がとてもしやすく、時間も無駄にはなりません

また、登山のパッキングの場合は、あまり詳細にレベル分けをしないほうがいいと思います

最初に言ったように、悩んだら省くことを繰り返せば、必然的に必要でない道具はなくなります

「あまりに区分けの仕方が乱暴では?」

と思う場合は、もう一度持っていかないことを決めた道具をもう一度確認すると良いです

「確認のやりかた」は、省いた道具を再検討し、やっぱり必要と思ったものを「装備3点まで」と決めておき、3点まで復活させるようにすると、上手に分けることができます

登山パッキングでマットなどの外付けのコツ

マットなど軽いものでザックの中に荷物がどうしても入らない場合、「外付け」という方法があります

ヤブを進むような登山や、ひっかかるところが多い登山ではオススメしませんが、必要ならばしなければならないです

注意点は下記の3つです

- なるべく軽いものを外付けする

- 背中側に着けないで脇(わき サイド)・雨蓋の上・ザックの下につける

- 濡れて(ぬれて)もいいものをつける

重い物を取り付けてしまうとバランスがとても悪くなり、すぐ疲れます

どうしても重い物を着けなければならない時は、ボクの背中になるべく寄せるようにつけると少しラクです

また、カラダから遠い背面部につけると、これもバランスが良くないです

ザックのサイドにコンプレッションベルトか、下部、上部でなるべくカラダに近いところに荷物をつけるといいですね

小雨などが降ると、カバーするものがないのですぐ濡れ(ぬれ)ます

装備で濡れてもいいものはあまりないですが、一番ぬれても支障がないものをつけるといいです

ボクの場合は、シュラフマットをビニル袋に入れて外付けすることが多いです

参考にしてください

日帰り・テント泊の具体的なパッキング【夏季編】のコツ

登山のパッキングのコツの中の「夏のパッキング」を紹介します

ボクなりにいろいろ考えた、40才の記憶力や体力でもなんとかやれる内容になってます

今回は、夏に特化したものを中心に考えていきます(少し考え方が、沢登り寄りです)

- パッキング装備は使う頻度で分ける

- 一番使う頻度の高い荷物のパッキング

- 雨蓋(あまぶた)にいれておくもの

- 登山で着替えのパッキングはザックの下段(取りにくい位置)に入れる(テントやシュラフなども)

- 登山食料・クッカーのパッキングは上段に

- ザックの防水を考える

- ザックカバーの考え方

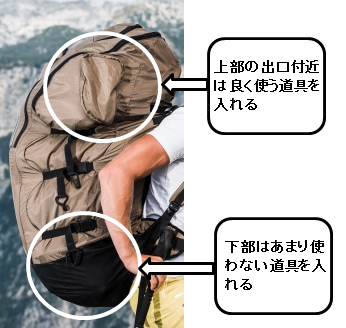

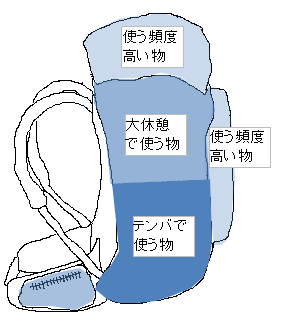

パッキング装備は使う頻度で分ける

パッキングは装備の使う頻度によって小分けにして位置を考えたほうがいいです

基本は「よく使う物は上部」で 「あまり使わない物は下部」が基本

これはそんなに深く考えなくても、そういうイメージでやるとうまくいきます

ここで、あまりやらないほうがいいことがあります

それは、ザックの中で、使うものと使わないものを、順番に「キレイに重ねていく」ことは避けた方がいいです

そんなことする人は少数だと思いますが、ボクの知り合いはこれで毎回失敗しています

「キレイにミルフィーユ状に重ねて」も、登山では、ザックの整理へ気がまわらないことも多く、出し入れのときにキレイに整理をするのは、かなり難しいと思います

キレイに区分けしても、山は忙しいので、結局雑にあつかって、荷物は混ざります なので大まかに分けた方がラクチンです

分けるやり方は、使う頻度(ひんど)によって、大きく3つくらいにわけるといいと思います

二気室でザックの上段と下段、そして、一番頻繁(ひんぱん)に使う道具類は、すぐ取り出せるところに入れておくと便利

すぐ取り出せるところというと、例えば

- 「ザックの上部の雨蓋(あまぶた)」

- 「フロントポケット」

- 「ウェアのポケット」

- 「ポシェット」

などに収納するといいと思います

一番使う頻度の高い荷物のパッキング

一番使う頻度の高い荷物のパッキングについて書きました

▼コンパスもすぐ取れないと、遭難したりします

もっとも使う頻度が高い道具というのは、歩きながら、使う必要があるもので、例えば、

- 地図や筆記用具

- コンパス

- カメラ

- GPS

- ホイッスル

- 虫よけ

- 目薬(コンタクトに使用)

- 行動食

これらがその対象になります

そのような頻度が高いものを使う度にザックを降ろして荷を探っていては、時間も労力も使ってしまいます

そういうものは歩きながら物を出せる場所(先ほども書きましたが、ズボンのポケット、肩掛けポシェットなど)にしまっておいておきます

そのようにすると、地図やコンパスなどを面倒くさくて見ないことによる遭難や、もたつきなどの焦りなどが防げると思います

遭難とは大げさかもしれませんが、大事で重要なことを、疲れていてもできるようにしておかないと、マジで遭難や落し物をします

ボクの収納のやり方は、ズボンのポケットと肩掛けポシェットの両方にそれらの頻度が高いものを入れています

ポシェットは100円ショップで売っているものでもOK(登山のパッキングでは100均の袋などを上手に使うと経済的です)

これを少し使いやすいように、肩掛けの長さを少し調整し、また壊れないように、補強などをして使っています

5シーズンくらい使っていますが、直しながら問題なく使えています

ズボンもワークマンの作業着で、足の外側にポケットがあるので、重宝しています(沢メインなので、汚れてもいいものが基本)

また、水や行動食もザックの中にいれるよりは、雨蓋やザックの脇のポケットに入れると出しやすいです

水は喉が渇く(のどがかわく)前に飲まないと、気づかないうちに、軽い脱水症状になってしまい、パフォーマンスが低下してしまいます

行動中に飲むペットボトルなどは、なかなかズボンのポケットには入らないので、ザックの取りやすい箇所に入れておくとベターです

ボクの場合、使用頻度の高い道具は「冬はポケットの多いベスト」を使い、夏はズボンのポケットか小さい肩掛けポシェットをつかっています

ここに、よくみる地図やコンパスをいれておけば、ザックを下ろさずに簡単に自分の位置確認が、何度もできるという仕組みです

肩掛けポシェットを使う方法は、沢登りで有名な高桑信一氏が雑誌で紹介しているのをみて、参考に取り入れてみました(「渓流」という雑誌で、肩掛けポシェットを強く進めている記事がありました)

やってみたら、個人的にかなり便利

大変おすすめです

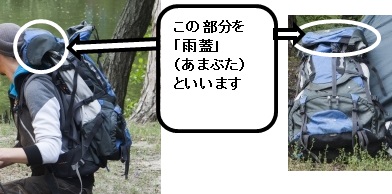

雨蓋(あまぶた)にいれておくもの

ボクのザックは、冬用ザックを除いて、すべて「雨蓋(あまぶた)」がついています

雨蓋というのは、ザックの中に雨水が入らないように、ザックの入り口を覆っている(おおっている)カバーのことで、ここには通常小物を入れるスペースが2月箇所程度ついているのが一般的です

ボクがここにいれるものは下記のとおり

- サングラス

- ヘッドランプ

- 防水袋に入れたGPS

緊急時にすぐに取り出せるものがここに入ります

たまにゴミ袋用のビニル袋や、携帯トイレがそこに入ってきます

ボクは、腰回りのポケットや、ポシェットに入れておくとかさばるものをここに入れておくことにしています

雨蓋は便利ですが、出したりしまったりしていると、ファスナーを閉め忘れて、スルリと滑って落としてしまうことがよくあります

急いでいるときは特に注意

その時は、開けっ放しでザックを背負うことがあるので、装備が落ちてしまいます

ボクは登山のパッキングでジップロックを雨蓋に入れているときによく滑って落ちます

気を付けなければなりません

これを防ぐには、ヒモを付けた袋を雨蓋につないでおきます

そして、その袋の中に小物を入れておくといいと思います

少しカッコ悪いですが、無くすよりはいいかなと思います

またジップロックを使った小分け道具は雨蓋に入れないで、なるべく本体にいれるようにすると、紛失は避けられます

▼ヒモを付けられて、防水の5Lスタッフバッグがおすすめ

登山で着替えのパッキングはザックの下段(取りにくい位置)に入れる(テントやシュラフなども)

次にザックの下段に入れるものを考えてみます

下段というよりは、ザックのなかで、一番取りにくい場所と言いかえたほうがいいかもしれません

今、販売されているザックは、中が「2つの気室」にわけられるようなものが多く、その場合は上の段の一番下が一番取りづらい場所になります

まずザックの下段にいれるものは、幕営地や、小屋にいってから、ようやく出すような、一度の山行で1~2回くらいしか出さないものが該当します

例えば

- テント

- シュラフ

- コッヘル

- 幕営用品

- 着替えなど

これらは下段がいいと思います

これはどんなピンチの時もほとんど出すことがないものです

ピンチも落ち着いたら(停滞確定時)使うかもしれませんが、普通はほんとに使わないものを入れるようにします

登山食料・クッカーのパッキングは上段に

登山で食料・クッカーのパッキングは上段がおすすめです

ザック上段に何を入れるか紹介するのは意外に難しいです

簡単にいってしまえば、下段にいれるものと、使う頻度が高いため、雨蓋か、外にだしているもの以外、ほとんどがここに入ります

どういった装備かというと、

- 食料

- クッカーなど

が主に入れる道具になると思います

まずは、先ほどの重量バランスを頭に入れながら、パッキングしていきます

上段の部分は、下段の部分を仕込んでから、使う頻度(ひんど)が高い荷物を雨蓋などに配置したあとに作りこんでいくので、ちょっとめんどう

ボクの場合はここが最後のパッキングになることが多いため、パッキングが飽きてきてしまうところ

そのため少しいい加減になってしまうところなので、気を付けましょう

ボクはあきやすいので、毎回苦労します

ボクのザックのパッキングには、防水インナーを使いますが、濡らしてもよくて、重くても保水しないもの、例えば酒瓶や、持ち上げた水などは、ザックの背中の内側に、だいたいは平べったい大きなポケットがあると思いますが、そこに酒瓶などは収納します

重いものを背中側に張り付けることで、重量バランスも理想的なセットできます

上段を極めるものはパッキングを制す(ボクの造語)

パッキングで雑になってしまうのもこの上段部です

しかし、重量バランスを考えてばかりで、理想を追っていくと疲れてしまいます

あくまで、だいたいこんな感じかな・・と大まかに考えるようにするだけでも違うと思うので、イメージでパッキングしていくと疲れたり、飽きたりしなくていいですね

ザックの防水を考える

ザックは防水の素材は少ないです

買ってすぐは、撥水効果などによって、防水ができているように感じられますが、実際はザック自体が防水の製品は少ないです

そのため、通常の縦走の場合でも、急な雨などが降ってくることも考えて、ある程度の防水を考えることが必要です

ボクは沢登りを少しやっているので、防水をイメージしてパッキングをしています

ザックカバーの考え方

ザックカバーを防水に・・と考える人もいるかもしれませんが、まずザックの防水を考える上では、防水カバーはあまり意味がないと考えます

ボクが防水カバーも使うときは、ザックを汚したくないときのみです

例えば、

- 朝起きて、9時くらいには戻らないと行けないのに山に登りたくなるようなときがあるとします

- 帰ってからきてから、片付ける時間がない

- なので、ザックを汚したくない

- そのためしょうがなくザックカバーを付ける

こんなときにザックカバーを使うことがあります

それ以外はあまりつけても防水の効果はほとんど期待できないので、使うことはありません

山の雨は風を伴うものがほとんどなので、ザックの脇から水がはいってきて、長時間の登山の場合は、それほどメリットはないと思います

背中はガードしていますが、脇からバンバンはいってきて、中に入っている荷物にとっては、背中側だけガードしてもあまり意味のないものになります

小雨程度であれば効くかもしれません

また、意外に重いし、物を出すときも少し邪魔(ザックカバー好きな人すみません・・)

好みにもよりますが、そのあたりを考えてザックカバーは使うといいと思います

登山パッキングの小分けのコツ

登山パッキングでは、使う頻度でスタッフバッグを使って小分けにします

登山のパッキングで袋は重要|防水インナーバック

登山のパッキングでは、防水の袋(インナーバック)はとても重要です

ボクは「沢や」の部類なので、水に入ることが多いです

そのため、ザックには「10リットル」と「20リッター」と「5リッター」の防水インナー、計3枚のインナーを主につかって、防水をしています

また、防水インナーは幕営のときに、物入れにも使えるので、とても便利です

幕営時は、あまり広く自分の場所を使うとほかの人に迷惑になるので、道具をひとまとめにして、場所を整理することが多いです

そんなときに、インナーバックを使って、整理整頓すると、なんとなく気持ちも晴れ晴れ

裏技で、柔らかいものを入れて、マクラにもなりますので、参考にしてください

下段に使う10リッター防水インナー

10リッターインナーバックは、先ほど下段に入れたシュラフや着替えなど、絶対に濡らしたくないものをいれて、「一番下」か「一番取りにくい」ところにいれています

また、幕営まで絶対取り出さないような、道具も入れておくといいです

ボクの場合は、ここに入れる幕営装備に匂いを付けて、蚊がよってこないように、「蚊取り線香」を入れたりしています

特に、シュラフと着替えは絶対に濡らしていけません

ボクは「羽毛のシュラフ」を使っているので、濡れる(ぬれる)と、少なくとも登山中は乾かないです

化繊のシュラフであれば、乾く場合がありますが、それでも乾かす時間がとっても無駄

着替えも絶対濡らしてはダメです

特に登山中に、装備類がびしょびしょになっても、幕場では乾いた衣類を切るだけで、疲れが飛んで、次の日の活力になります

また、どんなにひどい環境でも、乾いた服装でいれば、人はなかなか行動不能になったり、死んだりしないものです

山では、濡れて風に当たるのがもっともやってはいけない行為で、それの状態に絶対ならないためには、着替えは濡らしてはいけません

10リッターインナーへの入れ方は、シュラフや着替えを、そのままいれて、空気を抜きます

そして絶対濡らさないように念を入れて最下段に配置します

沢を泳ぐことが予想される場合は、シュラフなどをビニル袋に入れて、インナーの入り口に漏れ(もれ)があった場合の吸い取りタオルを詰め込んで持って行きます

ここで使うインナーは、ここ一番濡らしたくないものなので、信頼のあるモンベルの防水インナーを使っています

少し重くて、生地の内部が少しひっかかりますが、防水は完璧

泳いでも潜って(もぐって)も水滴一つ入りませんでした(潜っては言い過ぎです ちょっと滝壺に落ちただけです すみません)

上段の20リッター防水インナー

もう一つの20リッターは上段に位置させて、「なんでも入れ」に使っています

「なんでも入れ」というのは少し語弊(ごへい)がありますが、下段に配置した以外のものが、上段の20リッターインナーに入れるので、そのようにいっているだけ

ここもなるべく重量バランスをイメージどおりになるように配置します

まずは一番下には

- テント

- シェルター

- タープ

これらを入れます

これは先ほどの下段位置にあったものですが、重さを考えて、また10リッターインナーの中に入れると、シュラフを濡らしてしまうので、ここに位置させます

そして、一度使うと少し濡れてしまうので、軽いビニル袋に入れておきます

「濡れているなら、外にだせばすむのでは?」という意見もあると思います

しかし、外にだしておくと、土砂ぶり雨の場合や、沢で泳いだ際に、外に出しておいた装備が保水してしまって、ザックが重くなってしまいます

そのため面倒でもインナーの中に入れます

これはあくまで「自分オリジナル」なので、インナーの中に入れることが不安であるならば、外に出していただいても問題ないと思います

ボクの住んでいる町のゴミブクロ(だいたい15リッターくらいでしょうか)を使っています

ゴミブクロは簡単に手に入りますし、意外に軽くて丈夫

そして「透明なゴミブクロを使う」ととても便利

中身が見えないと、道具を簡単に探すことができないので、オススメ

探すことができないというのは、致命的で、道具がなくなることと一緒です

検索できないパッキングのやり方はNGです

気を付けましょう

ボクは何度もこの間違いをしてきて、装備を探すために、ザックをひっくり返したことがたくさんあります

ピンチのときに探しても見つからないときはとても厳しい状況になりますので注意です

それでは気を取り直して・・

この上段の20リッターのテントなどの上には、食料や、クッカー、などあまり濡らしたくないけど、それなりに使うようなものを入れます

また、薬や蚊取り線香などもここの位置にしまうといいかもです

ジップロックや、普通の透明ビニルブクロを使って、ある程度ジャンルをまとめて入れると、あとで探しやすいでしょう

ジャンル分けは、

- 薬類

- 炊事類

- 食料

- 貴重品など

これらのように4つくらいに分けていれると探しやすいです

でもあまりに細かく区分けすると余計わからなくなるので、やらないほうがいいと思います

5リッター防水インナー

5リッターの防水インナーには、使う頻度(ひんど)がやや高いものを入れておきます

これは、できればザック本体というよりは、「雨蓋」の中に入れておきたいデス

ボクの場合でいうと、例えば

- スペア地図

- スペアメガネ

- スマホ

- ティッシュ

- GPSなど

これらのアイテムを5リッターのインナーにいれます

また、この5リッターのインナーは、ザックの全体バランスを取るために、本体で使う場合があります

下段のインナーをどう入れても左右のバランスが悪い時は、5リッターインナーでバランスをとることがあります

インナーバックに小分けしない装備

濡れると困るものをインナーバックに入れたら、まず閉じます

次はその上に、直接いれるものもあります

ボクは、行動食やレインウェア 水筒が直接入れるものです

サッといれてサッと出せるものが多いです

以上、大きくは3つのカテゴリ(「直接入れ」を入れると4つです)に分けると、なんとなく何が、どこにあるかイメージでわかると思います

参考にしてください

登山パッキングの圧縮袋

パッキングでは圧縮袋を使うとコンパクトにまとまります

圧縮袋は、シュラフや衣類をコンパクトにまとめてくれます

ここに入れたいものは、テント泊などでしか使わないような、使う頻度が低くかさばるアイテムを入れるようにします

当然ですが、2つ以上持っていくと重くなってしまうので、1回の登山では1つがおすすめです

登山パッキング【コツの工夫と豆知識】

登山のパッキングの工夫と豆知識を書きました

スポンジなどで防水の補助

スポンジで水を吸うようにすると防水性が増します

「防水に念を入れたい場合」はビニル袋内にスポンジや、軽量の自動車をふくときに使うような吸水タオルを入れておくといいです

万が一穴が開いていて水が入ってきても、ある程度はスポンジが吸い取ってくれます

このやり方は、絶対水で濡らしたくない、バッテリーや電気機器などに使うと軽いので、邪魔にならないですし、効果的です

また、クッション材にもなってくれるので、一石二鳥

これもオススメです

泊まりの登山でも着替えは持っていかない(臭いには気を付けること)

泊まりの登山では着替えがいらない場合もあります(ちょっと上級)

こちらスキンメッシュの撥水はサラサラ肌ざわり抜群で寝るとき快適です

着替えを持って行かないと書くと 「上記で言っていることとちがうのでは?」 と言われてしまいますが、それにはれっきとした理由があります

着替えは持って行かないで、服が濡れてしまった場合は、焚き火で乾かして再利用するのです

経験豊富な方でないとおすすめはしませんが、濡れた衣服を焚き火で乾かして、着替えを持っていかないようにするだけで、簡単に超軽量化ができます

それをやっている人のザックを持たせてもらったことがありますが、本当に軽くて(体感ですが)ボクの半分くらいしか重さを感じませんでした

このように、

- 軽量化で登山全体のパフォーマンスを上昇させ、行動中のリスクを下げる

- そして、着替えを持っていかないというリスク(我慢する)をとる

この二つを天秤(てんびん)にかけ、着替えを持ってこない方をがまんして、行動全体のリスクを下げるやり方もあるので参考にしてみてください

この時はロープなど、重い物をいくつか持っていたせいもあると思いますが、それでもその差は歴然(れきぜん)でした

経験豊富で知識も深い方でしたので、できることなのだと思います

確認はできませんでしたが、多分着替えを持ってこない方法以外にも軽量化をしていたと思いますので、今度詳しく教えてもらいたいですね

ザックに穴があいたら

滅多にありませんが、ザックに穴が空くときがあります

最近のザックの素材は「リップストップ」いう機能がついていて、破れても穴が大きくならない素材が使われているので、簡単には中身が落ちてしまうようなことはありません

しかし、そのリップストップなどの性能が良いので、逆に破れていることが、分からないこともあります

家に帰ってきたら、ザックの破れは念入りに確認しておく必要があります

登山中にスタッフバックやザックなどの破れに気づいたときは 水道管などを直すテープを持参し、応急的につけるといいと思います

▼水道管も直せるものなので、丈夫で水に強いです

デメリットもあって、強いので、剥がす(はがす)とき少し大変です

ゆっくり破れないようにはがすことが大切

粘着力の強さが、少し気になるようでしたら、ガムテープがやや粘着力は落ちるので、ちょうど良いです

しかし、ガムテには「ガムテのデメリット」があります

テープ自体の劣化が、水道管テープより激しいので、温度や湿度の変化が激しいと、粘着面が解けたり、逆に乾いてカサカサになって使い物にならなくなったりします

半年に1回くらいは、応急用ガムテのチェックをして、交換することが必要です

パッキングで道具をなくすことがある

登山パッキングのコツというか一番やってはいけないことがあります

それは道具を行方不明にしてしまうことです

これは、雑にザックの中を混ぜてしまうか、または、逆に細かく位置を設定してしまったときに、行方不明になる場合が多いです

ザックの中が混ざってしまう(カオス状態)

パッキングで雑にザックを混ぜてしまう状況というのは、遭難に近い状況になった場合など、焦って(あせって)いるときや、その他ピンチになり疲れてクタクタになった状況が当てはまります

そういう状況は、地図の確認をしなかったり、時計やGPSや高度計を見なかったことによる、道迷いや、行程の管理をしなくなるので、状況がどんどん悪循環(あくじゅんかん)してくことが多いです

そのためには、上記でも書いたように安全管理に必要なもの(コンパスやGPS)は、すぐ出せる位置に確保しておくと、そのスパイラル(悪循環)にハマらないようになると思います

ザックの中の荷物位置を細かく設定

また細かく道具の位置を決めてしまうのも、物を無くす原因になります

細かく位置を設定すると、出す時も入れるときも、ここの、ここに入れないと!というように、固定観念に頭が固まってしまって、自由度が無くなってしまいます

そして、出し入れに意識が入ってしまって、登山には集中できないのです

これも初期のころ、ボクが、はまってしまった失敗の一つ

登山はあくまで引き算で、山頂を目指し、帰ってくるには、余計なものをどんどん省いていって(省くというか、自動化させるにするといったほうがいいでしょうか)失敗を減らすようにするのがいいと思います

荷物は分類が大事! でも、スタッフバック類は多くしない

ザックのパッキングでは、先ほどカテゴリ別に袋にいれることを書きましたが、あまりビニル袋でも多く持っていくと重量がかさみます

- 3つの防水インナー

- 20リッターインナー内の、テント、タープなどの少し濡れている道具を入れるビニル袋

- 20リッター内の薬類、炊事類、食料、貴重品に分けたビニル袋

- 雨蓋の中の5リッターのスタッフバック

これらが最低限の袋類

これ以上に袋を使う場合は重さを考えながら、使うとよいと思います

小分けのチャック式のビニル袋(ジップロックなど)も、数が増えると、意外と重さがあるものです

小分けしすぎると、その出し入れで面倒になってしまうので、よく使うものは、小分けにしないで10リットル程度の透明ビニル袋にいれるといいですね

また、ヘッドランプや、ストーブといった小物は、最初にカッコいい入れ物(スタッフバック等)が付いていますが、これも持って行きません

買ってすぐは、それらの新品の道具を傷つけたくないので、そのスタッフバックにいれたまま山に持って行くと思いますが、そのようなスタッフバックも全て外していくことをすすめます

先輩から、「昔は軽量化のために、服のタグを全て切り取った」ということも聞いた事があります

そのくらい軽量化を考える場合は、気を使ったほうがいいということですね

装備のカテゴリ分けも臨機応変に

装備のカテゴリ分けの考え方の一つは、使う頻度を合わせるというのも一つのやり方です

例えば食料でも、幕場(泊まるところ)に行かないと出さないような食料は、テントと一緒の食料のカテゴリにいれておきます

そして、途中の「大休憩」のときにつかうような、小分けのコーヒーや、行動食類は炊事類(クッカーやストーブをいれておくカテゴリ)に入れておいたりするといいです

その他にも食料類のカテゴリには幕場に行かないと絶対使わないような、紙のカップだったり、ハシだったりを入れておくようにカスタムすると、とてもよいと思います

上記では、分けるカテゴリを、わかりやすく、「 ~ 類」 などと書きましたが、このあたりは使う頻度を考えて、臨機応変に考えるといいですね

そして、そのカテゴリごとに、少し乱暴に押し込んでも、ものの場所が分かるようにすると、山の実践では使いやすいです

ザックの容量・丈夫さ

登山のパッキングのコツとして、ザックの容量の考え方と、必要なハード的な機能を説明します

また、山の中でのパッキングの調整についてもかきましたので、参考にしてください

ザックの容量検討

ここではザックの容量を検討してみます

ザックの容量は、「これは少し小さいかな?」と思うサイズを用意して、それに合うようにパッキングすることが基本

ザックの容量は、大は小を兼ねるという考え方はあまり歓迎されません

少し小さいかな・・・と思えるザックを準備して、それに入るように取捨選択をして詰めていくような、引き算的な考え方が軽量化には良いと思います

大きいものを用意すると、結局大きいものの容量を全部使ってしまって、軽量化にはなりません

あまり詰めすぎて、取り出しづらくなることも、あまりよくありませんが、考え方の基本は、それに入るように取捨選択をして詰めていく、という考えが基(もと)になります

ちなみに、ボクの場合、夏も冬も30~40リッターを使っています

本当は使い分けた方が軽量化にとってはいいのですが、日帰りでも泊有りでもお金がないため、30~40リッターを使っています

実際、他の人におすすめするのは、初心者では日帰り30リッター、そして泊りであれば40リッターをオススメしてます

超スピード登山の場合は、容量をもう1ランク下げるような場合もあります(25リッターと35リッターくらい)

山域によっては何泊もする場合がありますが、その場合はそれなりに容量のランクをあげていくことは構わないです

その場合でも、イメージしているものより、ひと回り小さいものを用意すること考え方で、やってみると良いいと思います

ボクの場合は、最近では多くても2泊程度なので、40リッターを軸に、軽量化を含めて、楽しんでパッキングしています

40リッターに物を詰めるとき、テントをタープに代えたり、ザックの中に荷物が入らない時には、サイドにアンカーを付けたり、軽いものを外に出して脇にぶら下げたり、またはザックに縛ったり(しばったり)するときもあります

ボクはそとに縛っておく(しばっておく)ようなものはあまりありません

引っ掛かるのが嫌なので、なるべく中に入れるように努力しています

あっても、シュラフマットが外に出るくらいでしょうか(ビニル袋に入れて)

その場合でも重量の割合のイメージは忘れないようにします

また、ヤブを進むような場合には外付けをすると、引っかけるので注意が必要です

どうしても外付けしなければならない時は、ザックのサイドではなく、背面か、下部に付けるとあまり引っ掛からないです

ザックの構造はシンプルに

ザック自体の構造はシンプルなものがいいと思います

最近はスタイリッシュでシンプルな構造のものが多く、そこまで心配する事はありませんが、あまり外や中のポケットが多かったりすると、どこに何があるか分からなくなってしまうので、注意が必要です

また、ポケットが多かったり、仕掛けが多かったりするものは、その分重量がかさみます

いろいろな考え方があるので、一概に構造については言えませんが、ボクはシンプルなザックをおすすめします

ザックの丈夫さも考えるべき

ザックの一番の機能は物を運ぶ事です

それには、ちょっとやそっとでは破れない丈夫さが必要です

現在売られているザックは、少しくらい破れても、それ以上広がらないような設計がされているようなので、あまり心配はありません

どこのメーカーも山でザックが破れることは一番に避けたいエラーと理解しているためです

しかし、超軽量のザックや、金額的に低額なザックはもしかしたら破れるかもしれないので、注意が必要です

破れると、もう目があてられません

また、現在のザックがあまりに高性能になってきたため、ちょっとの破れでは広がらないといいましたが、その性能のために、逆に破れている事に気づかないことが、ときどきあります

気付かないまま、続けて山へ行ってしまい、重要な局面で破れが拡張してしまうと、とても大変になります

そうなると、どうしようもなくなるので、山から帰って来たならば、常にザックの破れを確認が必須ですね

山では段階的にパッキングをし直す

登山では段階的にパッキングをし直すといいと思います

「登り始め」と「登り終わり」では、ザックに入っている物の重量や体積は違ってきます

少なくとも食糧は日を追うごとに減って行くので、それを踏まえて、幕営場や、大休憩のときにある程度のパッキングのメンテナンスをすると、疲れが減ります

食糧などは重量の割合をイメージしていくと、中心の背中側に置いておく事が多いと思います

そこが、少しずつ空いて行くので、重心が日を追うごとに下がるようになりますそのため、ちょっとずつ荷重をあげる必要があるのです

ボク場合は、重くてぬれてもいいようなものは、ザック内部の背中側の収納スペースにどんどん集めて行きます

そしてなるべく軽いものを下部に敷いて行きます

その後、、外付けしているようなものを徐々に中に入れていくようにすれば、ある程度は軽減するでしょう

山では、きめ細かい気配りが、最後には大きな疲れなどの差になります(雑誌岳人で、ピオレドール賞をとった「天野和明」さんも同じようなこと言っていました)

この気配りは一朝一夕(いっちょういっせき)ではなかなかできるものではありません

何度か失敗をしながら、体で覚える必要もあると思います

慣れると自然とできるようですが、ボクも毎回頭を悩ませながらやっています

パッキングのコツは「シンプル」と「バランス」

登山のパッキングについてまとめます

ボクは「沢登り」をやっていて、水に入る事が多く、また、雨の土砂降りの中でも登山をすることもあるため、「防水インナー」をよくつかいます

縦走のみを考えれば、人によっては、防水インナーを減らしたり、使わなかったりすることもあるので、そこは自分なりのやり方にカスタマイズすることがいいです

そして、それぞれが、やりやすい形にしていくことがいいと思います

考えかたの根本は、なるべくシンプルに、そして重量バランスをイメージして、パッキングを心掛けることが大切です

また、あまりに「根を詰めて」上記で書いたような、重量バランスを深く考えたパッキングを、最初からあまり細かくやってしまうと、疲れます

あくまで、今まで述べたことは理想として、おおまかなイメージでパッキングすると良いと疲れません

理想は理想でいいのですが、その時の山登りの状況(縦走、沢、岩、夏、冬など)にあったやりかたで調整して行く事が重要

そして、ボクがやりやすいような「自分スペシャル」を、経験の中で工夫していくと、楽しい登山ができます

以上です

おわり

![[deuter] エアコンタクト ライト 50+10 エアコンタクトライト50+10 ネイビー×アークティック](https://m.media-amazon.com/images/I/41VGNATTg2L._SL160_.jpg)

![[ミズノ] レインウェア ベルグテックEX ストームセイバーV 上下 レインスーツ アウトドア 釣り 100洗耐久撥水 耐水圧約30,000mm以上 透湿 A2JG4C01 レディース マザランブルー M](https://m.media-amazon.com/images/I/41aFbMiSZvL._SL160_.jpg)

![モンベル(mont-bell) 寝袋 アルパイン ダウンハガー800 #3 [最低使用温度0度] バルサム 1121302-BASM](https://m.media-amazon.com/images/I/31SnJqSBTpL._SL160_.jpg)

![[モンベル] ライトドライバッグ10#1123441](https://m.media-amazon.com/images/I/41AwfucEz1L._SL160_.jpg)

![[モンベル] バーサライトパック40 1123823](https://m.media-amazon.com/images/I/41DqUoscSzL._SL160_.jpg)