登山計画書の書き方とフォーマットを紹介します

登山の計画を立てるときには目次のような流れで計画していくとスムーズですので、参考にしてください

==▼目次==

▼登山初心者のステップアップの方法

▼初めての登山[服装・持ち物など]

[登山計画書](1)登山初心者の山選び

登山初心者の計画でも上級者の計画でもまずここから決めます

日本には初心者が登ることができる山はたくさんあって、ありすぎてどれを登っていいか迷ってしまうくらいです

百名山や日本アルプスなどが人気で、そんなところでも初心者でも行けるところも多く、とにかく一生かかっても全ていくのは難しいくらいたくさんあります

初心者は早く有名な山に登って、そして早く登山が上手になりたいと思うかもしれません

でも最初から有名な山を選ぶのはちょっと待ってほしいです

人気の山もいいですが、ボクはまず住んでいるところから近い山を狙うことをおすすめします(それが行きたい人気の山ならそれもアリ)

最初から計画がちょっと難しい遠い人気の山に行く前に、まずは近くの山を攻略していくのがよいと思います

近くに百名山があればそれでも良いです

登山 初心者の選び方としては、自治体から出している「山のグレーディング一覧」や「インターネットの登山メディア」、「ガイド本」が豊富にあるので、それを参考にシンプルに選ぶことができます

山のグレーディング表をみる|登山初心者計画の立て方

「山のグレーディング」とは、登山初心者でも自分に合った近くの山をみつけるのに便利な一覧表のことです

これは各県でつくっている公共の「登山のレベル表」で、現在は関東圏の主要な山は網羅しています

自治体で作っている一覧表なので、信頼度は高いです

都道府県によってはまだ作っていないところもありますが、各県とも今後つくる意欲はあるようなので、今後全ての都道府県でつくってもらえることを期待しています

現在グレーディング表がある県は下記のとおりです

- 秋田

- 山形

- 栃木

- 群馬

- 信州(長野)

- 新潟

- 富山

- 滋賀

- 山梨

- 静岡

- 石鎚山(高知・愛媛)

▼各県のグレーディングは下記からリンクしています

▼こちら便利な全グレーディング表のエクセル版です参考にどうぞ

▼関連記事

これらが公的なグレーディング表をつくっている県で、東北や関東、中部に集中していて、関西や九州、北海道はまだこれからのようです

登山初心者が「グレーディング」から山を選ぶ方法

グレーディングからの選び方ですが、初心者なら、難易度レベル「A」もしくは「B」の山で、体力度レベル「1~2」が適当です

参考の山として、難易度レベル「A」は「高尾山」(体力度2)くらいのレベル、難易度レベル「B」は「谷川岳(天神平から)」(体力度2)のレベルです

まずはここから選ぶと、良いステップアップができると思います

登山メディアで山を選ぶ|登山初心者計画の立て方

今は山のレベルがわかるメディアもあります

山のレベルがわかるメディアは「やまクエ」さんです

レベルが数字で書かれていて初心者にわかりやすくとても参考になります

ボクのおすすめの選び方は、レベルの数字はあくまで参考にして、レベル左上表示の[初級]から選ぶと登山初心者にぴったりですね

一つ注意点があります

それは、「ヤマクエ」さんは、設定している登山レベルなどの判断基準が明確に書いてないことです

ボクが見る限りなので、なんとも言えませんが、判断基準がないことから、あくまで参考としてみるのがいいかと思います

あと残念なことがもう一つ

それは今現在(2020/8)安達太良山がない(!)ことです

これはちょっと個人的に残念

もうすこし充実してくると楽しいサイトになると思いますので、頑張ってほしいです

登山のガイド本をみる|登山初心者計画の立て方

登山ガイドをみて行きたい山を決める方法はとても確実です

公共の情報(山のグレーディングや国土地理院の地形図情報など)であれば、正確性が高くて安心でも、そのほかのネット情報は、あくまで無料の情報なので、主観が入っていたり、検証がされていなかったり、確実性に欠ける情報もあります

ある程度はネットで情報収集をして、山の選択を絞ったあとには、ガイド本を買って計画を練る方法が良いです

あまりたくさんの本はいりませんが、登山初心者の場合は、1冊か2冊程度ガイド本があるととても便利

山の知識の幅が広がり、ネット情報と重ねることで、検証や確認をすることができます

ボクのおすすめは、

こちらの本は2014くらいからあるベストセラーで130コースを紹介しています

ボクもときどき活用していて、とにかく写真が豊富で記事を見ているだけでも楽しいです

ここには初心者から中級者までの楽しいコースを紹介、これをみれば首都圏の人ならしばらくは登るところに困らないはずです

単行本では2,000円以上しますが、Kindle版は1,000円以下(800円台)で購入できるので、忙しいときにみることができるように、Kindleで購入をおすすめします

以前はKindle版がありませんでしたが、最近Kindle版を購入できるようになってとても便利になりました

こちらの「分県登山ガイド」もおすすめ

こちらもKindle版があって、仕事中にこっそり内緒でみることができます(内緒です)

各県でその道のプロフェッショナルが執筆していて、信頼度バツグン

内容も初心者から中級者までを対象としたガイド本でとても参考になります

ある程度行きたい山が絞れたら、こちらのKindle版の購入をおすすめします

写真も多いですが、テキストもしっかりしていて、読み物としてもとても楽しい1冊です

[登山計画書](2)山の地図を取得する

登山初心者の計画をするときに、山の地図は必要なツールです

地図なしでは詳細な計画が何も立てられないばかりか、登山に行くこともできません

地図といってもGoogleマップやYahoo!マップではなく、国土地理院の「地理院地図」か、それに近い図が必要になってきます

「地理院地図」とは、コンターといって、同じ標高を線で結でいる「等高線」が書かれている地図のことで、通称「地形図」といいます

地理院地図は登山だけでなく、いろいろな業種で使われている汎用性の高い地図です

この地図の作り方は、空撮(飛行機からの画像撮影)から書き起こしている(参考:https://www.gsi.go.jp/common/000224521.pdf)ので地表がでているところの精度は高く、森の中や地表が見えにくいところは精度は少し悪いです

そんなことから完璧な地図ではなく、ある程度の誤差があることもあります

国土地理院地図|登山初心者計画の立て方

地理院地図は、有料版と無料版があります

有料版は紙媒体の地図のことで、有料なだけにとてもキレイな地図です

▼日本地図センターから購入可能です

無料版は、インターネット上で閲覧、印刷できる電子媒体のことです

昔から地形図を使っている人は紙媒体になれているのでそちらが良いといいますが、今から始める人は、電子媒体がおすすめです

インターネットの電子媒体「地形図」の場合、印刷で「磁北線(方位磁針が北を示すライン)」を自動で入れることができるので、使いやすいです

磁北線が入ってない地図は方位磁針といっしょに使うことが難しく、あまり意味の無い地図になってしまいます ほとんどの地形図系の地図には磁北線はついていないので、自分でラインを引く必要があります 地理院地図には自動で磁北線を付ける機能があるので、登山初心者にもおすすめです

▼磁北線が入った御嶽山の地理院地図

デメリットは、印刷範囲です

最大印刷範囲は「A3サイズ」なので、山域によっては追加印刷して切り貼りしないとダメなのがちょっと面倒

でも有料の紙媒体よりは自由度が高く切り貼りがラクです

紙媒体は完全に区画が決まっているので、登山で使うにはほぼ切り貼り必須でしたからそれよりは全然いいですね

紙媒体のメリットは、紙が丈夫なことと、やっぱり見ていてとても楽しいこと

時間があるときでいいので、紙媒体も手に入れてみてください

山と高原地図|登山初心者計画の立て方

ぼくはやっぱりこれが一番いいかもです

「山と高原地図」は最近アプリでもでていますが、やっぱり紙媒体が便利で良いですね

「山と高原地図」は耐水加工も施されていて、耐久性もあり簡単には破れません

ボクは結構雑に使っていますが丈夫で5年以上は使えています(もっと使えると思います)

よく初心者の地図と言われていますが、地名や沢の名前がかなり詳しく書いてあって、ボクの先輩に言わせると、沢登りでもかなり使えるということ

地形図にもない名前が書いてあるのはすごいです

デメリットは地図が大きいのでかさばることと、全国を網羅しているわけではないので、マイナーな山の地図はないことです

かさばるからといっても、もったいなくて切り貼りできないので、ボクはかさばるけどそのままもって行ってます

また山と高原地図に載ってない山の場合は、国土地理院の地形図をコピーしてカスタムして使うので、デメリットといってもそれほど困るわけではありません

この山と高原地図に掲載されている山に行くときには、ゼヒ買ってほしい地図です

ヤマケイ地図|登山初心者計画の立て方

山と高原地図に似ている地図代表はヤマケイのオンライン地図です

細かいところの違いはありますが、使い方や表示(経路に時間が書いてある)がとても似ています

大きな違いは、有料アプリ版があるのが「山と高原地図」で、無料のウェブ版がヤマケイ地図です

どちらもメリットデメリットがあるので、どちらが良いとは言えませんが、ヤマケイ地図は、無料で使うことができて、コピーして紙ベースで持参できるのがメリットです

必要な磁北線も自動で入れることができるので、登山初心者が最初に使う地図は、ヤマケイ地図を印刷して持っていくと、コスパで便利なので、おすすめですね

山と高原地図同様、ヤマケイ地図も掲載されている山域はある程度限られていますが、人気の山はほとんど網羅されていますので、不便に感じることはないです

ボクは耐水の「山と高原地図」の紙ベースバージョンが好きですが、ヤマケイ地図の印刷の便利さになれてしまうと、こっちばかり使うようになります

何しろ無料なので、コスパ良すぎですよね・・・

登山地図アプリ|登山初心者計画の立て方

直接計画するときにはあまり必要はないので、あれですが、アプリを入れておくと、仕事中もイメージングができるのでおすすめです(やり過ぎ厳禁)

実際山に行くときには必要になるので、とりあえず早めに入れておくと「吉」です

ボクがよく使っている登山地図アプリは、昔から使われている古豪「地図ロイド」です

軽くて無料で機能もたくさんでおすすめ

もう一つおすすめは「ジオグラフィカ」、これも高機能なんですが無料です

特長はスピードが軽くて、地図上に山の位置を特だしできたり、とても使いやすいのでストレスかかりません

地図ロイドのデメリットは、軌跡の記録には別アプリがほしいこと

でも慣れればスムーズに記録できたり保存したGPSデータを出力したりできます

ジオグラフィカのデメリットは操作に慣れないと、メニューがとても多くて迷ってしまうことです

山でアプリを使ってばかりいるとスマホのバッテリーがすぐなくなってしまうので、必要最小限に使うといいですね

[登山計画書](3)登山の行動時間を計算する

地図を手にいれたら、それを見ながら登って下りる時間を計算します

自分の力で山頂に行けるところなのか、それとも行けないのかを確認するのは、当然ですがとても重要です

行けなければ、どこまでなら行けるのかなど確認しておきたいです

超概算ですがボクは登りは分速27m/minくらい、下りは分速32m/minくらいで考えています

もっと簡単な方法は、地図に行動時間が書いてある「山と高原地図」や「ヤマケイ地図」、ほかのブログなどをみることです

行動時間は高低差や登山道のがよく整備されているかどうか、天気が雨か晴れか、登っている人のレベルなどで左右されることが多いので、あくまで参考ですが、基準にはなります

行動時間がわかると、家に帰る時間や家から出発する時間が計算できます

計画をたてる上で行動時間を確認するのはとても重要なことなので、間違えないでよく確認しておきたいです

レビューや口コミで行動時間を確認する|登山初心者計画の立て方

今はほとんどの山の記録はインターネットで調べることができます

オンラインで検索すると、登っている人のブログや記録が出てきてくれるので、便利になりました

最初に登山のレビューやブログを探す人がいますが、おすすめはしっかりグレーディングや本と一緒に確認するのが適当です

その理由は、人によって、感じ方やクリアできる時間、ちょっとした間違いなどがわかるからです

ヤマケイやヤマップ、ヤマレコなど山の記録をみることが多いと思いますが、ボクのおすすめは「地元の山岳会さん」の記録がおすすめ

例えば福島なら福島登高会さんの記録一覧がおすすめ

行動時間はほとんどが上級者レベルなので、初心者レベルに修正(山岳会時間×1.5くらい)する必要がありますが、地元ならではの最新情報がとても助かります(例えば災害情報などは山岳会さんからの情報がとてもGOOD)

Google検索で「(地名) スペース 山岳会」、例えば「福島県 山岳会」などと入れると、近くの山岳会が紹介されます

▼例えばこんな感じ「福島県 山岳会」

もう少し掘り下げた登山情報を知りたいときは、山岳会さんの情報を参考にしてください

山と高原地図|登山初心者計画の立て方

地図に時間がかいてある地図代表はやっぱり「山と高原地図」です

地図はとても見やすく、セットでついてくる小冊子にコースや地域のネタが書いてあって、アプリでもありますが、登山初心者の場合は、やっぱり紙ベースを買ってほしいです

ここに書いてある行動時間はあくまで参考です

地図も書いている人が違うので、参考時間もちょっと違うことがあります

ボクの感覚ですが、例えば「安達太良山」は超初心者よりに行動時間が書いてあるので参考にする時間の余裕はあります

でも「飯豊山」はやや中級者よりの行動時間が書いてあるので歩きが遅い人は、少し時間をプラスして考えたほうが良い場合があります

あくまでボクの主観ですが、書いている人によって行動時間に差があるので、あくまで参考として、余裕をもった行動時間を設定してみてください

「山と高原地図」の行動時間と自分の歩くスピードにどのくらい差があるかわからない場合は、当日最初の時間が書いてある区間で、書いてある時間と自分の実際歩く時間の差を計ってみると良いです

ここで大きく差があるなら計画した行動時間を見直す必要があります

当日にしか確認できませんが、やっておくとベターですね

無料 ヤマケイ地図|登山初心者計画の立て方

ヤマケイ地図も行動時間が書いてあって、PCから印刷できるのでとても便利です

見て印刷だけするならば無料でできてしまうので、とてもありがたいです

こちらのヤマケイ地図が便利なのは、最新の通行止めなどの情報があることです

そのほかにも「幕営禁止」の情報などもあるので、家で計画を確認するときに使いたい地図です

ガイドブックをみる|登山初心者計画の立て方

ガイドブックは「ガイド」してくれる本というだけあって、とても詳しく登山道の時間などが書いてあることが多いです

分岐(ぶんき)部分がわかりにくいところでは「注意書き」や登山道ごとの注意点などが細かくかいてあることもあるので、初心者にはありがたいです

ヤマケイ地図や山と高原地図はあくまで地図の領域を超えないので、時間や詳細情報はついでという感じ

ガイドブックは初心者を安全に山頂にたどりつかせるための本なので、山に持っていくのはかさばるので難しいですが、逆に計画を立てるにはガイドブックが適任です

そんなガイドブックの中からおすすめは「分県登山ガイド」です

これは各県の情報で、全国の山が確認できるので便利(人気の山がメインです)

基本的には各県の「人気の山」が主で、ちょっとマイナーな山はありませんが、見ていると楽しくなる本なので、おすすめです

▼こちら福島県の分県登山ガイド

[登山計画書](4)交通機関を確認する

行きたい山が見つかったら、まず自分がそこに行ける時間があるのか確認します

この順番を間違えると、ムリな計画になることが多いです

クルマで行く場合

出発、下山する登山口の近くに駐車場があるかどうか確認します

たいてい人気の山なら駐車場がありますが、遠くに停める必要がある登山口もあるので注意です(駐車場がない登山口もあります)

また、登山口付近の山間部は首都圏などと違い、コンビニもガソリンスタンドもほぼありません

食料は出発してすぐの近所で購入、ガソリンは大変でもこまめに給油しておきたいです

ナビにもあるし、去年もガソリンスタンドがあったのに、今年はなくなってる・・・ということが平気であるのが山間部です

クルマの置き引きも注意です

貴重品はちょっと重くても持参して山に登った方が安心

そのときは落とさないようにあまり開いたりしない箇所にしまっておいてください

電車やバスを使う場合

タイムスケジュールを順番に考える場合、登山口近くまでの電車やバスの時間を考えて、それにコースタイムを足して、帰りの電車、バスの時間を確認することが通常の流れです

ここで大事なのは、戻ってから乗る電車やバスの最終の時間に設定するのではなく、1個前の便を帰る予定に設定することが大切です

それが難しく最終の電車やバスにしなければならないときは、必ず折り返す時間を設定してください(山頂に到達できなくても戻るようにするため)

山で疲労がピークになると、下界にいるときのような判断はなかなか下せないこともあって、下界で帰りの判断をはっきり決めておかないと、山に登っているときは、判断を間違えることが多くなります

そして最悪遭難してしまいます

やっぱり一番焦るのは締め切り時間が決まっている「帰り」の場合なので、帰りの時間をある程度余裕を持って決めておく必要があります

[登山計画書](5)天気をみる

コースや交通のタイムスケジュールが決まったら、次は「天気」です

どんなに計画を決めても、天気が最悪のときにはいろいろ変更しなければなりません

ほとんどのお天気サイトでは、予報をほぼ外さないレベルになるのは前日です

前日の夜の予報は90%の確率でほぼ当たります

それまではいくら信頼度が高くても確定ではないので、3日前くらいに「この天気はほぼ間違いないな・・」と思っても油断せず、お天気はぎりぎりまで確認してください

気象庁では「天気の信頼度」という数値があって、「信頼度A」という数値は「予報が翌日に変わる可能性がほとんどない」という数値です

でもやっぱり信頼度変わるときは変わります

そんなときのために、雨になったらどう変更するかなどの対応を早めに考えておいてください

登山日の前日ぎりぎりで天気が変わっても、早めに変更用の計画を考えておけば余裕をもって変更ができます

てんきとくらす

登山初心者のおすすめ天気予報は「てんきとくらす」がわかりやすいです

山名で天気が検索できるのでわかりやすく、サイトスピードも軽くて使いやすいからです

てんきとくらすのウェブサイトは全体的にファニーで軽めのデザインなので、なんとなく信頼度がやや欠けるように見えますが、登山において重要な「風の予報」の精度は意外と高いです

(高層の風予報を参考にしていると思われます)

反対に雨予報はそれほどの精度ではありません

ボクは風の予報の方が登山では大事だと考えているので、初心者クラスの登山であれば「てんきとくらす」がおすすめです

[登山計画書](6)パーティを組んでくれる人を探す

次は天気予報を見つつ、一緒に行ってくれる人を募集します

最近は友達やTwitterで知り合った人(初対面の人)たちで山に登ることをよく聞きますが、山岳会に入ってそこで計画して登山をする方法もあります

最近とくに多いと感じるのは「ソロの登山愛好家」です

登山をする人は、その多くが「ストレス解消」と「自由」を求めて山に入ると思います

そんなことが目的なので、パーティを組むという行為は、どちらかというと制約をつくる行為であまり好まれないようです

でもやっぱり安全を考えると2人以上で山に入ることをおすすめします

ボクはソロ登山が多分人よりいので、あまり偉そうなことは言える立場ではないですが、やっぱり安全に登山をするには2人以上で山に登るべきです

ソロの方がなんとなくカッコいいし、ストレスも少ないのでそちらを選びがちです

でも年齢が高くなると、突然心臓や脳の病気になることもあります

健康診断ではなんともなかったのに、突然倒れた・・という話は山ではよく聞く話です

ボクも一応パーティを組むように努力をして、それでもソロになってしまったときは、レベルを下げたり計画をやめたりするようにしています

ソロも楽しいですが、油断せずになるべくパーティを組むようにしたいですね

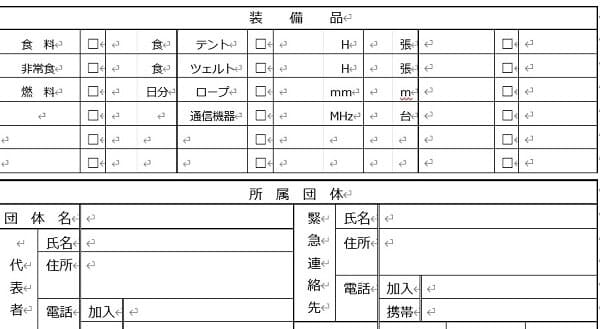

[登山計画書](7)装備の確認

一緒に行く人が決まったら装備の確認です

ここでは夏山最低限の服装と持ち物を紹介します

服装

登山の服装は下着から順番に決めていきます

ここでは春夏秋に使う服装を紹介します

- 「アンダーウェア、インナー」:

化繊(ポリエステルやナイロン)が基本 理由は汗が早く蒸発してくれるからです 上半身は半そで長そでは寒さによって変える - 「ミドルウェア」:

汗を吸い取って蒸発してくれるシャツや薄手のフリースがおすすめ あまり暑いときは着用しなくてもいいです - 「アウター(3シーズン)」:

ウインドブレーカー的なウェアがおすすめ レインウェアで代用もできます 基本的な考え方は風を通さないウェアにすることが大事です - 「インサレーション(防寒ウェア)」:

ダウンウェアが軽くて暖かでおすすめ 基本はザックに入れておいて、寒くなったら着ます ダウンは濡れにはめっぽう弱いので、濡れそうな登山の場合は化繊の中綿が入ったジャケットを準備です - 「登山パンツ」:

100%化繊でなくてもOK でもなるべく化繊の割合が多いもの(だいたいですが、化繊60%以上が良いかと)がおすすめです - 「帽子」:

日焼け防止や頭部保護に必要です

持ち物

- 登山靴(価格は15,000円くらいなら間違いないですが、低山ハイクなら5,000円くらいのシューズでもOKです)

- ザック(初心者の場合は、宿泊無なら30L程度 今後山小屋泊まりなどを考えたいなら40Lがおすすめ)

- 応急用品(絆創膏、テーピング、虫刺され軟膏、ポイズンリムーバー(毒を吸い出す機器)、三角巾など)

- 食事・非常食(食事はお昼の食事を準備、非常食はチョコやソイジョイがおすすめ)

- トレッキングポール(ポールは登りでも下りでも使えて、クマ対策にもなります)

- 水 水筒(水は必須 少なくても1回の登山で500mlから1000mlは必要になります)

- コンパス(地図とセットが基本 使えるようにちょっと練習しときたいです)

- 地図(必ず磁北線をかくこと 必ず持参すること)

- スマホ(今やGPSや時計、地図アプリなど山では欠かせない万能機器)

- ヘッドライト(日没に間に合わなかったりしたときに使えます あとはザック内の探し物にも使えます)

- クマよけ鈴(いらないという人もいますが、あった方がマジ良いです 人が多いところではしまっておきたいです)

- 虫よけ(これがないと、歩いているときのアブや蚊、メマトイ(ハエの一種)の猛攻に堪えないといけない)

- タオル(いろいろ使える できれば化繊で薄いかさばらないのタオルがあると便利 カラダが濡れてしまったときなど、ふき取ることで汗冷えが防げます)

- レスキューシート(銀を蒸着したナイロンシートのこと カラダを包むと、体温が反射してとても暖かくなる)

- ライター(遭難で、山で野宿をしなければならないとき、暖をとるために使う)

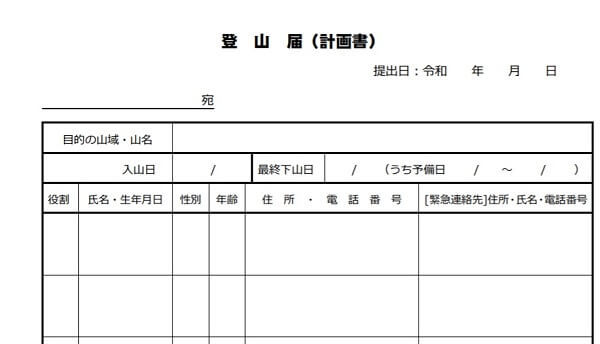

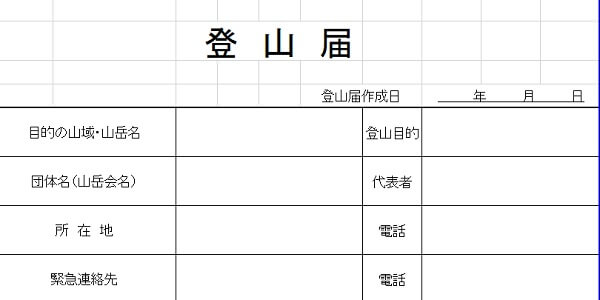

[登山計画書](8)登山計画書をつくる

今まで検討したことを計画書にまとめます

登山計画書と聞くと

「かなりたくさんのことを書かないといけないので、とても面倒・・」

と考える人もいますが、面倒ならば下記のことだけでも警察署に届けてみてください

ボクの福島県と山形県のの簡易的な登山届とです

▼福島の場合

福島県警察本部地域部総合運用指令課宛

山・山域名(安達太良山)

ルート(奥岳登山口 ~五葉松平 ~本山山頂 ~五葉松平 ~奥岳登山口)

日程 入山予定日(5月6日) 下山予定日(5月6日)

氏名(岳屋太郎)

年齢(32歳)

住所(〇〇〇〇)

電話番号(030-0002-0002)

パーティ人数(1名)

同行者の氏名等(岳屋次郎)

緊急時の連絡先 氏名(岳屋花子) 電話番号(030-0002-0001)

その他()

(出典:福島県警)

県警ホームページの画面をタップすれば、メールが立ち上がってこんな感じのテキストが表示されるので、1~2分くらいで書き込んで送信を押せば完了

かなり簡単ですよね

(福島県の山を登るときにはこちらの「県警のページ>>」から、「電子メールを送る」をタップしてください)

▼こっちは山形の場合

山形県警察本部生活安全部地域課宛

◆団体名(個人登山の場合は入力不要です。)

◆山域名:月山

◆登山者

① 山形県山形市松波二丁目8番1号 山形一郎 46歳 (090-0000-・・)

② 同上 山形花子 45歳 (090-0000-・・)

◆緊急連絡先

山形県山形市松波二丁目8番1号 実父 山形太郎 (090-0000-・・)

◆記入者:①に同じ

◆登山開始日時:令和〇年〇月〇日(〇)6:00

◆下山予定日時:令和〇年〇月〇日(〇)15:00

◆登山口までの交通手段、車のナンバー(レンタカー使用時は会社名等)

自家用車 山形300てXXXX 車種、色

◆ルート

姥沢駐車場 - リフト上駅 - 姥ヶ岳 - 牛首 - 月山山頂(往復)

◆携帯品(ビーコン、ヒトココ(ID番号)の有無。食料〇日分、水〇㍑等)

◆服装

黒色帽子、赤色バックパック、青色長袖シャツ、灰色ズボン等

◆備考

(出典:山形県警)

こちらを書いてFAXもありです

各山域の登山届先はこちらを参考にどうぞ

日本山岳会のリストにEメールのリンクがなくても、「〇〇県警 登山届」で検索してホームページにいくとEメールリンクがある場合もあるので、そちらから必要事項をメールしてみてください

一応各県や公的機関などでは、オンライン登山届「コンパス」を推奨しています

でもこれ、かなり面倒で、なかなか普及しません

もう少し簡単になると(省略できるところが増えると)楽しく使えると思う

▼山の登山届 コンパス

警察や自治体との連携も完璧なので、遭難してもすぐ体制が整うので、できればこちらを使いたいのはみんなの思うところ

ただ計画策定までのアクションが多くて、途中で「やめた」となってしまうのも、1回や2回ではありません

頼みますから、シンプルしてほしいです

▼関連記事

ここからは、登山計画書の書き方や、メリットとデメリット、オンライン登山届や書き方の見本をまとめましたので参考にしてください

登山計画書フォーマット

登山計画書の書き方に「きまり」はありません

各地域独自の様式があって、それに書き込めばベストですが、その様式じゃないと「ダメ」というきまりは基本的にないんです

ただ、詳細に書かれた登山計画書を送れば、遭難したときに助かる可能性が高くなるので、なるべく詳しく書いた方が良いと思います

忙しいときには、「福島県警のシンプル様式」を参考にそれを使用してメールで対応ください(メール対応していない県警もありますので注意)

条例で義務化されている「群馬の谷川岳」、「富山県の剣岳付近」、「岐阜県の北アルプス等」、「長野県」などでは、用意してある様式を使ったほうが、何かあったときにいやなバッシングを受けにくいので、備え付けを使ってみてください

登山計画書 ワード|登山初心者計画の立て方

こちらワード版の登山計画書です

ワード版で使い安い福島県の計画書を失礼しています

▼登山計画書 ワード版(福島県警)

(http://www.police.pref.fukushima.jp/07.anzen/-sangaku/-sounan/todoke_parts/todoke.docx)

登山計画書 エクセル ダウンロード|登山初心者計画の立て方

登山計画書でわかり安いエクセル計画書を作っているのが、岐阜県です

ワード版と比べると、エクセル版は項目が入れやすく、どこに必要項目を記入するか簡単にわかるのが特長

▼岐阜県のエクセル版登山届

(https://www.pref.gifu.lg.jp/police/tetsuzuki/tozan-todoke/index.data/tozanntodoke2014.2.xls)

登山届 手書き|登山初心者計画の立て方

登山届を手書きで提出する場合は、直接警察署にもっていくか、郵送かFAXが便利です

郵送で送る場合は、天気によって登山山域の変更はよくあることなので、その後の変更のことを考えると、あまり現実的ではありません

直接持参もあまり現実的ではないです

すぐ近くに県警などがあればうかがうことはできますが、ほとんどの場合そういう幸運な人はすくないと思います

そうなると、手書きの紙を送付するのは、やっぱりFAXが一番便利です

FAXは一度ボクもやったことがあります

そのときは、FAXのみでなく、電話もして送ったことを伝えました

そのとき、いろいろ現在の山の状況などの話が聞けたので、時間がある人は、電話もすると、登山がより深く楽しい登山になると思います

登山届の手書き用PDFはこちらです

▼福島県警の登山計画書はコチラ

(http://www.police.pref.fukushima.jp/07.anzen/-sangaku/-sounan/todoke_parts/todoke.pdf)

登山計画書 見本|登山初心者計画の立て方

登山計画書の見本を紹介します

まずはシンプルメールの「見本」です

~~~~~~ここから~~~~~~~~~~~

福島県警察本部地域部総合運用指令課宛

山・山域名( 安達太良山 )

ルート( あだたらスキー場~五葉松平~薬師岳~山頂~峰の辻~くろがね小屋~あだたらスキー場 )

日程 入山予定日(5月14日) 下山予定日(5月14日)

氏名(岳屋 太郎)

年齢(37歳)

住所(福島県・・・・町・・・)

電話番号(060-0000-0012)

パーティ人数(1名 単独)

同行者の氏名等( - )

緊急時の連絡先 氏名(岳屋 花子(妻)) 電話番号(060-0000-0011)

その他( - )

~~~~~~ここまで~~~~~~~~~~~~~

シンプル様式はこんな感じで記入ください

登山計画書を警察に送っただけではダメ、家族にも必要|登山初心者計画の立て方

登山計画書は家族にも送ってください(家においてきてください)

本人が遭難したとき、最初に帰ってこないことに気づくのは家族や友人知人でそこからすべてが始まります

警察は、家族などから捜索の依頼が来ないと、すぐには探してくれません

最初のスタートを素早くするには、家族等の協力が不可欠です

そのため、警察に登山計画書を出しただけで安心してはダメです

登山計画書 オンライン|登山初心者計画の立て方

公的機関はほとんど「オンライン登山届 コンパス」を推奨しています

▼登山計画書オンライン[コンパス]

ここに書き込むと、万が一のとき、全ての公的な機関で瞬時に確認できるためです

そしてコンパスが優れている大きな理由は、下山届がないと、緊急連絡先に連絡がいくことです

これがコンパスを推奨する大きな理由

そして、緊急連絡先の家族が確認し、警察に捜索願を出す・・・という流れから捜索が始まります

▼関連記事

登山計画書のオンラインで有名なサイトは「ヤマケイオンライン」があります

▼登山計画書 ヤマケイオンライン

ヤマケイ会員になると、記録をアップできるだけでなく、ヤマケイオンラインの友人同士で登山計画書を共有できます

ただSNSといっしょで、友達と緊急連絡先への通知基準をしっかり決めておかないと、なかなか有効にシステムとしては動いてくれないのが現状だと思います

イメージ的にはSNS(Twitterやフェイスブックなど)でやり取りをしている感じですね

下山してないからといって、運営会社が責任をもって連絡をしてくれるわけではないんです

同じような登山共有サイトで、「ヤマレコ」は完全にコンパスをお勧めしています

現状から考えると、オンラインの登山計画書は「コンパス」一択(いったく)になりそうです

登山届 コンパスは使いにくい

ただこの「コンパス」・・・ちょっと使いにくいんですよね

登山届 コンパスは、ボクもそうですが、ちょっと使いにくいという人が一定数います

登山計画書の内容を詳細に書けば、確かに助かる確率も増え、警察や消防の仕事も激減することは間違いです

でもきっちり書くところが決まっていて、また項目を飛ばして書けないようになっているところもあって、サラッと登山に行きたい人にはあまり喜ばれていない感じです

もう少しシンプルに書ければほんとに助かります

詳しく書きたい人と簡単にいきたい人、両方に対応した作り方をしてほしいです

現在ではコンパスが一番登山計画書としては確立されていて信頼あります

どの地域で書いても、その山域の警察に届くので、山域の届先を調べる必要がないメリットは大きいです

なんとかもっとシンプルに書けるような仕組みづくりも進めてほしいです

登山計画書 アプリ|登山初心者計画の立て方

登山計画書のアプリもコンパスからでています

▼登山計画書 アプリ「コンパス」

スマホのアプリで使えるのはとてもありがたいですが、ウェブでもスマホ版の「コンパスのサイト」がので、ボクはそれほどメリットがないように感じました

アプリがあれば、電波が入らないようなところでもある程度登山計画書を作ることができますが、届けを送信するには、電波が届くところまでいかないといけません

あまりそんな状況になったことがないので、ボクはウェブ版で満足しています

アプリ版は「登山届証明」という届けを出したあとに「出しましたよ」と誰かに見せるための機能があります

これは条例で登山届を出さないといけない場所で問われた場合に証明するための機能と思われますが、ボクは使ったことがありません

登山計画書 ソロ|登山初心者計画の立て方

登山計画書はソロのときは必須なのは、ソロが多い人ならば、重々承知だと思います

でもソロをしたい人は、しがらみから自由になりたいという考えで登山をする人が多いので、登山計画書を出さないという人が多いように感じます

自由になって遠くに行きたい気持ちはわかりますが、やっぱりソロの場合、登山計画書を提出しておかないと、最悪のケースになった場合、バッシングが大きくなる可能性が高いです

ソロで計画書無し(行く場所と帰る時間もなしの場合)でどこかに行ってしまうと、遭難した場合、俗にいう「蒸発」と同じになってしまいます

登山で遭難というよりは、家出して帰ってこない状態になります

どんなに自由を満喫したいと思っても、少なくても「行く山域」と「帰る時間」は家族でも友人でも告げて出かけてほしいですね

ボクとしては、オンライン登山届の「コンパス」で、この「2つ+緊急連絡先の3つの項目」を記入すればOKにすれば、書く人が多くなるのではと考えています

登山だけでなく、アウトドアをしたい人の根底には、「自由」があるはずです

登山計画書はその「自由」を少し奪ってしまうために、書かない人も多くなっていると思います

「そうしてしまうと、みんな必要項目しか書かなくなって、警察や消防の人が大変になってしまうのでは?」

という意見もあると思いますが、ボクの感覚としては、事故になってしまう人は「書かない人」が多いと思います

危険の意識が高く、事故をする確率が低い人は、様式が簡素でOKだとしても、項目さえあれば書くところはしっかり書きます

事故を起こしやすい人は、様式が面倒なら書きません

そのために、事故を起こしやすい人にどうにか登山計画書を書いてもらうやり方にシフトした方が、全体的に大きな事故が少なくなると考えます

これはあくまでボクの経験則ですが、ソロの場合は特にかんたんでいいので、登山計画書を作っておいてほしいです

登山届を出さない人|登山初心者計画の立て方

登山届を出したくない・・・という人もいます

その理由は

- ハイキング程度でも必要なのか・・

- 山菜取りで出す人はいない

- 登山ポストがない

- 登山ポストが壊れていて個人情報が漏れてしまう

- 行く先を告げるような家族がいない

などなどです

どれももっともな意見ですが・・・・登山計画書は万が一のための命綱です

いままで出していなかったから・・・みんな出していないから・・・といってださなければ、命がなくなるかもしれません

そして助かったとしても、現在の社会情勢から考えると、面倒なことになる場合が多く、万が一遭難してしまった場合、登山計画書等を出していないことがわかってしまうと、もし命がなくなったとしても、バッシングが少なからずあるかもしれません

いまは匿名性が高い情報網が多いので、そこから法律を犯したわけではないのに、敵意むき出しの意見がくる場合があります

警察に登山計画書を提出しなくても、家族や知人、山岳会などに登山計画書を出すようにこころがけたいです

ハイキング・山菜取りでも行く先と帰りの時間は告げる

ハイキング程度、山菜取りであっても、家族に「行くところ」「帰りのだいたいの時間」は告げていくようにしてください

それがちょっとしたところであっても、行先を告げるは大事です

ボクが経験した中では、自宅から数百メートルなのに遭難した人もいます

告げる人がいない場合は、警察に「福島県警のシンプル様式」を参考にメールをしてください

各都道府県のメールやFAXの送り先は「ヤマケイ」で調べてくれています

▼登山届提出先(各県警)の電話など

参考にどうぞ

登山届ポストが壊れていて個人情報がもれそうなときはムリに提出しなくていいかも

また、登山届ポストが壊れていたり、個人情報がもれそうだ・・と思ったら登山計画書を出さないのもしょうがないと思います

今は、オンラインの時代なので、オンラインでの登山計画書提出は整備されていても、人気がない山域の登山届ポストは、残念ながら壊れても整備されることは少ないです

そんなことから、今は登山ポストをあてにしないで、出発前までに登山計画書を提出する方法で対応するのが一般的です

ボクの場合、登山届を出さずに登ってしまった場合は、登っている最中にメールします

東北の山深い場所でも、開けた場所や山頂付近ではスマホが使えることがあるので、緊急避難的にそうすることもあります(尾瀬や飯豊の谷間など、使えないところもあるので注意)

まずは登山計画書を出すように努めるようにしてください

登山計画書 下山後|登山初心者計画の立て方

登山計画書を出した後は下山後の下山届をお願いしている山域もあります

山岳会でも、たいていは下山報告が必要です

福島県では、備え付けの登山計画書に半券がついていて、それを下山届として下山先の登山届ポストに入れ込みます

ただ、これで安心してはダメです

警察や地元の団体などは、登山届を回収、確認にくるのは毎日ではありません

もしくは、捜索依頼がくるまでとりにいかないこともあります

時間がたってしまうと助かるものも助かりません

下山の連絡は、決めておいた状況になったら、必ず家族に連絡をすると取り決めをしておかないと、登山計画書自体も無意味なものになってしまいますので注意ください

警察だけでなく、家族や友人に登山計画書を出しておくことが一番安心です

取り決めをしておけば、即座に捜索依頼をだしてくれるからです

捜索にはたくさんの費用がかかるので、捜索を躊躇(ちゅうちょ)してしまう場合は、「jRO(ジロー)」などの捜索費用を賄ってくれる保険などに加入ください

▼日本山岳救助機構合同会社「jRO(ジロー)」はコチラ

年間3,000円程度で、300万から500万円くらいを補填してもらえるので、お金をきにすることなく捜索依頼をだすことができます

それを伝えておけば、依頼を躊躇する人は少ないはずです

オンライン登山届の「コンパス」は「下山報告が必須」です

下山報告がないと、自動で緊急連絡先に連絡がいきます

ボクも報告忘れでなんども失敗したことがあるので、下山報告までが登山だと思って、クセ付けしてください

計画を立てるときは遭難のイメージも大事|登山初心者計画の立て方

計画を立てる段階で「遭難のイメージ」もあわせてやっておくと良いです

なかなか登山初心者には難しいかもしれませんが、イメージづくりを具体的にやっておくことで、遭難しないように注意することができ、また実際遭難したときにもどうしたら良いかの準備になります

遭難の多くはケガや道迷いで、滑落してケガをしそうなところや、道迷いでは分かれ道や特長のない地形に印をしておきます

具体的といっても難しく考えないで、地図をみてここら辺で道迷いしそうだな・・・とかハズレでもいいから考えることが大切

そして実際歩いたときに、印をしたところを注意しながら歩くようにすることで、ある程度遭難を防ぐことができます

登山初心者は、地図で判断したところと現地を比較して、イメージと異なるようなことがあれば、自分のイメージを微調整して次の地図読みに生かします

パニックをおさえる

また遭難したときの心の準備もしておきます

「遭難した」

と感じたとき、パニックになることがあるので、そのときの心の準備をしておくと、冷静な対応ができます

具体的にパニックになったときに不安を抑える方法は

- 深呼吸をする(3秒吸って3秒はくなど)

- その場に座って前かがみになる(腹式呼吸になる)

- あめ玉をなめる

- 飲み物を飲む

(参考:https://www.fuanclinic.com/byouki/body4_2.htm)

(参考:https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_978.html)

などがあります

自分なりに「遭難したと感じたらこれをやる」

と決めておけば、パニックをおさえてすぐに冷静な対応に移ることが期待できます

道に迷ったら戻る

道に迷ったと感じたら、とにかくいったん行動を止めます

そして先ほどのパニックを抑える行動(深呼吸など)をしてから、これからどうするか決めます

原則は「戻る」です

来た道を地図で場所が確認できるところまで戻るのが原則

来た道を戻れないようなとき(ヤブ道)の場合は、尾根づたいに山頂や開けたところに向かうようにします

山頂方向に行けば、スマホがつながりやすく、で救助要請の連絡もできることがあるためです

暗くなってきたらビバーク

暗くなってきたら「ビバーク」を早めに決断します

ビバークとは、雨風をしのいで一晩野営をすることです

まずは自分の装備に何があるか確認するところから始めると、冷静に準備をすることができるのでおすすめです

暗くなる前に、雨や風を防ぐ、エマージェンシーシートや緊急避難用のツェルトの準備をして、なるべく身体を暖かくするようにライターやホッカイロなどの準備もします

場所によっては風雨を避けられるような岩屋があったらそれを利用することもあります